Р. Мельников - Броненосцы типа «БОРОДИНО»

- Название:Броненосцы типа «БОРОДИНО»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1996

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Р. Мельников - Броненосцы типа «БОРОДИНО» краткое содержание

В Цусимском бою 14 марта 1905 г. броненосцы типа "Бородино" подверглись самому жестокому из возможных в то время испытаний – на полное уничтожение всей мощью сосредоточенного артиллерийского огня, которой располагал японский флот, в условиях, лишающих корабли возможности активно противодействовать этому уничтожению.

Прим. OCR: Значительную часть выпуска составляет оценка автором действий эскадры Рожественского как в походе так и непосредственно в "Цусиме". Использованы материалы воспоминаний непосредственных участников событий.

Броненосцы типа «БОРОДИНО» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

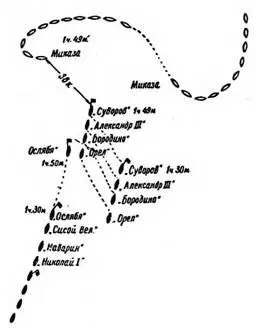

Строй эскадры перед началом Цусимского боя.

Неумолимый, не подвластный людям рок и вполне материальная адмиральская бездарность уже в дневном бою погубили практически со всеми их экипажами флагманский "Князь Суворов" и следовавшие за ним "Император Александр III" и "Бородино". Из штатной численности их экипажей в 2665 чел. остался жив (исключая несколько снятых с "Суворова" в середине боя вместе с командующим штабных чинов) лишь один матрос." И только показания этих штабных да наблюдения с соседних кораблей и с "Орла" – единственного уцелевшего из этих четырех новых кораблей – позволяют судить о том, что было с ними, последовательно принимавшими на себя всю мощь уничтожающего огня главных сил японского флота. Вот как это происходило.

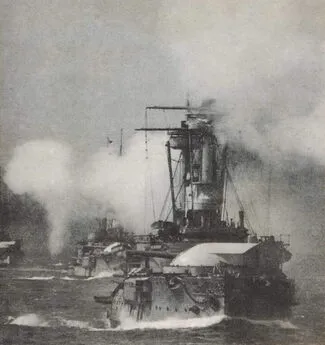

Этот корабль, который весь поход был средоточием безраздельно царившей над эскадрой власти командующего, с началом боя вместе с "Ослябей" стал объектом первого, жестко и целенаправленно осуществленного акта устрашения шквалом массированного огня всех японских броненосцев и крейсеров. Десятки ежесекундно обрушивающихся на корабли снарядов в считанные минуты превратили их в охваченные пожарами остовы, содрогавшиеся от разрывов снарядов и собственной стрельбы и подчас скрывавшиеся из вида в дыму разрывов и непрерывно вскипавших у бортов водяных фонтанах.

Люди на кораблях, последовательно попадавших под эту лавину, не имели возможности даже осмыслить и осознать сущность примененного японцами массированного огня. И только издали- с крейсеров, как это удалось лейтенанту с "Авроры" А. Н. Лосеву, оказалось возможным увидеть в японской стрельбе новый метод и описать эту несущую смерть и разрушения, гигантскую-дугой в А-6 км – "струю" сотен снарядов, непостижимо точно и неотвратимо, словно из ствола брандспойта, направляемую на избранную цель. И цель этого сосредоточения, пока жертва не выводилась из строя, была всегда одна. Хорошо было заметно, как эта струя, когда цель пыталась уйти из-под накрывающего ее потока, снова нащупывала ее (сближением или отходом колонны стреляющих кораблей) до восстановления прежнего, установленного последней пристрелкой, прицельного расстояния. Это, как определили наблюдавшие стрельбу офицеры крейсеров и как впоследствии формулировал один из виднейших русских флотских артиллеристов капитан 2 ранга Н. И. Игнатьев (погубленный в ГУЛАГе), был метод "стрельбы пристрелкой". Метод "весьма грубый", сопряженный, в силу принципа струи, с огромным расходом боеприпасов, но обеспечивавший гарантированное уничтожение противника с предельных (недоступных русским из-за отсутствия опыта) расстояний одними только фугасными снарядами. Хорошо усвоив европейское изречение о том, что "война дороже всех кораблей", японцы не скупились на расход снарядов и для пополнения их имели в трюмах обширные запасы, которые (по некоторым сведениям) и были перегружены во время ночного перерыва боя из трюмов в погреба.

Постоянно нависая дугой своего строя над русскими, поместив в фокусе головной корабль (что не составляло труда при огромном превосходстве в скорости) и прикрываясь таким образом от огня следовавших за ним броненосцев, по "Князю Суворову" жесточайший массированный огонь вели броненосцы "Микаса" (флаг командующего адмирала Того), "Шикишима", "Фудзи", "Асахи" и замыкающие их колонну броненосные крейсера "Кассуга" и "Ниссин" -те самые, от приобретения которых З. П. Рожественский отказался под более чем смехотворным предлогом их несоответствия тому конструктивному типу, который был принят в русском флоте. К этим главным силам, составляющим 1-й боевой отряд, в отдельные моменты боя периодически присоединялся тесно с ним взаимодействовавший 2-й боевой отряд, включавший броненосные крейсера "Идзумо" (флаг вице-адмирала Камимура), "Адзума", "Токива", "Якумо", "Асама", "Ивате" (флаг младшего флагмана контр-адмирала Симамура). Такой "принцип парома", когда на концевых кораблях колонны имеется ответственный флагман, посвященный во все подробности и задачи боя, а потому и обеспечивающий оперативность и гибкость командования при любой ситуации и любых поворотах и изменениях строя, являлся одним из тех разительнейших отличий в боевой подготовке и организации японского флота, о котором не было и намека на эскадре З. П. Рожественского, вообразившего себя полубогом.

Начало боя. Положение эскадр в период с 13 ч. 30 мин. до 13 ч. 40 мин.

И тогда в двух струях сосредоточенного огня этих двух отрядов на избранный для уничтожения очередной русский корабль каждую минуту обрушивалось до 14 снарядов калибром 305 мм, до 2-254 мм, до 76-203 мм, до 265-152 мм, до 500-75 мм. Даже 1-3% их доли *в расчете на несколько часов боя было с избытком достаточно, чтобы многократно вывести корабль из строя. Ведь все они могли поражать многочисленные на тогдашних броненосцах, уязвимые для мощных фугасных снарядов, не имевшие брони или слабо прикрытые, важные узлы и детали, уничтожение которых вместе с обширными пожарами делало корабль небоеспособным. Такова была японская тактика, обеспечившая победу в Цусиме спустя 41 минуту после начала боя, когда, не выдержав страшного огня, одновременно с тяжелыми повреждениями вышли из строя броненосцы "Князь Суворов" и "Ослябя", когда вся инициатива безраздельно перешла в руки японцев, а действия русской эскадры состояли лишь в одних жалких попытках уклониться от жестокого избиения и каким-нибудь образом проскользнуть мимо японцев на север. Директива Зиновия Петровича продолжала выполняться в точной аналогии с поведением того медведя, пример которого вспоминал в "Цусиме" А. С. Новиков-Прибой.

Что касается японского метода стрельбы, который почему-то вовсе ускользнул от внимания не только А. С. Новикова-Прибоя, но и всех без исключения современных авторов, то он состоял в следующем. В отличие от применявшегося русскими традиционного, как на всех флотах мира, достаточно длительного и пригодного лишь на относительно небольших расстояниях (когда падения снарядов хорошо видны) "нащупывания" цели захватом ее в "вилку", японцы, ориентируясь по показаниям дальномеров (и не требуя от них высокой точности) делали пристрелочные залпы с заведомыми, но близкими к цели недолетами. Установив прицелы всех орудий (по их таблицам стрельбы) на полученное таким путем, близкое к цели расстояние, они немедленно открывали интенсивный огонь и одновременно, держась до того на параллельном курсе, начинали быстрое сближение. Как только эллипс рассеивания накрывал цель (о чем говорили участившиеся поражения), корабли ложились на строго параллельный курс и развивали предельную скорость стрельбы. При попытках цели вырваться из-под смертоносной струи расстояние до цели соответственно изменялось, и эллипс снова утверждался над целью. Если какой-либо из кораблей, участвовавших в этом сосредоточенном расстреле, попадал под начавший делаться ощутимым обстрел с одного из русских кораблей, то он, нимало не заботясь о равнении в строю и соблюдении интервала, немедленно уклонялся в сторону и продолжал огонь с поправкой (видимо, на основе постоянно осуществлявшейся прокладки), соответствующей величине уклонения. Ничего похожего русские корабли, приученные своим командующим держаться исключительно строго "по струночке", позволить себе не могли и своим идеальным строем и равнением обеспечивали японцам предельно благоприятные условия для уничтожения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: