Александр Карпов - Азовский флот и флотилии

- Название:Азовский флот и флотилии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Сфинкс

- Год:1994

- Город:Таганрог

- ISBN:5-7280-0022-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Карпов - Азовский флот и флотилии краткое содержание

Эта книга — летопись военного флота Азовского моря, повествующая о героической и мужественной борьбе русских воинов и моряков за возвращение России южных земель, Азовского и Черного морей, за выход через них в страны Средиземноморья и Европы. Значительное место отводится в ней освещению боевых действий Азовской флотилии против иноземных захватчиков в годы Крымской, гражданской и Великой Отечественной войн.

Книга рассчитана для широкого круга читателей.

Азовский флот и флотилии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для подготовки низшего кадрового звена отечественного кораблестроения в Воронеже, Архангельске, позже в Санкт-Петербурге и Казани стали создаваться «цифирные» школы, а затем адмиралтейские, которые готовили старших плотников, десятников, корабельных комендоров, мастеров парусного, мачтового, блокового, машинного дела и «разных художеств».

После заключения Константинопольского договора Россия получила право владеть Азовским морем, но свободного выхода в Черное море не добилась. В договоре был даже пункт, запрещающий «своевольным казакам выходить с чайками и с суды водяными в Черное море».

В то же время Порта предприняла меры по дополнительному укреплению Керченского пролива. С этой целью турки начали строить недалеко от Еникале крепость на берегу, а на противоположной стороне — подводную каменную насыпь, которая должна была перекрыть пролив на глубину в 12 футов. На ее конце предполагалось построить крепостную башню Побывавшие в этом районе с разведывательной целью подполковник Иван Нестеров (1703 г.) и штурман Давыд Волганов, (1704 г.) стали свидетелями усиленных фортификационных работ турок. Первый сделал зарисовку увиденного, а второй произвел глазомерную съемку и составил план Керчь-Еникальского пролива. В связи с грубыми техническими просчетами, допущенными турецкими специалистами при сооружении подводных укреплений, осенью 1704 года они были выбиты льдом и разнесены по проливу.

В самом начале XVIII века, в связи с обмелением реки Воронеж, встал вопрос о строительстве новой верфи для постройки больших линейных кораблей. Выбор пал на село Таврово, расположенное вблизи впадения р. Воронеж в Дон. Уже к концу 1703 года на стапелях Тавровской верфи можно было заложить четыре 60-пушечных и два 80-пушечных корабля.

Несмотря на то, что значительная часть судостроительного хозяйства из Воронежа была переведена в Тавров, Воронежская верфь продолжала играть важную роль в строительстве кораблей. В 1705–1709 годы с ее стапелей сошли на воду 50-пушечная «Ласка», 60-пушечные «Шпага», «Сулица», «Скорпион» и «Цвет войны», 70-пушечные «Старый дуб», «Спящий лев» и самый большой 80-пушечный корабль «Старый орел». Достраивались, оснащались и вооружались эти корабли в Таврове.

К этому времени Тавров стал главным центром донского судостроения. Только в 1709 году здесь были спущены на воду четыре новых корабля. За эти годы на Тавровской верфи был сооружен также плавучий док, в котором годные суда ремонтировались, а устаревшие разбирались.

В этот период на других воронежских, донских и хоперских верфях продолжали строиться бригантины, галеры, галиоты, фрегаты, шнявы, десантные и другие лодки.

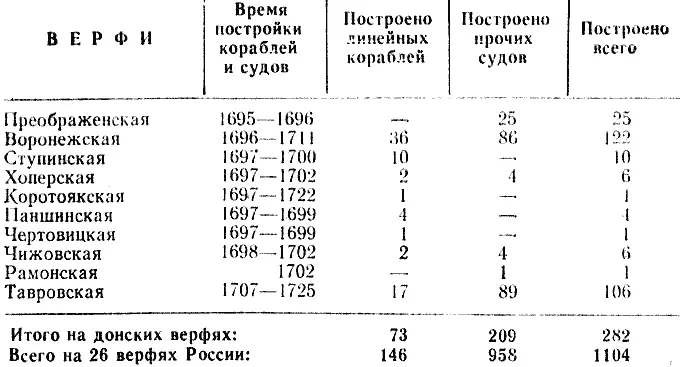

В петровский период в России было 26 крупных верфей, из них 10 располагались на Дону и его притоках. Об их вкладе в создание Азовского флота наглядно свидетельствует следующая таблица, позаимствованная авторами из книги П. А. Быховского «Петровские корабелы».

Таблица 1. Верфи

В строительство многих кораблей для Азовского флота вложил свой талант, труд, умение первый отечественный «корабельный бас» Петр Михайлов — Петр I. Он непосредственно занимался проектированием и постройкой кораблей, фрегатов, шняв и других судов. При личном участии царя было построено более двух десятков судов, из которых половину строили под его руководством.

В этот период в России была воспитана целая плеяда замечательных отечественных кораблестроителей, многие из которых трудились на воронежских и донских верфях. Наиболее талантливые из них Федосей Скляев, Лукьян Верещагин, Гаврила Меншиков, Иван Немцов, Анисим Моляров, Филипп Пальчиков.

В подготовке русских мастеров-судостроителей, в постройке многих военных кораблей для Азовского флота огромная заслуга иностранных корабельных специалистов, среди которых на первом месте стоят англичане Осип Най и Ричард Козенц. Только О. Най за годы службы в России построил более 40 военных и иных судов, из которых половину составили многопушечные корабли и фрегаты. В ознаменование его заслуг перед российским кораблестроением Адмиралтейств-коллегий установила ему пожизненную пенсию в размере 500 рублей в год.

С 1700 но 1707 гг. отечественное кораблестроение возглавлял Ф. М. Апраксин [22] Апраксин Федор Матвеевич (1661–1728), граф, сподвижник Петра I. В 1693 г. назначен Двинским воеводою и губернатором Архангельска. Участник 2-го Азовского (1696) и Керченского (1699) походов. С 1700 по 1706 гг. начальник Адмиралтейского приказа. В эти годы занимался постройкой флота в Воронеже, исследованием Азовского моря, с 1707 г. адмирал и президент адмиралтейств России. С 1709 г. вступил в управление Азовом и Азовской губернией. Принимал активное участие в укреплении Азовского флота. В 1711 г. возглавлял оборону Приазовья и был командующим Азовского флота.

. За 7 лет под его руководством для Азовского флота были построены десятки кораблей и судов, расширена, оборудована доками и шлюзами Воронежская верфь, перестроена Азовская крепость, выполнен большой объем работ на строительстве Таганрогской гавани, заново сооружена Петропавловская верфь. За это время возглавляемый Апраксиным Азовский флот стал реальной силой.

Военно-морская база

Гавань — это начало и конец флота, без ней есть ли флот или нет его — все равно.

Петр IЧтобы упрочить положение России на Азовском море, необходимы были крепость и гавань для стоянки военно-морского флота. Для их строительства Петром I было выбрано место у высокого глинистого мыса Миусского полуострова под названием Таган-Рог. Это произошло через полторы недели после взятия Азова — 27 июля 1696 года. Тридцати метровые обрывистые берега являлись естественным препятствием для возможного нападения противника со стороны моря, а со стороны материка эту часть намечалось защитить крепостными валами.

Со строительством крепости и военно-морской гавани в этой части Азовского моря турки теряли возможность беспрепятственного проникновения в низовья Дона и прилегающие к нему районы. В то же время пребывание здесь растущего Азовского флота являлось постоянным предостережением для Турции и ее вассалов, крымских татар и ногайцев.

Будущая крепость и военно-морская база Азовского флота должны были сыграть исключительную роль в заселении и освоении Северного Приазовья.

Вопрос о крепости и военной гавани обсуждался по предложению Петра I в Боярской думе, которая решила начать их строительство весной 1697 года, а завершить к апрелю 1698 года. Однако в силу различных причин, в том числе из-за враждебных действий отдельных иностранных специалистов, нераспорядительности и трудностей доставки рабочей силы и материалов, работы в крепости Троицкой «что на Таганрогу» и гавани начались лишь в 1698 году.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: