Владимир Борухович - В мире античных свитков.

- Название:В мире античных свитков.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Саратовского университета, Университетская, 42

- Год:1976

- Город:Саратов

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Борухович - В мире античных свитков. краткое содержание

На страницах этого научно-популярного очерка рассказывается о первых шагах, сделанных человечеством на пути создания книги — величайшего детища цивилизации. Вместе с автором читатель пройдет по залам древних библиотек и познакомится с предками современной книги, книгой-свитком и книгой-кодексом. Из Египта, ставшего родиной книги, она распространилась по всему цивилизованному миру, но только у греков и римлян она заняла центральное место в культурной жизни, став главным источником научной информации н вещественным носителем произведений художественного слова.

Одновременно читатель узнает о процессе производства первой бумаги человечества — папируса, о том, как издавалась и отделывалась античная книга. Особое внимание при этом уделяется городу Александрии, где была создана величайшая библиотека древности, и Риму как центру книготорговли и книжного дела вообще.

В мире античных свитков. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

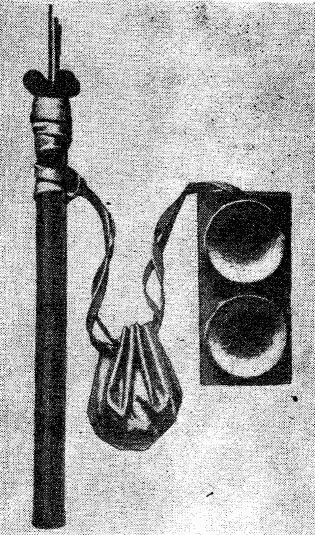

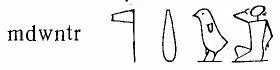

Писцы древнего Египта сидели на корточках со скрещенными ногами, держа в левой руке лист папируса, на котором писали правой. Таким мы видим египетского писца изображенным на фресках гробниц; сохранились также статуи, изображающие египетских писцов в этой характерной позе. Писали на папирусе тонким тростниковым стержнем сечением от 1.5 до 2.5 мм, и длиной от 17 до 23 см. Конец этого стержня отбивался или разжевывался так, что образовал своего рода кисточку: в зависимости от поворота, ею можно было вести тонкую или толстую линию. Эти стержни хранились у писца в достаточном количестве в письменном приборе, который египетский писец носил через плечо. Прибор этот состоял из длинной дощечки с полым вместилищем для стержней и двумя углублениями, в одном из которых разводилась черная, а в другом — красная тушь (обычно этот письменный прибор называется палеткой). Черная тушь изготовлялась из сажи, разводившейся в жидком растворе гумми (камеди, древесного клея); красная тушь разводилась подобным же образом, но содержала в себе сурик. Мешочек с порошками для приготовления туши привязывался ремешком к палетке. Изображение письменного прибора в иероглифической письменности служило обозначением существительного «писец», глагола «писать» и других родственных понятий. Кроме красной и черной туши, использовались и другие цвета, но уже не для письма, а для рисования (египетские книги иллюстрировались).

Письменный прибор древнеегипетского писца, состоящий из продолговатого футляра для тростниковых стержней, мешочка с порошком для разведения туши и палетки с двумя углублениями (для красной и черной туши).

Красная тушь применялась для выделения заголовков и особо важных мест книги. Этот обычай переняли греческие и римские писцы, и отсюда происходит термин «рубрика» (от латинского слова «рубер» — красный), а также термин «красная строка». Первопечатные книги продолжили эту традицию — сорокадвухстрочная библия Иоганна Гутенберга также содержит заголовки, выделенные красные цветом.

С III в. до н. э. в Египте, а затем и во всех других странах древнего мира, где писали на папирусе, начинает применяться в качестве орудия письма калам — особым образом, наподобие гусиного пера очинённый тростниковый стержень, расщепленный на конце. Затупляющийся от продолжительного применения конец калама оттачивался пемзой. Камышовая кисточка, которой египтяне писали ранее, была мягкой и позволяла исписывать лист папируса без учета направления его волокон. Этого уже нельзя было сделать каламом. Он использовался для письма и в средние века, особенно на Востоке. Еще в XV веке Алишер Навои писал свои стихи каламом:

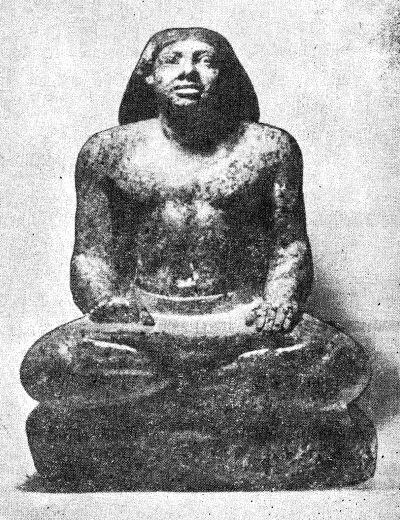

Статуя Неферихи, сидящего в позе писца (ок. 2300 г. до н. э.).

Лейпциг, Египтологический музей.

Я сталью острой очинил калам

И дал исход стремительным словам (

[52] Алишер Навои. Поэмы. М., «Худ. литература», 1972, с. 145..

Позднее, в римскую эпоху, форма письменного прибора изменилась. Писцы этого времени носили уже чернильницы цилиндрической формы, обычно бронзовые, украшавшиеся узорами. Такая чернильница чаще всего состояла из двух соединенных вместе цилиндрических сосудов с крышками, для черной и красной туши, прикрепленных к пеналу, в котором: хранились каламы (пенал этот обычно носили заткнутым за пояс). Качество египетской туши было великолепным — несмотря на то, что многие папирусы пролежали в песках Египта тысячелетия, тушь сохранила свой цвет и яркость.

Египетский ларец для хранения папирусных свитков, принадлежавший Иинеферти (времени XIX династии). Каир, Египетский музей.

Палетки или изображения их укладывались в могилу покойнику даже в тех случаях, когда этот человек при жизни не был писцом [53] В «Книге мертвых» (гл. 94) содержится «речение», с помощью которого усопший в загробном мире должен испросить для себя палетку и сосуд с тушью: «Я прихожу, оснащенный грамотами бога Тота… Подай мне сосуд с тушью! Подай мне палетку!.. Смотри, я писец…».

. Усопший сам в некоторых случаях именовался палеткой бога Тота, считавшегося изобретателем письма и его покровителем [54] Покровителем писцов был также Имхотен, обожествленный мудрец, архитектор и государственный деятель, живший при одном из фараонов III династии.

. Искусство письма было божественным откровением и знаки иероглифической письменности именовались «слово божье»:

Священным был и письменный прибор, именовавшийся почему-то «останками Осириса» [55] Тураев Б. А. Египетская литература. М., 1920, с. 9.

.

Бог письма Тот, выписывающий иероглиф «Маат» (Истина). Позади него изображен письменный прибор. Около 1085 г. до н. э. Лейден, Музей Ван Оудхеден

Фигура бога Тота, обычно изображавшегося в виде человека с головой ибиса («ибиокефал») украшала канцелярии чиновников и места, где хранились свитки папируса, вместе с изображением богини Сешат, покровительницы библиотек. Бог Тот сам считался писцом «Эннеады богов» (P. Anastasi, V, 9, 2). Греки отождествляли египетского бога Тота с Гермесом.

Существование школ писцов в Египте известно нам со времени Среднего Царства. По-видимому, они делились на высшие и низшие. К первым принадлежали школы при дворах номархов, где будущие писцы обучались и воспитывались в окружении местной знати. Вначале они учились писать на осколках глиняной посуды (греки называли эти осколки «острака» ) и обломках известняка, и лишь позднее переходили к письму на папирусе. Искусству письма надо было обучаться продолжительное время: иероглифов было очень много (их насчитывают до 700). Помимо этого существовали сложные правила орфографии и каллиграфии; для овладения иероглифическим письмом требовался и талант рисовальщика — письмо оказывалось тесно связанным с живописью. После овладения основами орфографии и каллиграфии будущие писцы переходили к переписыванию связных текстов, которые могли иметь как религиозное, так и светское содержание. Изящное слово ценилось высоко в те времена, и ученики, по-видимому овладевали и основами риторики. Они должны были заучить большое число стереотипных формул, употреблявшихся в документах разнообразного характера, и приобрести запас знаний в тех науках, которые уже существовали в древнем Египте — географии, математике и др. Для усовершенствования географических знаний, а также для того, чтобы ухо будущего писца привыкло к звучанию иноземных названий, в школах эпохи Нового царства читали и переписывали текст некоего писца Хори, в котором этот писец обращался к другому, по-видимому, фиктивному, лицу. В тексте указанный выше писец подвергал сомнению знания географии ближайших к Египту стран, на которое лицо, к которому текст был обращен, могло претендовать (Папирус Анастаси, I). Перед нами, таким образом, древнейшее школьное упражнение в географии, изложенное в виде диалога с воображаемым адресатом: «…Я хочу говорить с тобой о другом чужеземном городе, который называется Библос. Каков он? Кто его богиня? Расскажи мне о Бейруте, о Сидоне и Сарепта. Где протекает река Литани? Как выглядит Уцу? Говорят и о другом городе на море, это гавань Тир, туда везут воду на судах… В этом городе больше рыбы, чем песка… Идем, отправимся по дороге южнее области Акко. Где проходит дорога Ахшаф? Перед вратами какого города? Растолкуй мне, что это за гора Усер? Как выглядит ее вершина?…» и т. п. [56] Mohamed A. Hussein. Vom Papyrus zum Codex. Leipzig, 1973, S. 15.

Интервал:

Закладка: