Владимир Борухович - В мире античных свитков.

- Название:В мире античных свитков.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Саратовского университета, Университетская, 42

- Год:1976

- Город:Саратов

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Борухович - В мире античных свитков. краткое содержание

На страницах этого научно-популярного очерка рассказывается о первых шагах, сделанных человечеством на пути создания книги — величайшего детища цивилизации. Вместе с автором читатель пройдет по залам древних библиотек и познакомится с предками современной книги, книгой-свитком и книгой-кодексом. Из Египта, ставшего родиной книги, она распространилась по всему цивилизованному миру, но только у греков и римлян она заняла центральное место в культурной жизни, став главным источником научной информации н вещественным носителем произведений художественного слова.

Одновременно читатель узнает о процессе производства первой бумаги человечества — папируса, о том, как издавалась и отделывалась античная книга. Особое внимание при этом уделяется городу Александрии, где была создана величайшая библиотека древности, и Риму как центру книготорговли и книжного дела вообще.

В мире античных свитков. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вначале места склеек листов папируса не заполнялись текстом и служили полями. Позднее переписчики уже не обращали на них внимания, так как склейки делались настолько тщательно, что калам пересекал их, не встречая сопротивления.

Существовали два способа изготовления папирусной книги. Первый способ заключался в том, что текст писался на отдельных листах, которые затем склеивались в свиток. Естественно предположить, что этот способ был обычным, когда книга выпускалась «массовым тиражом», то есть выходила из скриптория античного издателя: здесь под диктовку одновременно изготовлялись десятки экземпляров и писцам было удобнее манипулировать отдельными листами папируса. На некоторых сохранившихся свитках можно заметить, как далеко выступающие к краю страницы буквы оказываются заклеенными в месте склейки. Возможно, именно этот способ изготовления книги имеет в виду Аристотель в «Метафизике», когда он пишет: «В процессе связывания появляется пучок, в процессе склейки — книга» (VII, 1042 B, 18). Но не исключено, что здесь под словом «библион», употребленным Аристотелем, понимается чистый свиток папируса.

Другой способ, особенно распространенный тогда, когда изготовлялись единичные экземпляры книги, состоял в том, что исписывался целый заранее приготовленный свиток. Здесь текст пересекает места склеек. Обычно писали на внутренней стороне свитка («ректум») — той, где волокна папируса шли горизонтально, и калам двигался вдоль них, не встречая сопротивления. Но когда писчего материала не хватало, исписывалась и наружная сторона, «версум». Исписанные с обеих сторон книги назывались опистографами . Так писали люди экономные, потреблявшие большое количество писчего материала. Опистографы входили в книжное наследство Плиния Старшего, по свидетельству его племянника, Плиния Младшего (см. «Письма», III, 5, 17).

Иногда возникала необходимость уничтожить уже нанесенный текст для вторичного использования папируса. В таких случаях он смывался влажной губкой, иногда так, что не оставалось и следа.

Для того, чтобы строки шли строго параллельно, чистый лист папируса заранее расчерчивался. Делалось это при помощи линейки и диска из свинца, заменявшего в древнем мире карандаш. Линии проводились как горизонтальные — для строк, так и вертикальные — для разграничения колонок. Следы этих линий можно обнаружить в некоторых сохранившихся папирусах.

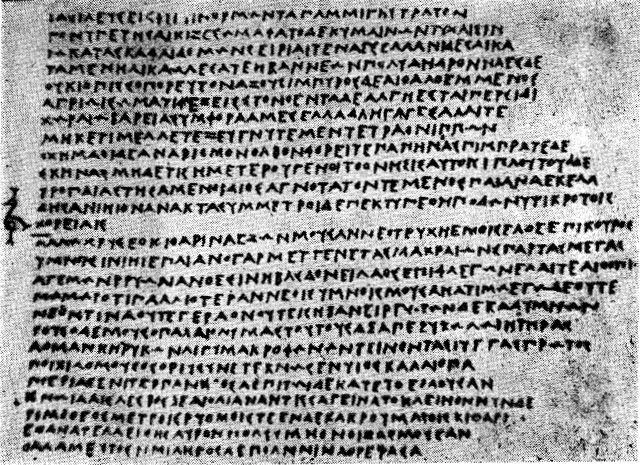

Титул и начальные буквы (или строки) глав выписывались красной тушью: это были так называемые «рубрики», красные строки. Поэтому античная чернильница, как уже говорилось выше, часто была двойной — для красной и черной туши. Буквы в изданной античной книге были маюскульными , то есть, говоря неспециализированным языком, прописными. Причина понятна — книга должна была быть доступной любому грамотному человеку. Это было бы невозможно, если бы писцы применяли курсивное письмо, также известное в античности (оно применялось лишь в частных списках). Формы букв менялись в разные эпохи, и, несмотря на индивидуальные отличия почерка отдельных писцов, характер письма древних манускриптов часто является единственным основанием для их датировки — разумеется, если исключить данные языка и орфографии, которые тоже очень важны в этом случае. В римскую эпоху мы находим повсеместно распространенным правильно сформировавшееся унциальное, «книжное» письмо, буквы которого стояли прямо, нисколько не наклоняясь вправо, отличаясь особо четкими округленными формами.

Часть папируса с текстом произведения Тимофея «Персы». Книга относится к последней трети IV века до нашей эры.

Берлин, Государственный музей.

Текст античной книги не был «слепым» — применялись различные типы значков для выделения смысловых разделов текста, о которых уже говорилось выше, в главе «Античные книги из Египта». К особо часто встречающимся принадлежит параграф — небольшой горизонтальный штрих по краю колонки под строкой, иногда с точкой вверху. Параграф обычно ставился под началом последней строки абзаца. Применение параграфа особенно характерно для папирусов, содержащих фрагменты произведений драматургии: речи каждого действующего лица вводятся при помощи такого знака. Параграф применялся также для обозначения метрически обособленных частей хора (или парабасы в комедии).

Иногда над первой буквой нового абзаца ставилась черта или точка. В виде исключения применялись и знаки для разделения слов, подобно тому, как это делалось иногда в надписях. В некоторых случаях писцы оставляли небольшую лакуну внутри строки, после которой следующая буква выдавалась своей величиной. В этих лакунах (а иногда и на полях) ставился особый знак, который по происхождению был сокращенным египетским иероглифом goreh — «пауза». От этого знака ведет свое происхождение современный знак параграфа.

В I в. до н. э. мы встречаемся в текстах папирусов со знаками ударения и придыхания, ставившимися над строкой. Особенно часто встречаются ударения в тех случаях, где от акцентуации зависел смысл слова, например, в сложных словах. Система интерпункции также была выработана в древности: мы можем проследить применение точки вверху, в середине строки, внизу. Применялось и двоеточие («диколон»), служившее знаком разделения фраз.

Конец текста обозначался особым значком — коронидой:

.

.

Поля использовались для стихометрии — через каждые 50 или 100 строк («стихов») ставился знак — цифра. На полях же, в промежутках между колонками текста книги, писались примечания («схолии») — как правило, мелким курсивным письмом. Подавляющее большинство сохранившихся фрагментов античных книг схолий не содержит, и это объясняется тем, что они предназначались для широких читательских кругов, которым ученые примечания были не нужны.

Переписанная книга редактировалась и исправлялась, после чего в колофоне ставилось слово διώρθωται, «исправлено». В несомненной связи с этим находится слово «диортоза» — термин, употреблявшийся античными грамматиками в том смысле, в каком мы употребляем термин «издание». Страбон в XIII книге «Географии» (p. 594) сообщает об одной диортозе поэмы «Илиада», которая называлась: «Та, что из ларца». Этот список «Илиады» возил с собой Александр Македонский, храня его в особом драгоценном ларце, захваченном его воинами вместе с прочей добычей у персов.

Следуя принципам египетской книжной техники, где, помимо выделения красной тушью нач ал и особо важных мест, применялись и двухцветные иллюстрации, греческие мастера книги также старались ее украсить и расцветить. Многочисленные папирусные фрагменты носят на себе следы цветных инициалов и иллюстраций. Это подтверждается и данными античной традиции. Плиний Старший в «Естественной истории» (XXV, 8) сообщает, например, что греки, описывая различные растения, издавна присоединяют к этим описаниям и изображения растений. Но необходимо отметить, что в отличие от средневековой книги, античная книга редко становилась по своему оформлению произведением искусства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: