Игорь Зимин - Царская работа. XIX – начало XX в.

- Название:Царская работа. XIX – начало XX в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02855-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Зимин - Царская работа. XIX – начало XX в. краткое содержание

Автор представляет четвертую книгу из серии «Повседневная жизнь Российского императорского двора». В ней рассказывается о внешней стороне жизни царственных семей, о том, что предназначалось для посторонних взоров, – об интерьерах и рабочих кабинетах монархов, о придворных церемониалах, о личной охране императоров, а также о такой крайне любопытной теме, как императорская кухня.

Царская работа. XIX – начало XX в. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Министр внутренних дел Александра II П.А. Валуев записал в дневнике об одном из дворцовых больших выходов: «…Толпа красных от жара сановников, малочисленность присутствовавших дам, возрастающий легион неизвестных или новых церемониймейстеров, камергеров и камер-юнкеров, отсутствие всякого видимого участия со стороны всего присутствовавшего собрания…».

В дневнике А. Богданович 3 июня 1889 г. появилась следующая запись: «Сегодня с утра начали к нам приходить, чтобы смотреть въезд греков. На всех въезд произвел большое впечатление. На меня же эта церемония произвела впечатление балагана: золотые кареты устарели, смешны; чины двора, которые там сидят, похожи на марионеток: скороходы, арабы, декольтированные дамы – все это вызывает улыбку, а не восторг. Вся процессия движется медленно. Государь тяжело сидит на лошади, в нем много добродушия, но мало импозантности». Заметим, что на «въезд греков» мемуаристка и ее гости смотрели из окон дома Богдановичей, находившегося на Исаакиевской площади, и в целом мемуаристка была расположена к Александру III 128. Другой мемуарист, записывая впечатления от большого выхода (26 ноября 1910 г.) в Зимнем дворце по случаю Георгиевского праздника, отметил: «Это событие, потому что уже давно выходов не было. Было очень многолюдно, но беспорядочно и нудно. Беспорядочно до того, что мне пришлось возвратиться домой в чужом пальто и шапочке» 129.

Но случались большие выходы, которые оставляли обильные следы в мемуарной литературе. На эти «исторические» большие выходы собирались буквально все, допущенные в императорский дворец. К числу таких выходов можно отнести большой выход, состоявшийся 4 апреля 1866 г. В этот день у Летнего сада на Александра II состоялось первое покушение, положившее начало эре политического терроризма в России. В 7 '/ 2вечера в Зимнем дворце состоялся громадный по числу присутствовавших большой выход «Их Величеств из Золотой гостиной в Большую церковь дворца» 130.

Однако такие события были очень редкими. Чаще в век, когда начали понимать, что время – это деньги, большие дворцовые выходы стали использоваться как место, где допустимо накоротке обсудить и даже решить важные проблемы в кругу «своих». На выходах можно было увидеть многих чиновников, в кабинеты которых в обычном порядке попасть было проблематично. Да и сама торжественность обстановки императорской резиденции располагала к неформальному общению и к неформальному решению «вопросов».

«Большие» церемониалы могли включать в себя малые. Например, к числу таких малых церемониалов можно отнести традицию «безмена» (от фр. – baise-main), т. е. церемонию целования руки императрицы придворными дамами. Следует заметить, что в последней четверти XIX в. при Дворе начала набирать силу тенденция к некой стандартизации многих привычных церемониалов. Так, если раньше на приемах или балах гости сами рассаживались за накрытые столы, то со временем их стали рассаживать лакеи. Таблички и схемы с указанием места за столом появились при Николае II. При Александре III внесли изменения и в традицию «безмена». Это произошло 1 января 1887 г. во время большого выхода. Мемуарист писал об этом: «До нынешнего года, выстраиваясь вереницею, дамы не соблюдали никакого порядка в старшинстве, и поэтому, конечно, вперед попадали не старшие, а более нахальные. В этом году решено, чтобы дамы подходили по старшинству чина; согласно этому, церемониймейстер Дитмар подошел к гр. Воронцовой и указал ей место. Она очень обиделась за такое указание и пожаловалась мужу, который распек несчастного церемониймейстера, а этот, разумеется, пошел жаловаться Долгорукому. Долгорукий имел объяснение с Воронцовым и подал в отставку, но, разумеется, потом все уладилось». Следует заметить, что упомянутая «Воронцова» была женой министра Императорского двора гр. И.И. Воронцова-Дашкова. Несмотря на неизбежные накладки, порядок прижился, и к руке императрицы Александры Федоровны дамы подходили с учетом выверенного «до миллиметра» старшинства.

Сановников «строили» соответственно их рангу и во время принесения поздравлений императору. На дне рождения Александра III (26 февраля), который традиционно проводился в Аничковом дворце, очередность поздравлений была следующей: «Дамы, т. е. статс-дамы, гофмейстрины и фрейлины малых дворов, жены адъютантов государя до вступления на престол, Государственный совет, первые чины двора, генерал-адъютанты, командиры полков гвардии и еще несколько лиц, втершихся происками и нахальством…» 131.

Надо заметить, что парадные выходы были интересны только для новичков Большого Света. Те, кому годами по должности приходилось являться на эти бесконечные выходы, смотрели на них как на тяжелую обузу и по мере возможностей ими пренебрегали. Кто-то пытался «экономить время». Например, Государственный секретарь А.А. Половцев, после того как царская семья уходила слушать обедню в дворцовую церковь, не оставался толкаться в залах в ожидании обратного шествия семьи, а немедленно отправлялся объезжать великокняжеские передние (дело было 1 января и эти визиты носили обязательный характер. – И. 3.) и «Уф!.. Возвращаюсь в Зимний дворец задолго до окончания обедни и приема дипломатического корпуса» 132.

В начале XX в., при Николае II, парадные дворцовые церемонии постепенно свелись к минимуму. Во многом это было связано с личными особенностями императрицы Александры Федоровны. Она физически и морально тяжело переносила многочасовые, пышные и тягучие, дворцовые действа. В какой-то степени она оказалась для них «профнепригодна». Конечно, это не способствовало ее популярности в глазах высшего света, поскольку для многих сановников и их жен именно в этом и заключался смысл жизни, а императрица лишила их этого смысла.

В условиях начавшейся в 1914 г. Мировой войны пышность дворцовых приемов и выходов «сократили» по уважительным причинам. Когда страна вела тяжелую войну, было неуместно устраивать торжественные дворцовые действа.

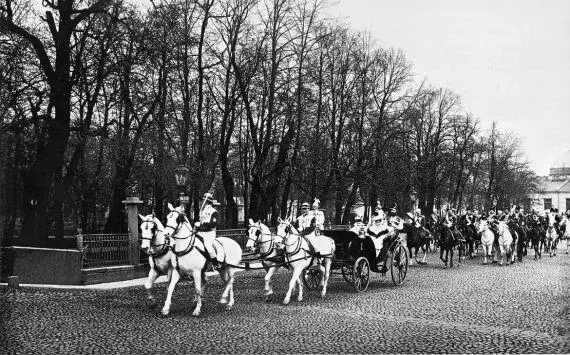

Экипаж с императрицей Александрой Федоровной и вдовствующей императрицей Марией Федоровной в день майского парада

Все это фиксировали прилежные современники. Посол Франции в России М. Палеолог отмечает (21 ноября 1914 г.), что «Александровский дворец предстает передо мной в самом будничном виде: церемониал сведен к минимуму. Мою свиту составляют только Евреинов, камер-фурьер в обыкновенной форме и скороход в живописном костюме времен императрицы Елизаветы, в шапочке, украшенной красными, черными и желтыми перьями» 133. Через несколько месяцев (3 марта 1915 г.) новая встреча с семьей царя: «Без десяти минут час граф Бенкендорф, обер-гофмаршал двора, вводит нас к его величеству, в одну из маленьких гостиных царскосельского дворца; император выказывает себя, по своему обычаю, простым и радушным… тотчас же входят императрица, четыре молодые княжны и цесаревич с обер-гофмейстриной Нарышкиной. Несколько слов представления – и все идут к столу» 134.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: