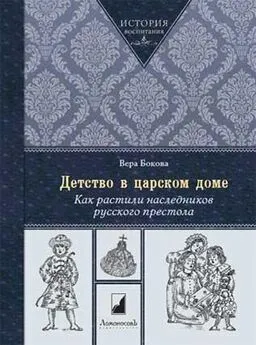

Вера Бокова - Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола

- Название:Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносов

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91678-042-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вера Бокова - Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола краткое содержание

Родиться в царской семье, по мнению многих, — везение. Но везение это оборачивалось в самом юном возрасте тяжким грузом обязанностей. Что значит быть наследником престола и авансом, с самого раннего возраста, ощущать ответственность, которая в будущем ляжет на плечи? Как воспитывать того, кто через несколько лет получит в свои руки неограниченную власть и будет вершить судьбы мира? Как жили сыновья и дочери царей, с кем дружили, во что играли, что читали и как привыкали к своим многотрудным обязанностям, как складывались их взаимоотношения с родителями и воспитателями, в каких придворных празднествах и церемониалах участвовали? Книга Веры Боковой посвящена и самим царственным отпрыскам, и тем, кто выполнял особую миссию — растил их, учил и пестовал.

Детство в царском доме. Как растили наследников русского престола - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

18 февраля 1855 года умер Николай I, и цесаревич Александр Николаевич стал императором, а великий князь Николай Александрович — наследником и цесаревичем. Его назначили атаманом всех казачьих войск и канцлером Александровского университета в Гельсингфорсе — на должности, которые до вступления на престол занимал его отец, — и зачислили во все полки гвардии.

Теперь предстояло озаботиться его дальнейшим образованием, которое должно было не только соответствовать предназначению Николая, но и быть по-настоящему качественным и всеобъемлющим. Императрица Мария Александровна начала поиски подходящих лиц и программ.

В разговоре с А. Ф. Тютчевой Мария Александровна однажды сказала: «Пусть мне во всей России назовут человека, который с природным умом соединял бы истинное образование, с сильной волей — твердые принципы, веру и неиспорченную нравственность, и я ручаюсь вам, что преодолею все препятствия и поставлю этого человека к своим сыновьям». Но найти такого наставника для цесаревича было непросто. Несколько кандидатур оказались неудачными. В.П.Титов был слишком неопытным педагогом, К. Д. Кавелин — слишком либералом, А. Ф. Гримм (уже служивший ранее наставником у великого князя Константина Николаевича) — слишком немцем.

Наконец появилась кандидатура, устроившая всех: граф Сергей Григорьевич Строганов, бывший попечитель Московского учебного округа и куратор Московского университета; с его управлением был связан лучший период в жизни этого учебного заведения. Строганов был умен, ироничен, блестяще образован; он воевал с Наполеоном, объехал весь мир и прочитал целые библиотеки книг. Его уважали как в академических, так и в военных и придворных кругах за безупречную честность, принципиальность, полное отсутствие низкопоклонства и верность долгу.

«Граф Строганов создал для цесаревича спокойный, такой ясный умственный мир и в то же время такой широкий, что он мог получить в нем умственное развитие не только богатое и полное, но и твердое и совсем застрахованное от опасности влияния со стороны, — писал историк Е.С. Каменский. — Ничего не скрывая от ума великого князя из того, что тогдашние увлечения времени и моды противопоставляли всему, что граф Строганов считал основными истинами в политическом вероучении, он умел так убеждать своего воспитанника в истине и так опровергать все покушения на нее, что правильное умственное воспитание цесаревича делалось без малейших усилий. То серьезною речью, то шуткой, иронией, сарказмом, метко и кстати сказанными, он обращался с великим князем так, что вызывал в нем и полное доверие, и полную откровенность.

Между воспитателем и воспитанником был постоянный обмен мыслей».

Назначенный попечителем наследника Строганов лично разработал для него университетский курс, соединявший гуманитарные и военные дисциплины, и пригласил для преподавания лучших профессоров из Московского, Петербургского, Киевского университетов и Духовной академии, в том числе историков С. М. Соловьева и М. М. Стасюлевича, филолога Ф.И.Буслаева, экономистов И. К. Бабста и Н.Х. Бунге, юристов Б.Н.Чичерина, К.П.Победоносцева и И.Е.Андреевского, военного тактика М. И. Драгомирова и др.

Все приглашенные профессора отнеслись к преподаванию с особой ответственностью, старались не просто вложить в голову наследника знания, но и научить его размышлять и анализировать, применять теории к практике. Николай Александрович был внимателен, усидчив, вдумчив; профессора наперебой хвалили его, уверяя, что за всю их преподавательскую практику у них не было более способного ученика. «Развитие его, как все тогда замечали, в умственном отношении замечательное, — писал историк С. М. Соловьев. — Главной причиной этого изумительного развития была, разумеется, его даровитость, соединенная с тонким умом и очень восприимчивою натурою. Кроме того, он умел, а эта способность столь же ценная и редкая, как даровитость».

Б.Н.Чичерин писал о нем: «…Прелестный юноша, с образованным умом, с горячим и любящим сердцем, веселый, приветливый, обходительный, принимавший во всем живое участие, распространявший вокруг себя какое-то светлое и отрадное чувство». По словам другого преподавателя — А. И. Чивилева, — великий князь «был умен, способен к труду мысли и сочувствовал всем высшим ее интересам».

М. М. Стасюлевич преподавал наследнику всеобщую историю. Он писал: «Великий князь превосходно знал отечественную историю, и его любимою привычкою было делать при всяком случае сравнение нашего прошедшего с судьбою других народов. Он хорошо понимал, что знание отечественной истории недостаточно для великой нации. „Действительно, — выразился он однажды в конце нашего разговора об отношении всеобщей истории к отечественной, — народу, который имеет значение в судьбе человечества, необходимо знать историю этого человечества, чтобы занять посреди его приличное себе место“».

Под руководством Стасюлевича Николай прочел целый ряд европейских исторических документов и мемуаров (на языке оригиналов, естественно). Сильное впечатление на него произвели мемуары министра французского короля Генриха IV — Сюлли. Цесаревич сделал ряд выписок из этого источника, в особенности его заинтересовало то место, где Сюлли давал советы королю, как тому спасти Францию, доведенную предшественниками до полного внутреннего расстройства.

Ф. И. Буслаев читал Николаю историю русской средневековой литературы и тоже знакомил его с наиболее известными памятниками: Остромировом евангелием, Изборником Святослава, различными Патериками, с Сийским евангелием с его великолепными миниатюрами, причем демонстрировал и сами рукописи, специально для этих уроков выдававшиеся из библиотек — петербургской Публичной и московской Синодальной — и даже привозившиеся из Сийского монастыря. «Я должен был предложить ему из своей науки то, что подобает ведать будущему царю России! — писал Буслаев. — Полюбив науку, его высочество полюбил и относящиеся к ней рукописи и книги, а вместе с тем приобрел охоту составлять свою собственную, кабинетную библиотеку, по своему личному выбору и вкусу».

В обязанности Буслаева входило также приватное, внеклассное ознакомление Николая с «идеями, взглядами и направлениями современной образованной или вообще читающей публики по более интересным выдержкам из журнальной беллетристики и по таким газетным статьям, которые почему-либо возбудили всеобщее внимание и наделали много шума». Это делалось вечерами, за общим чайным столом.

«Чем больше заинтересовывался цесаревич бойким движением тогдашней периодической литературы, — рассказывал Буслаев, — тем живее обнаруживалось в нем желание составить себе ясное и точное понятие о ее главнейших деятелях, об отличительных качествах каждого из них, о нраве и обычаях и вообще о той обстановке, в которой они живут и действуют. На первом плане были для него не нумер журнала, не газетный лист, а живые люди, которые их сочиняют и печатают для распространения в публике своих убеждений, мечтаний и разных доктрин. Чтобы удовлетворить такому разумному желанию, я должен был входить в биографические подробности о журналистах и их сотрудниках, прозаиках, поэтах и критиках не только новейшего времени, но и прежних годов — поскольку это находил нужным и полезным. Я рассказывал о журнальных партиях, об ожесточенной вражде, с какою критика встречала произведения наших великих писателей — Карамзина, Пушкина, Гоголя; говорил о западниках и славянофилах, о „Библиотеке для чтения“ и о пресловутом бароне Брамбеусе, о „Северной Пчеле“ Булгарина и Греча, о „Москвитянине“ Погодина и о критических статьях Шевырева, об „Отечественных записках“ Краевского и о Белинском, о „Современнике“ Панаева и о Некрасове, Добролюбове и многих других».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Оксана Алексеева - Наследник черного престола [СИ]](/books/1078176/oksana-alekseeva-naslednik-chernogo-prestola-si.webp)