Сергей Дашков - Императоры Византии

- Название:Императоры Византии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Красная площадь, АПС-книги

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Дашков - Императоры Византии краткое содержание

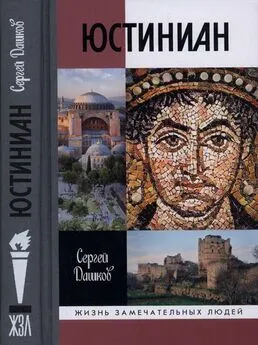

Книга "Императоры Византии" — один из лучших образцов учебно-познавательной литературы. Она адресована всем, кто изучает историю древнего мира и средних веков, а так же широкому кругу читателей. Перед нами — история Византийской империи в лицах. На примере драматических судеб ее императоров прослеживается огромная эпоха, связывающая античность и средневековую Европу. Книга богато и со вкусом иллюстрирована. Впервые в одном издании собраны портреты почти всех императоров — на репродукциях монет, мозаик, фресок и книжных миниатюр. Историко-географические карты позволяют наглядно проследить развитие и упадок могущественной империи.

Императоры Византии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Фессалонике власть оказалась в руках общественного движения «зилотов» — «ревнителей», отстаивавшего интересы торгово-ремесленных кругов. Во главе города встали архонты Михаил Палеолог и родственник (сын или брат) Алексея Апокавка, Иоанн. Наиболее влиятельные зилоты принадлежали к интеллигенции и средним горожанам. Богатые граждане и монастыри подверглись с согласия народа секвестру в пользу неимущих и на нужды казны. «Что особенного, — писал кто-то из зилотов, оправдывая конфискацию части церковного имущества, — в том, что, взяв от монастырского достояния, прокормим нескольких бедняков, да и священникам [церквей, не имевших земель. — С.Д.] доставим нужное и украсим храмы? Не будет от этого вреда обителям, для их нужд останется довольно, и не будет нарушена воля жертвователей, имевших в виду угодить Богу и прокормить бедных… Если же на эти доходы мы вооружим воинов, которые идут на смерть за эти святыни, законы и [городские] стены, то разве это не лучше, чем если бы монахи и священники тратили их вотще…» [231, т. III, с. 713].

Первое время ошеломленные всеобщей ненавистью Кантакузин и его соратники пытались договориться о мире. Иоанн VI вел себя удивительно корректно, признал Анну и ее сына, и свои декреты всегда подписывал и их именами. Апокавк, напротив, занял непримиримую позицию, даже парламентеров и послов Кантакузина приказывал убивать или заковывать в цепи.

В 1342 г. после неудачной осады Фессалоники Иоанн VI потерпел несколько серьезных поражений и с остатками своей армии ушел в Сербию, под защиту деспота Стефана Душана. В окруженной врагами Дидимотике осталась править его супруга Ирина. Весной следующего года Кантакузин возобновил наступление на Фессалонику, но взять ее не смог и на этот раз. Его отношения с Душаном ухудшились, сербы перешли македонскую границу, а болгары, пользуясь моментом, осадили Дидимотику. Войска Иоанна VI, прижатые к побережью, готовились погибнуть в сражении, но неожиданно подоспела подмога — три сотни кораблей с наемниками Умура, правителя турецкого эмирата Айдин. В конце осени кантакузинисты и турки перешли в наступление и овладели многими фракийскими городами и замками, разорив их. Несмотря на то что часть сил турок отвлекла морская война, затеянная тогда папой Климентом VI против мусульман, к лету 1345 г. у правительства Анны Савойской остались лишь Константинополь, полуостров Галлиполи и Фессалоника, которая, правда, сильно тяготея к самостоятельности, больше воевала против Иоанна VI, нежели за Иоанна V. Частью опустошенной турками Фракии овладел Кантакузин, а северные и юго-восточные ее области оказались под властью сербов, болгар, турок и всякого сомнительного качества разбойников, имевших собственные войска и не признававших над собой никого. Анна, видя ужасные последствия войны, склонялась к миру с Кантакузином, но Апокавк, для которого признание Иоанна VI равносильно было самоубийству, отказывался. В союзе со своим единомышленником, патриархом Иоанном XIV Калекой, Алексей прибег к свирепому террору против оставшейся знати и кантакузинистов. Вопреки протестам Анны даже старая Феодора Кантакузина погибла в темнице [119] Был арестован и Григорий Палама.

.

11 июня 1345 г. Алексей Апокавк пожелал взглянуть на сидящих в тюрьме врагов. Заключенные, воспользовавшись халатностью стражи, набросились на него и убили цепями. В ответ горожане устроили третий, самый сильный погром знати и их домов в городе. Одновременно начались волнения в Фессалонике, Иоанн Апокавк, желавший сдать город Кантакузину, и сотня его единомышленников, представителей городского нобилитета, погибли. Ни о каком мире с кантакузинистами горожане не желали и слышать. Так как старый союзник Кантакузина Умур прочно увяз в военных кампаниях в Малой Азии (а в 1348 г. погиб там в бою с латинянами), Иоанн VI нашел себе новых соратников. И снова это оказались турки — на этот раз османы под водительством эмира Урхана. Стремясь заручиться его дальнейшей поддержкой, Иоанн VI отдал свою красавицу дочь Феодору в гарем эмира — «неверного и варвара».

21 мая 1346 г. доставленный из Иерусалима патриарх короновал Иоанна VI в Адрианополе, а собравшиеся там епископы объявили низложенным столичного патриарха Калеку «за лишения свободы многих архиереев». Однако Константинополь не собирался сдаваться, сзывая под знамена Палеолога окрестную бедноту. По словам Григоры, Кантакузин, не ожидавший такой упорной борьбы, в гневе воскликнул: «Если не я, то и он [Иоанн V] пусть не царствует! Пусть вообще не над кем будет царствовать!» [120] Следует учитывать, что Григора был антикантакузинистом.

Во Фракию снова хлынули полчища турецких солдат, используемых обеими сторонами, повсюду неся ужас и смерть. Анна, в поисках денег для своих наемников, заложила венецианским банкирам драгоценные камни императорской диадемы (впоследствии Византия так и не сумела их выкупить). Но сопротивлению Палеологов наступал конец. В Константинополе свирепствовал голод, и 3 февраля 1347 г., подойдя к Золотым воротам города, Иоанн VI Кантакузин нашел их открытыми. Проявив достойную твердость, император удержал победившее войско от грабежа и объявил амнистию всем выступавшим против него. 13 мая во Влахернском храме состоялась официальная коронация. Иоанн VI обещал сложить диадему через определенный срок — десять лет.

После утверждения Иоанна VI на престоле исихасты одержали еще одну победу над своими противниками — собор, избравший нового патриарха Исидора, осудил как еретические взгляды Варлаама и его последователей.

Гражданская война истощила и казну, и средства самого Кантакузина (о его богатствах можно было судить по перечислению убытков: тысячи быков, волов, кобылиц, сотни мулов, верблюдов и многое другое). В императорском дворце столовое золото и серебро сменили олово и глина, в императорской короне вместо камней блестели разноцветные стекляшки. Обезлюдевшая Фракия лежала в руинах, на дорогах свирепствовали свои и иноземные разбойники, большинство островов Эгейского моря Византия потеряла. Фессалоника не подчинялась Кантакузину, не признала она и нового патриарха Исидора, а назначенного митрополитом фессалоникийским Григория Паламу жители, настроенные против исихастов, не впустили в город.

Если война двух Андроников серьезно пошатнула империю, то война двух Иоаннов окончательно подорвала ее силы, а в 1348 г. до Византии добралась «черная смерть» — крупнейшая эпидемия чумы, в 1347–1353 гг. унесшая в Европе жизни двадцати четырех миллионов человек; империя потеряла до трети своего населения.

В 1349 г. генуэзцы Галаты потребовали для строительства новых укреплений передать им возвышенность за северной стеной Константинополя. Кантакузин, лежавший больным в Дидимотике, передал свой отказ. Тогда галатцы заняли спорный участок, сожгли дома и склады греков на побережье Золотого Рога, а в самой бухте уничтожили верфь и те несколько обветшалых боевых кораблей, которые гордо именовались ромейским флотом. Вернувшийся император созвал собрание виднейших граждан и убедил их пожертвовать деньги — казна была пуста — на строительство нового флота, чтобы обуздать генуэзцев. 5 марта построенные на эти деньги девять кораблей буквально на глазах у горожан были сожжены в морском бою с эскадрой Галаты. Тогда неутомимый император увеличил пошлину с товаров итальянских купцов (и впятеро снизил ее для отечественных). На вырученные средства построили еще один, более мощный флот, и генуэзцы сами поторопились заключить мир.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Император из стали: Император и Сталин. Император из стали [сборник litres]](/books/1150718/sergej-vasilev-imperator-iz-stali-imperator-i-st.webp)