Сергей Дашков - Императоры Византии

- Название:Императоры Византии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Красная площадь, АПС-книги

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Дашков - Императоры Византии краткое содержание

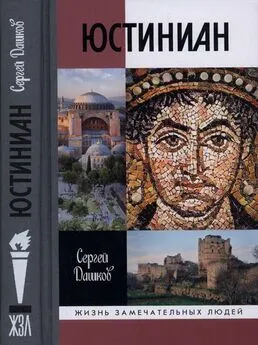

Книга "Императоры Византии" — один из лучших образцов учебно-познавательной литературы. Она адресована всем, кто изучает историю древнего мира и средних веков, а так же широкому кругу читателей. Перед нами — история Византийской империи в лицах. На примере драматических судеб ее императоров прослеживается огромная эпоха, связывающая античность и средневековую Европу. Книга богато и со вкусом иллюстрирована. Впервые в одном издании собраны портреты почти всех императоров — на репродукциях монет, мозаик, фресок и книжных миниатюр. Историко-географические карты позволяют наглядно проследить развитие и упадок могущественной империи.

Императоры Византии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из традиционных развлечений Феодосий II предпочитал охоту, к военным упражнениям страсти не проявлял, хотя физически был крепок.

Обладавший незаурядными способностями и наделенный несомненными душевными достоинствами, Феодосий тем не менее вошел в историю как безвольный и посредственный правитель, во всем подчинявшийся приближенным — сначала сестре, затем жене, а после 441 г. и почти до самой смерти — любимцу евнуху Хрисафию. «Феодосий был государь легковерный, всяким ветром носимый, оттого часто подписывал бумаги, вовсе не читавши их. Между прочим, премудрая Пульхерия раз предложила ему бумагу об отдаче ей в рабство супруги его, Евдокии, которую он не глядя и подписал, за что потом она [Пульхерия. — С.Д.] укоряла его» (Феоф., [82, с. 80]).

В правление этого императора государству пришлось много и с различным успехом воевать. В 420–422 гг. полководцы Феодосия отразили в Месопотамии натиск армий персидского шахиншаха Бахрама V, сменившего Йездигерда II. Годом позже в Равенне скончался от водянки Гонорий, власть над Западноримской империей узурпировал самозванец Иоанн, и Константинополь выслал против него войска. К 425 г. с Иоанном было покончено, а на равеннский [14] С конца III в. императоры (за небольшим исключением) не делали неудобный в плане стратегического расположения Рим своей резиденцией, и двор, как правило, пребывал в более подходящих городах ― Медиолане, Падуе, Равенне, Никомидии, Ахвилее и др.

престол под давлением Востока вступил Валентиниан III с матерью, Галлой Плацидией, приходившейся Феодосию II теткой по отцу.

Ослабленные схватками соперничавших западных полководцев Аэция и Бонифация Испания и Африка к 435 г. стали добычей предводителя вандалов Гизериха. После ряда безуспешных попыток отразить натиск завоевателя западное правительство было вынуждено признать его власть на захваченных территориях. Феодосий II решил вмешаться, но поход восточноримских легионов, предпринятый около 443 г., окончился неудачно и никак не изменил создавшегося положения.

Главным же событием той эпохи стали нашествия гуннов. Отношения Запада и Востока с племенами этих кочевников, чьи владения охватывали огромное пространство Средней Европы — от Волги до Рейна, — складывались по-разному. В 379 г. гунны следом за вестготами вторглись во владения Константинополя и опустошили Мизию. С тех пор набеги гуннов стали на Востоке привычным делом, и от них приходилось либо отбиваться оружием, либо (что происходило чаще) откупаться. На Западе же гуннские наемники-федераты составляли ощутимую часть армии, и правительство Равенны часто использовало их для подавления мятежей франков, бургундов или галльских крестьян-багаудов.

Положение изменилось с 433 г., когда державу гуннов возглавил Аттила, прозванный христианскими писателями «бичом Божьим». Усилившись после разгрома в 436 г. королевства бургундов, Аттила в 441 г. двинулся во Фракию и Иллирик, трижды нанеся поражение посланным против него войскам империй, и занял множество городов, в том числе Ниш, Сирмий и Виминаций. Через два года, преодолев сопротивление восточноримских полководцев, он стал угрожать самой столице Востока. Враг взял уже фракийские Филиппополь и Аркадиополь, при дворе решили не рисковать и откупились от Аттилы золотом, дав колоссальную сумму в 6000 либр и пообещав ежегодно выплачивать еще семьсот. Позже, в 448 г., в лагерь кочевников отправилось посольство во главе со знатным вельможей Максимином. Оно имело двоякую цель: во-первых, решить вопрос о многочисленных перебежчиках минувшей войны, а во-вторых, попробовать подкупить кого-нибудь из окружения Аттилы и отравить вождя гуннов. Об этой второй, тайной задаче, порученной кому-то из членов посольства Феодосием II и его доверенным лицом евнухом Хрисафием, по-видимому, ни Максимин, ни его помощник писатель Приск Панийский не знали, в отличие от самого Аттилы. Тому удалось разведать козни ромеев еще до подхода посольства к лагерю. Разгневанный, он устроил послам весьма неласковый прием, на приветствие Максимина угрожающе ответив: «Пусть с римлянами будет то, чего они- мне желают» [222, с. 37]. Правда, в конце концов грозный царь варваров сменил гнев на милость, а в Константинополь отправил сына подкупленного византийцами знатного гунна Вигилы с пустым кошельком из-под золота на шее, наказав предъявить его императору и Хрисафию с вопросом, не узнают ли они этот предмет.

Письменные свидетельства Приска, непосредственного свидетеля тех событий, весьма ценны. Сохранились описания стоянки варваров, самого Аттилы — рыжебородого, с темной кожей, маленькими глазами и огромной головой на непропорционально широком и коротком теле, разноплеменной толпы его воинства. Интересна встреча, которая произошла у Приска в лагере гуннов. Один из варваров подошел к нему и неожиданно заговорил по-гречески. Изумленный Приск узнал, что незнакомец — ромей, попавший к гуннам в плен и затем получивший свободу. Перебежчик стал расхваливать порядки Аттилы и поносить римско-константинопольские, обвиняя императоров и придворных в жадности, лени, жестокости, небрежении интересами государства, взимании высоких налогов. Приску ничего не оставалось делать, как привести в оправдание разумные законы и славные деяния предков. «Да, — согласился его оппонент, — законы хороши и римское государство прекрасно устроено, но начальники вредят ему, ибо они непохожи на древних» [231, т. I, с. 181].

Действительно, разница между декларированным положением римского гражданина, «владыки мира», и реальным состоянием дел в У в. была громадной. Тяжесть налогов, произвол властей, частые беспрепятственные вторжения врагов, одним словом — упадок, приводили к тому, что крестьяне или даже горожане бросали свои земли, дома и либо разбойничали, либо, покинув пределы державы, вливались в. ряды варваров. Сам Приск пишет: «У людей даже блистательного состояния побоями вымогали деньги… так, что люди, издавна богатые, выставляли на продажу уборы жен и свои пожитки. Такое бедствие постигло ромеев после этой войны [441–443 гг. — С.Д.], что многие из них уморили себя голодом или прекратили свою жизнь, надев петлю на шею» [193, с. 120].

Кроме тяжелых войн государство потрясали религиозные раздоры. В 428 г. император пригласил в Константинополь занять кафедру патриарха знаменитого проповедника Нестория, родом перса, настоятеля одного из антиохийских монастырей. Несторий отстаивал положение о разделении божественной и человеческой сущностей во Христе, чем резко настроил против себя патриарха александрийского Кирилла [15] Св. Кирилл Александрийский стоял у истоков христологической ереси, получившей позднее название монофиситства от греческого «миа фисис» ― одна природа. Так как монофиситство, развиваясь, рождало множество несхожих течений, однозначно и вкратце охарактеризовать это учение (что в полной мере относится и к несторианству, и к арианству) сложно да и вряд ли правильно. Например, по Кириллу, «единая природа Бога-Слова воплощенная», строго говоря, не отсутствие человеческой природы во Христе вообще, а ее умаление, своего рода поглощение низшей человеческой природы природой высшей, божественной. Монофиситы другого направления признавали у Христа наличие человеческой природы, отличной от нашей, людской. Иногда под монофиситством, калькируя этот термин, понимают учение о наличии во Христе только одной природы ― такое было, но, кстати, наиболее авторитетные монофиситы столь упрощенную точку зрения отвергали. Пожалуй, наиболее четкой гранью, отделяющей развитое монофиситство от ортодоксии, можно считать отношение к IV Вселенскому собору в Халкидоне ― монофиситы его не признают. Подробнее о сути проблем христологических и тринитарных споров, монофиситстве, арианстве, несторианстве, монофелитстве заинтересованный читатель может узнать из книги А. В. Карташева «Вселенские соборы». М., «Республика», 1994.

. Кирилл добился от Феодосия II созыва для осуждения взглядов Нестория Вселенского собора, который состоялся в 431 г. в Эфесе. Несторий был низложен и отправлен обратно в Сирию.

Интервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Император из стали: Император и Сталин. Император из стали [сборник litres]](/books/1150718/sergej-vasilev-imperator-iz-stali-imperator-i-st.webp)