Сергей Дашков - Императоры Византии

- Название:Императоры Византии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Красная площадь, АПС-книги

- Год:1996

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Дашков - Императоры Византии краткое содержание

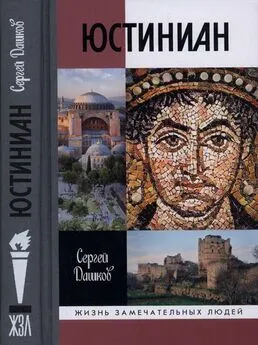

Книга "Императоры Византии" — один из лучших образцов учебно-познавательной литературы. Она адресована всем, кто изучает историю древнего мира и средних веков, а так же широкому кругу читателей. Перед нами — история Византийской империи в лицах. На примере драматических судеб ее императоров прослеживается огромная эпоха, связывающая античность и средневековую Европу. Книга богато и со вкусом иллюстрирована. Впервые в одном издании собраны портреты почти всех императоров — на репродукциях монет, мозаик, фресок и книжных миниатюр. Историко-географические карты позволяют наглядно проследить развитие и упадок могущественной империи.

Императоры Византии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не следует думать, будто леденящие душу описания грабежей — плод фантазий разъяренных православных хронистов. Сам Иннокентий III, узнав о подробностях взятия греческой столицы (особенно его обеспокоили, конечно же, святотатства рыцарей), обратился к Балдуину с гневным письмом: «Вы, не имея никакого права, ни власти над Грецией, безрассудно отклонились от вашего чистого намерения, устремились не на завоевания Иерусалима, а на завоевание Константинополя, предпочтя земные блага небесным… И недостаточно было вам исчерпать до дна богатства императора и обирать малых и великих, вы протянули руки к имуществу церквей и, что еще хуже, к святыне их, снося с алтарей серебряные доски, разбивая ризницы, присваивая себе иконы, кресты и реликвии, для того, чтобы греческая церковь отказалась возвратиться к апостольскому престолу, усматривая со стороны латинян лишь изуверства и дела диавольские, и была бы вправе относиться к ним с отвращением, как к собакам» [110] Цит. по: Герье В. Расцвет западной теократии. М., 1916. Т. II. Ч. 2. С. 81.

.

Падение Константинополя наиболее искренне переживала греческая интеллигенция, для которой это событие было равносильно концу света. Крестьяне же его окрестностей, за бесценок обменивая вещи у вырвавшихся из трехдневного ада голодных горожан, злорадствуя, приговаривали: «Слава Богу, наконец-то и мы обогатились!»

Константинопольские античные медные, бронзовые и серебряные статуи пошли на переплавку в монету. Лишь четверка бронзовых коней (авторство их приписывалось Лисиппу), украшавшая ипподром, избежала этой участи и навеки успокоилась на кровле собора св. Марка в Венеции.

Император Алексей V не собирался складывать оружия. Зимой 1204/05 г. он явился к экс-императору Алексею III и предложил ему сотрудничество, надеясь, что два изгнанника, объединившись, сумеют вернуть престол. Ангел согласился и поначалу даже выдал дочь за убийцу племянника, но потом, видимо, передумал, пригласил Мурзуфла на пир и распорядился едва ли не за столом выколоть ему глаза (Акрополит пишет, что в бане — см. [26, с. 10]).

Ослепленный Алексей V пытался бежать в Малую Азию, был схвачен крестоносцами и за убийство Алексея IV осужден и казнен — слепца сбросили с высокой колонны.

Феодор I Ласкарис

[111] Датировка провозглашения и коронации Феодора I, избрания Михаила Авториана и сражения при Пиманионе затруднительны ― см.[128 ― 130], [132], [231]. Считают даже, что Феодор Ласкарис не был в Константинополе в 1204 г. ―см., например, [149, ст. 32], [246].)

После разгрома Константинополя — разгрома, по сути дела, навсегда прекратившего существование Византии как империи мирового масштаба, огромное количество греков потянулось прочь с оккупированной латинянами родной земли. Чиновники без постов, военные без армий, динаты без земель, крестьяне, священники, ремесленники — все кто мог, стали оседать в городах, не захваченных крестоносцами. Мощнейшим греческим центром стала Никея, отделенная от столицы Босфором и горным хребтом. Туда же явился и Феодор Ласкарис, носивший титул «деспота» — «владыки». Однако горожане Никеи, наученные горьким опытом общения с императорской властью Ангелов, не пустили Ласкариса в город, хотя и позволили после долгих препирательств укрыться его семье — жене (дочери Алексея III) и трем дочерям.

Итак, в 1204 г. «держава ромеев, как грузовое судно, подхваченное злыми ветрами и волнами, раскололась на множество мелких частей, и каждый, разделив ее как кому досталось, унаследовал: один — одну, другой — другую часть» (Григора, [63, с. 12, цит. по 121, т. 3, с. 29]). Наибольшему дроблению подверглась европейская часть бывшей Византии. Эпир захватили Ангелы, Фракию — латиняне, Лев Сгур взял Коринф (еще до захвата столицы крестоносцами) и держал в осаде Афины. В Константинополе, ставшем на долгие годы столицей Латинской империи, после пленения в апреле 1205 г. в битве с Калояном императора Балдуина I воцарился его брат Генрих, граф Геннегау — «второй Арес», как прозвали его за военные таланты греки. Бонифаций Монферратский основал в завоеванной Фессалонике вассальное Константинополю королевство (около 1206); побережье Мраморного и Эгейского морей, а также большинство островов прибрали к рукам венецианцы, основав свои порты и торговые фактории от Коринфа до Адрианополя. В Адрианополе же с 1206 г., по сути дела на правах короля, утвердился Феодор Врана — единственный крупный греческий аристократ, сохранивший влияние при латинянах. В Малой Азии, не считая мелких уделов, образовались четыре самостоятельных греческих владения: Родосом правил бывший критский архонт Лев Гавала, Филадельфией с окрестными городами — Феодор Манкафа, а наиболее значительными государствами стали Трапезундская и Никейская империи. Первую основали при поддержке знаменитой грузинской царицы Тамары внуки Андроника I Алексей и Давид, принявшие титул Великих Комнинов. События в Никее 1204–1206 гг. малоизвестны. Феодор Ласкарис, деятельно взявшийся за организацию отпора латинянам, опирался сперва на более гостеприимную Брусу. Однако за год-два энергичный деспот завоевал симпатии никейцев, и те согласились признать его своим государем. В марте 1205 или 1206 г. Феодор I Ласкарис был провозглашен императором ромеев в Никее. Так как патриарх Константинополя Иоанн X Каматир наотрез отказался покинуть приютившую его Дидимотику, а вскоре отрекся и умер (в Константинополе патриарший трон занимал не признанный православными наместник папы, кровожадный Томмазо Морозини), церковную коронацию не могли провести до Пасхи (8 апреля) 1208 г., когда избранный в той же Никее патриарх Михаил IV Авториан возложил на голову Ласкариса императорскую стемму.

Феодор I отличался многими достоинствами. Маленького роста, подвижный и удивительно работоспособный, этот человек снискал себе всеобщее уважение. Вступив на трон, деспот поклялся «выбить из восточных [византийских. — С.Д.] городов западную проклятую рать, безвозбранно вторгшуюся в ромейскую державу, истребившую ее и опустошившую, как тучи саранчи, отразить наступающее латинское войско, которое всегда захватывает ближайшее, как гангрена» (цит. по [231, т. III, с. 557]).

Слово свое василевс старался держать. Жоффруа де Виллардуэн, маршал Шампани, автор хроники о взятии Константинополя, указывал, что Феодор I вступал в схватки с католическим войском при всяком удобном случае. И, хотя реальные успехи Никейской империи в вооруженном противостоянии латинянам нужно назвать скромными, первому ее императору удалось отстоять ее самостоятельность и провести серьезные реформы, создав фундамент греческой Реконкисты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Император из стали: Император и Сталин. Император из стали [сборник litres]](/books/1150718/sergej-vasilev-imperator-iz-stali-imperator-i-st.webp)