Андрей Никитин - Исследования и статьи

- Название:Исследования и статьи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АГРАФ

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:978-5-7784-0041-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Никитин - Исследования и статьи краткое содержание

В книге рассматриваются вопросы достоверности сведений древнейших русских летописей, используемых для реконструкции событий ранних веков русской истории.

Первая часть посвящена анализу структуры, хронологии, терминологии и стилистики «Повести временных лет», вопросам ее авторства, количеству редакций, их объемов, датировок и вероятного времени сложения окончательного текста.

Во второй части исследуются спорные вопросы текстологии и атрибуции памятников русской письменности и искусства XII–XV вв. (Ипатьевская летопись, «Слово о полку Игореве», «Задонщина», «Троица» Андрея Рублева), а также ряда событий истории XIV–XVI вв. (Куликовская битва, второй брак Василия III, опричнина Ивана IV).

Книга рассчитана на специалистов по истории России, историков литературы, преподавателей вузов, студентов, а также на широкий круг читателей, интересующихся этими вопросами.

Рекомендуется в качестве пособия для семинарских занятий.

* * *Книга содержит таблицы и inline-картинки.

Исследования и статьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Готовя текст рукописи к изданию, Болтин сверял его с пятью другими рукописными списками, указывая в примечаниях наиболее значительные разночтения. Приведенные выше, они помогают установить имевшиеся в распоряжении Болтина виды списков, но, к сожалению, среди опубликованных ни одного из них опознать не удалось:

1. Вариант «сути на рот»(ст. 9), так же как и форма «сути»(ст. 74) встречены только в списках Оболенско-Карамзинского вида [ПР, 1940, 348 и 356].

2. Вариант «метельник»(ст. 9), как и основное «метальник»,везде показан с паерком, заменяющим букву «ь». В таком виде вариант имеется в Новгородско-Софийском списке [ПР, 1940, 149].

3. Вариант «занеже ему богодеял и хранил»(ст. 49) соответствует списку Музейскому II, тогда как изданный текст совпадает с вариантом Воскресенского списка [ПР, 1940, 382].

4. Вариант «налезут»(ст. 64) имеется во всех списках Музей-ского вида, кроме списков Воскресенского и Воронцовского [ПР, 1940, 471].

5. Вариант «детеск»(ст. 86) не найден ни в одном списке Музейского вида и ни в одном из списков Правды Руской, охваченных изданием 1940 г., являясь индивидуальным чтением Болтинского списка [ПР, 1940, 385].

6. Вариант «любо ли запа нань будет, ли запа не будет, любо прихожение ночное»(ст. 87) находится единственно в Музейском II списке и отсутствует во всех других известных [ПР, 1940, 475].

7. Любопытно указание Болтина, что слово «сстаток»(ст. 98) имеется только в издаваемом им списке, тогда как теперь мы знаем, что оно характерно для всех списков Музейского вида, но не встречается за его пределами [ПР, 1940, 386 и 499].

8. Вариант «помогут»(ст. 107) характерен для большинства списков Музейского вида, кроме списка Музейского II [ПР, 1940,388].

Разночтения и варианты позволяют установить, что при подготовке издания 1792 г. в руках у Болтина, кроме печатных, были рукописные списки двух видов Пространной редакции: вид Оболенско-Карамзинский с характерным для его протографа формами «сути» вместо «сыпати», и Музейский вид, к которому был близок и оригинальный Болтинский текст. Сопоставления вариантов внутри списков Музейского вида, приведенные выше, без труда убеждают, что большинство совпадений с Воскресенским списком приходится на долю оригинала, в то время как варианты указывают на знакомство с Музейским II списком.

Можно утверждать, что существовал общий или два близких Протографа для Болтинской рукописи и списков Музейского вида; возможно, что сам Болтинский список явился протографом для списка Воскресенского, дополненного по другим. Однако от предположения, что Музейский II список или Воскресенский находились у Болтина при подготовке издания 1792 г. приходится отказаться. Основанием для этого служит отсутствие даже упоминания об «экономических» статьях о приплоде скота и пр., мимо которых не мог бы пройти Болтин.

Таким образом, я прихожу к выводу, что текст издания 1792 г. является точным воспроизведением Болтинского списка Правды Руской, при подготовке которого были привлечены не известные нам списки Оболенско-Карамзинского и Музейского вида, причем один из списков, воспроизведенный изданием 1792 г. «буква в букву»,был непосредственным протографом списка Музейского II в его «канонической» форме. Последнее означает, что сравнение изданного Болтиным текста правомерно проводить только внутри этого вида списков Правды Руской, но никаких других, поскольку индивидуальные чтения данного списка отличаются лишь от списка Воскресенского, будучи характерны для большинства остальных списков Музейского вида, что не увидел (или не захотел увидеть) в своё время С. Н. Валк.

Анализ работы Болтина с текстом еще раз подтвердил высокие требования, предъявлявшиеся русскими археографами конца XVIII в. к изданию древних памятников, высокую точность передачи индивидуальных особенностей списка и критического анализа рукописи — всего того, что получило дальнейшее развитие в российской археографии XIX в. Хочется верить, что теперь исследователи Правды Руской вновь обратят внимание на ее Болтинский список в издании 1792 г., заслуживающий более глубокого и обширного изучения. Это и станет наилучшей данью уважения к трудам и заслугам выдающегося историка и археографа XVIII в., каким был Иван Никитич Болтин. К этому остается добавить, что в 1988 г. В. П. Козлов, сумев идентифицировать пять из шести списков Правды Руской, имевшихся в распоряжении И. Н. Болтина, вскоре обнаружил у И. П. Елагина сообщение и о шестом списке, древнейшем, обретавшемся в пергаменной летописи, которая осталась неизвестной историкам. В ней и находился тот самый «древнейший» список Правды Руской, «который в 1792 году издан тиснением от г. Болтина» , что окончательно снимает все возможные на этот счет недоумения [572].

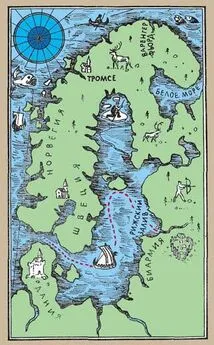

Биармия / Bjarmaland скандинавских саг

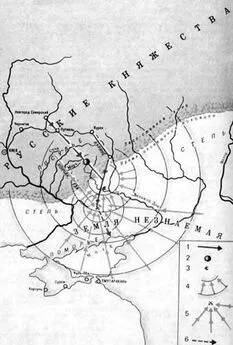

Исследователь, занимающийся вопросами исторической географии, в своей работе часто сталкивается с фантомами, возникавшими на основании легенд, непроверенных слухов, искажений реальных фактов переписчиками, наконец, просто фантазий людей, в большинстве своем преследовавших определенные, как правило, небескорыстные цели. Достаточно полный свод этих химер человеческого воображения — древности, средневековья и даже нового времени — представлен в известной работе Р. Хеннига «Неведомые земли» [573]. Как правило, все они располагались за пределами известных современникам территорий, и по мере того, как происходило открытие и освоение европейцами окружающего их мира, эти фантомы исчезали с лица земли, становясь достоянием разве только летописи человеческих заблуждений и ошибок. В самом деле, вряд ли кому из серьезных исследователей может прийти в голову искать сейчас на территории России следы тех чудовищных животных и растений, которых усваивали ей арабские географы IX–XII вв. или европейские землеописатели, рассуждавшие о песьеголовых или трехногих обитателях северных областей Восточной Европы в XIV–XVII столетиях.

Между тем, начиная с XVIII в. мы сталкиваемся с любопытным феноменом внедрения в русскую историографию и собственно русскую историю одного из таких фантомов, особенно настойчиво утверждаемого на протяжении последней трети XX века. Это — Биармия, краткая справка о которой в СИЭ выглядит следующим образом:

Биармия — страна на крайнем с[еверо]-в[остоке] Европейской части России, славившаяся мехами, серебром и мамонтовой костью; известна по скандинавским] и рус[ским] преданиям 9–13 вв. Некоторые историки считают, что Б[иармия] или Биармаланд, — это скандинавское] назв[ание] берега Белого м[оря], Двинской земли; другие отождествляют Б[иармию] с «Пермью Великой» [574].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: