Михаил Ципоруха - Покорение Сибири. От Ермака до Беринга

- Название:Покорение Сибири. От Ермака до Беринга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательский дом «Вече»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-0161-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ципоруха - Покорение Сибири. От Ермака до Беринга краткое содержание

Книга М.И.Ципорухи посвящена освоению русскими людьми сибирских и дальневосточных земель, постепенному вхождению их в состав Российского государства. В доступной и увлекательной форме автор рассказывает о древних государствах на территории Сибири, о процессах этногенеза, об археологических открытиях отечественных ученых.

Основное внимание уделено деяниям русских землепроходцев и мореплавателей, прежде всего, в последней трети XVI и первой половине XVII в. однако путешествия и экспедиции рассмотрены вплоть до конца XVIII в.

Нынешние Сибирь и Дальний Восток занимают более трех четвертей территории современной России. Бескрайние просторы Сибири таят в своих недрах колоссальные запасы нефти, газа, угля, золота, алмазов, железа, цветных и редких металлов. Без Сибири не было бы России как великой державы — такова главная мысль данного исследования.

Покорение Сибири. От Ермака до Беринга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В середине II тысячелетия до н. э. на смену окуневцам в Минусинскую котловину с запада пришли другие племена, культуру которых назвали андроновской. Ученые установили, что основная область распространения племен этой культуры — это Приуралье и Казахстан, так что Минусинская котловина составляла лишь самую восточную часть этой области. Памятники андроновской культуры находили во всей степной и отчасти лесостепной Южной Сибири. Таким образом, по мнению авторов «Истории Сибири», единая андроновская культура была распространена от Приуралья до Енисея (8, с.272).

Главная особенность этой культуры в том, что в это время скотоводство (крупный рогатый скот, овцы, лошади; видимо, они в первую очередь использовались как тягловые животные, а также как источник мяса) и примитивное земледелие достигли значительного развития и стали полностью определять характер жизни андроновских племен.

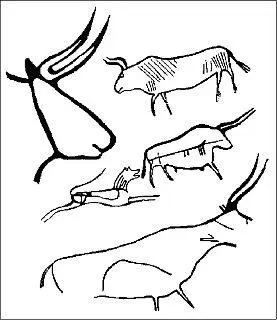

Изображение животных на плитах из могильника Окуневской культуры

Широко развивалось бронзолитейное дело. Ученые считают, что именно с этого времени началась широкая добыча из неглубоких шахт медных руд, которые затем переплавлялись в специальных примитивных печах. Металл плавился в тиглях и далее разливался в формы. После отливки следовала проковка рабочей части орудия, а лезвия затачивались. Известно, что наряду с медью андроновцы добывали и золото. Возможно, в андроновских поселках появились мастера по производству бронзовых изделий, для которых изготовление орудий было главным занятием в жизни, то есть, скорее всего, у андроновцев произошло общественное разделение труда.

Жизнь андроновских племен определялась, в первую очередь, заботой о стадах крупного рогатого скота. Для коров и быков нужны были удобные водопои, и у андроновцев появились постоянные жилища, расположенные вблизи воды. Да и заготовка кормов на зиму возможна при определенной степени оседлости. Так как их поля располагались в основном в долинах рек, на определенных местах, то и это способствовало установлению оседлого образа жизни. Зимой при морозах андроновцам приходилось забирать в свои жилища и домашних животных, которые до этого находились в специальных загонах.

В андроновском обществе усилилась роль мужчин, пастухов и воинов. Ученые считают, что именно с этого времени наступает эпоха патриархата, при котором стада оказываются во владении отдельных семей во главе с мужчиной, стремящимся передать свои богатства детям.

Установлено, что андроновцы были людьми европеоидного типа. Ученые предполагают, что андроновцы вытеснили местные племена и заняли их земли. Скорее всего, они пришли в Южную Сибирь из Казахстана и распространились по ней в ХVI—ХIV вв. до н. э.

Затем наступает время карасукской культуры, названной по месту раскопок в долине р. Карасук («Черная вода») — период расцвета в истории развития культур эпохи бронзы Южной Сибири, Казахстана и Монголии. Установлено, что карасукская культура сложилась на основе андроновской культуры. Но ее связи распространяются далеко на восток — в Забайкалье, Монголию, Западный Китай. Вместе с тем она оказала сильное влияние на культуры соседних племен лесостепи и леса.

Оседлые пастушеско-земледельческие племена этого региона перешли к полукочевому образу жизни. Цикл их хозяйственной деятельности был следующий: весной, после посева зерновых, они перемещались со стадами скота на летние пастбища, а осенью возвращались обратно для сбора урожая и на зимовку. Таким образом, зимние поселения устраивались в районе зимних пастбищ, а летние — в районе летних.

Племена карасукской культуры начали использовать лошадь для верховой езды. В могильниках ученые нашли первые, еще примитивные узды с костяными псалиями, но без жестких удил. Человек стал наездником на коне, и это сразу создало возможности для большей подвижности воинских отрядов и всего племени в целом, особенно с учетом того, что как тягловое животное лошадь использовалась уже в андроновское время. Так что появились все предпосылки для обеспечения «переселения народов», массового перемещения племен и целых племенных союзов на значительные расстояния к новым местам проживания. Однако пока карасукцы имели постоянные поселения, в которых они жили, по мнению ученых, только зимой.

Карасукская культура характеризуется высоким уровнем мастерства литейщиков. По всему региону распространения племен этой культуры известны многочисленные древние медные рудники. Особенное мастерство карасукские мастера проявляли при изготовлении художественных изделий. Мастера научились использовать двухстворчатые литейные формы, сделанные из камня или глины. Широко распространилось фигурное литье в сложных формах. Проведенные анализы показали, что карасукские литейщики использовали при отливке бронзовых изделий специальные присадки — мышьяк или олово, но изготавливались литые вещи и из чистой меди.

История сибирских скифов

В степях Восточной Европы и Азии в VIII–VII вв. до н. э. совершился переход пастушеско-земледельческих племен, проживавших там, к кочевому скотоводству. Этот переход оказал существенное влияние на ход мировой истории, он привел к образованию новых племенных союзов и к развитию новых очень своеобразных культур. Но у всех племен этой степной зоны Евразии возникли в общих чертах сходные, родственные культуры, которые получили название скифского, скифо-сарматского или скифо-сибирского типов.

Определенная изоляция степей Среднего Енисея, вызванная наличием на их периферии горных хребтов и непроходимых лесов, привела к тому, что карасукские племена не перешли к кочевому образу жизни. Но развитие культуры этих племен привело к тому, что в Минусинской и Чулымо-Енисейской степных котловинах сформировалась новая своеобразная культура, известная под именем тагарской. Так ее назвали по Тагарскому острову, находившемуся возле Минусинска, а теперь ставшего частью города, где в конце ХIII в. археологами-любителями А.В. Адриановым, Д.А. Клеменцем и И.П. Кузнецовым-Красноярским, первыми начавшими систематические научные раскопки в Минусинской котловине, было раскопано более 30 могил того времени.

В степях Среднего Енисея находится множество тагарских курганов. В научных целях в России первым был раскопан именно курган тагарской культуры в районе острога Абаканского, расположенного в 60 верстах от устья Абакана на правом берегу Енисея. Это сделал в январе 1722 г. ученый Д.Г. Мессершмидт, посланный Петром I в Сибирь для научных исследований. С тех пор 6 января 1722 г. — день первой раскопки кургана — принято считать началом сибирской археологии. Как потом объясняли участники раскопок: «заставил же доктор копать здесь потому, что хотел узнать, каким образом эти язычники в старину устраивали свои могилы. С этой целью он набросал также небольшой эскиз могилы» (54, с.12, 13).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![С Вердеревская - История покорения Сибири и присоединения к России Амурской области и среднеазиатских владений [Совр. орф.]](/books/1070429/s-verderevskaya-istoriya-pokoreniya-sibiri-i-prisoedi.webp)