Михаил Ципоруха - Покорение Сибири. От Ермака до Беринга

- Название:Покорение Сибири. От Ермака до Беринга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательский дом «Вече»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-0161-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ципоруха - Покорение Сибири. От Ермака до Беринга краткое содержание

Книга М.И.Ципорухи посвящена освоению русскими людьми сибирских и дальневосточных земель, постепенному вхождению их в состав Российского государства. В доступной и увлекательной форме автор рассказывает о древних государствах на территории Сибири, о процессах этногенеза, об археологических открытиях отечественных ученых.

Основное внимание уделено деяниям русских землепроходцев и мореплавателей, прежде всего, в последней трети XVI и первой половине XVII в. однако путешествия и экспедиции рассмотрены вплоть до конца XVIII в.

Нынешние Сибирь и Дальний Восток занимают более трех четвертей территории современной России. Бескрайние просторы Сибири таят в своих недрах колоссальные запасы нефти, газа, угля, золота, алмазов, железа, цветных и редких металлов. Без Сибири не было бы России как великой державы — такова главная мысль данного исследования.

Покорение Сибири. От Ермака до Беринга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Значительно позднее ученые установили, что тагарская культура существовала с VII по I в. до н. э., пройдя в своем развитии несколько этапов, продолжительностью каждый до 200 лет. Во II–I в. до н. э. у племен тагарской культуры явно прослеживается выделение племенной знати, так как ученые столкнулись с двумя типами погребений: в общих могильниках и в индивидуальных, расположенных в насыпных курганах. В это время при погребенных уже не находят бронзовых орудий. В захоронениях ученые обнаружили железные ножи, кинжалы, тесла и др. Начинался железный век.

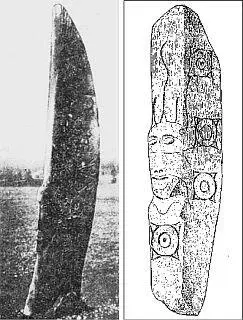

Каменное изваяние из Минусинской степи

«Ширинская баба» из Абаканского музея

Видимо, племенная знать при захоронении подвергалась мумифицированию, в связи с чем делалась трепанация для удаления мозга из черепной коробки. Появился обычай удалять мягкие покровы лица, обмазывать череп глиной и покрывать лицо умершего гипсовой маской, расписанной красками, которая довольно реально передавала черты лица умершего. В последующие века этот обычай получил на Енисее широкое распространение.

Несмотря на некоторую изоляцию племен тагарской культуры из-за наличия естественных преград по периферии региона, ученые все же обратили внимание на то, что контакты с другими степными племенами у них были, что, безусловно, объясняет развитие культур тагарцев и других степняков по сходным путям.

Ярким проявлением такого сходства явилось сходство оружия тагарцев (кинжалы, стрелы и чеканы) и форм их конской сбруи не только с оружием и конской сбруей соседних племен Тывы (Тувы) и Алтая, но и скифских племен Восточной Европы. Особенно ярко это сходство проявилось в художественном творчестве, в так называемом «скифо-сибирском зверином стиле», о котором подробнее скажем далее. Академик А. П. Окладников предполагает, что тагарцы говорили на восточно-иранском языке. Об этом свидетельствует, по его мнению, ряд названий рек в этом регионе, хотя бы название реки Обь, что у таджиков означает «вода» (11, с.83).

Теперь остановимся на истории племен скифской культуры на Алтае и в Тыве, где расцвет культуры скифского времени приходится, по классификации ученика С. А. Теплоухова видного историка М. П. Грязнова на период V–III вв. до н. э., который назван Пазырыкским этапом развития. Такое название это время получило по месту раскопок на Алтае больших курганов в долине Пазырыка. Эти, а также проведенные в Тыве раскопки неразграбленных и не поврежденных ранее могильников сыграли важнейшую роль в изучении культуры скифского времени.

Выдающуюся роль в изучении древних культур Южной Сибири сыграла одна из самых крупных в СССР экспедиций такого рода Красноярская экспедиция Ленинградского отделения Института археологии Академии наук СССР, которой в течение ряда лет руководил профессор М. П. Грязнов. Сотрудники этой экспедиции в 60—70-е гг. ХХв. проделали огромную работу по изучению древних курганов Южной Сибири.

Исключительно важно и то, что при раскопках древних могильников на Алтае и в Тыве выяснилась высокая степень сохранности предметов из дерева, кожи, войлока, тканей благодаря наличию подкурганной мерзлоты, позволившей полностью сохранить древние могилы.

Радиоуглеродные анализы дерева из пазырыкских курганов дали датировку захоронений 2240 + 50 и 2350 + 140 лет. Ясно, что это именно могильники племен скифской культуры, которые заселяли в те времена Алтай, Тыву и ряд областей Центральной Азии и Восточного Казахстана.

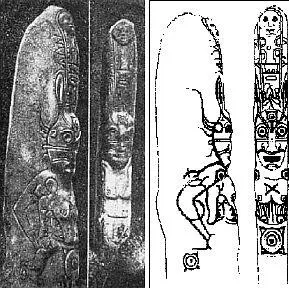

Деревянные фигуры оленей из погребения скифского времени на Алтае

Основным занятием этих племен было кочевое скотоводство. Племена скифской культуры Алтая и Тывы разводили мясных курдючных овец. Из шерсти овец изготавливали ткани, валяли кошмы. Помимо овец разводили молочный скот и лошадей. Можно считать, что земледелие у них было побочным занятием. Историк А. Д. Ткач подтверждает важную роль охоты в жизни пазырыкских племен. В раскопанных курганах были найдены охотничьи амулеты: клыки медведя, кабана, кабарги, марала и изображения зверей. Отсюда делается вывод, что племена скифского времени в этом регионе охотились на горного козла, горного барана, марала, лося, антилопу, кабана и хищников (8, с.228).

Эти племена проживали в войлочных юртах, правда у них существовали и бревенчатые рубленые дома. Ясно, что пазырыкцы были хорошими наездниками, пользовались они и повозками для перевозки грузов.

Во главе объединений этих племен стояли могущественные вожди, которых хоронили в высоких курганах. Сооружение таких грандиозных усыпальниц производилось с огромной затратой труда и времени. Меньшие по размеру курганы воздвигались для захоронения представителей племенной знати.

Жизнь племен скифской культуры проходила в непрерывных войнах между отдельными племенами и племенными союзами, в первую очередь за выгодные пастбища, за овладение главным богатством— стадами скота. В ходе таких столкновений конных отрядов победители захватывали чужие земли. Любопытно, что при этом они в первую очередь разрывали усыпальницы вождей племенных объединений и родовой знати. Такое осквернение могил считалось у них, видимо, тягчайшим оскорблением и способом мести.

Тела умерших вождей скифы бальзамировали. В усыпальницы клали и тела умерщвленных при захоронении приближенных вождя, наложниц или младших жен. Тела погребенных часто помещали в колоды — деревянные саркофаги, выдолбленные из стволов сибирских лиственниц.

В захоронениях вождей и знати ученые нашли останки лошадей, причем в зависимости от знатности покойника в кургане хоронили от двух до 10–14 коней. А в большом каменном кургане у поселка Аржан в Тыве, где в центральной камере были похоронены, видимо, вождь племенного объединения с женой, ученые обнаружили останки не менее 160 верховых коней разной масти в богатом убранстве: с бронзовыми удилами, золотыми налобными бляшками, цветными камнями, подвесками из клыков кабана. Хвосты коней опоясаны золотыми полосками. Особенно богато были убраны те кони, которых положили рядом с останками вождя (54, с.82).

Любопытно, что у скифов Алтая и Тывы были лошади местной породы — низкорослые и выносливые, а также кони, явно завезенные скорее всего из Средней Азии, — высокие, стройные, быстроногие скакуны.

Основным оружием племен Алтая и Тывы скифского времени были лук со стрелами, кинжал и чекан, или клевец. Наконечники стрел, кинжалы отливали из бронзы, а носили их у пояса в деревянных составных ножнах, крытых кожей и часто украшенных аппликацией. Воины, видимо, отлично владели массивными бронзовыми чеканами, насаженными на деревянные рукоятки длиной до 70 см, второй конец которых вдевался в бронзовый остроконечник — вток. Чекан, одно из самых смертоносных по тем временам рубящее и колющее оружие, носили также у пояса, обычно прикрыв его кожаным футляром. Воины имели щиты, изготовленные из деревянных планок, скрепленных полосками кожи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![С Вердеревская - История покорения Сибири и присоединения к России Амурской области и среднеазиатских владений [Совр. орф.]](/books/1070429/s-verderevskaya-istoriya-pokoreniya-sibiri-i-prisoedi.webp)