Томас Кендрик - Друиды

- Название:Друиды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство „Евразия“»

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-8071-0241-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Томас Кендрик - Друиды краткое содержание

Книга сэра Томаса Даунинга Кендрика посвящена жрецам древних кельтов — друидам. Автор рассматривает историю и истоки формирования популярных представлений об этом кельтском жречестве и показывает их расхождение с той реальной картиной, которая складывается при изучении письменных памятников и археологических свидетельств, обычно соотносимых с друидами. Как демонстрирует автор, вряд ли можно доверять утверждениям некоторых особенно пылких приверженцев друидизма, приписывающих, например, друидам честь создания Стоунхенджа и выдающих свои домыслы за исторические и проверенные сведения. Книга богата фактическим материалом, подкрепляющим основные выводы и положения автора.

Друиды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

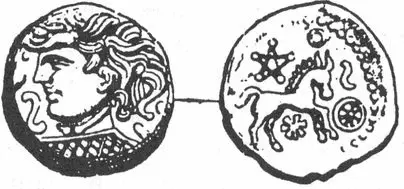

Рис. 17. Монета свессионов, на реверсе изображена пентаграмма

Поэтому мы не располагаем достоверными свидетельствами о каких-либо связях между пифагорейцами и кельтами, и если все-таки, несмотря на это, мы будем упорно верить в существование между ними прямых контактов, аргументировать эту точку зрения мы сможем лишь путем следующих рассуждений: как мы видели, греки вели чрезвычайно активную колонизаторскую деятельность, благодаря которой, в принципе, стал возможным обмен философскими идеями; а так как греческие города в Италии были оплотом пифагорейцев, у этого течения были все условия для пропагандирования своей философской системы в Галлии [118].

Впрочем, возможность пифагорейского влияния в Галлии ставится под сомнение двумя существенными обстоятельствами. Во-первых, я очень сомневаюсь в том, что пифагорейство когда-либо вообще выходило за пределы круга образованных греков, так как это учение носит, в сущности, эзотерический и избирательный характер, и посвящались в него лишь очень немногие особо привилегированные личности; иными словами, мне не кажется, что такая религиозная система навязывала себя варварам. Более того, она недолго просуществовала в качестве действующего культа; она возникла в VI в. до н. э., достигла наивысшего расцвета в Великой Греции в V в. и затем подверглась гонениям. В результате этих гонений она ненадолго вошла в моду в самой Элладе, но к середине IV в. полностью исчезла.

Можно сделать еще два важных замечания. Во-первых, предполагаемые точки схождения между друидизмом и пифагорейством далеко не столь примечательны, чтобы служить основанием для утверждения их близкого родства; и, во-вторых, в обоих случаях развитие систем можно объяснить, исходя из их внутренней логики, не прибегая к заимствованиям.

В свидетельстве Валерия Максима бросается в глаза то обстоятельство, что описываемый им галльский обычай выплаты долга после смерти на самом деле не согласуется с пифагорейской доктриной. Расхождения во взглядах на бессмертие души также подчеркивает Помпоний Мела, рассказывающий, что галлы сжигали или погребали своих мертвецов с теми вещами, которыми те обычно пользовались при жизни, а иногда живые даже хотели покончить с собой, чтобы вступить в новую жизнь вместе с умершим. Судя по этим замечаниям, галлы никоим образом не исповедовали учение Пифагора, согласно которому использование личных вещей или проведение отложенных сделок после смерти невозможно. Очевидно, они не верили в немедленное переселение души в тело животного или человека, но скорее в сохранение личности умершего в узнаваемой форме, по-видимому, сначала в могиле или у нее, а затем в другой области [119]. Более того, насколько мы можем судить, в вере кельтов отсутствовало представление о справедливости, так как, по-видимому, они не проводили никаких различий между судьбами плохих и хороших людей и поэтому не верили в искупление грехов путем последовательной смены смертных форм, которая составляет сущность пифагорейства. В действительности друидические воззрения в том виде, в котором они нам известны, были обобщены Луканом: «Тот же дух управляет телом и в мире ином, и… смерть посредине лежит продолжительной жизни».

Учение о переселении душ, конечно же, не было придумано Пифагором; тем не менее у нас нет никаких оснований полагать, что он основывал свою доктрину на верованиях галлов. Долгое время считалось, что он многое позаимствовал у египтян, однако, скорее всего, справедливой следует признать точку зрения, согласно которой пифагорейство восходит к орфической религии [120], которая возникла в полуварварских пограничных районах Фракии. Таким образом, весьма вероятно, что в основании как друидизма, так и пифагорейства лежат простейшие варварские верования, однако это никоим образом не означает, что между обеими системами существовали какие-либо связи.

Это наблюдение интересно тем, что оно показывает все маловероятие представлений, будто бы друидизм заимствовал что-либо у пифагорейства, не говоря уже о совершенной невероятности того, что кельты могли принять столь радикальные воззрения от чужаков. Ибо в действительности их учение о бессмертии и переселении душ просто выражало широко распространенное у варварских племен верование, хорошо знакомое любому этнографу. Поэтому нет никакой необходимости стремиться во что бы то ни стало связать религию кельтов с греческим влиянием. Даже такие первобытные племена, как аборигены Центральной Австралии, верят, что человеческая личность продолжает существовать после смерти в виде духа, который может вновь родиться в этом мире. Множество сходных представлений засвидетельствовано и у других первобытных сообществ [121]. Возможно, наиболее близкую параллель друидизму в этом отношении составляет вера племен мандинка в Западной Африке, которые придерживаются представления, что у каждого человека есть душа ( niama ) или движущая сила, которая после смерти может избрать местом своего пребывания любой объект: мертвое тело, дом, священный предмет или тело живого существа [122].

Поэтому мы можем сделать вывод, что отождествление друидизма и пифагорейства, к которому склонялись римляне, вряд ли можно подкрепить сколь-нибудь серьезной аргументацией, и в действительности смешение обоих этих учений следует объяснять непривычностью и странностью, которой обладала доктрина о переселении душ в глазах римлян. Подобная теория бессмертия не могла не привлечь особого внимания со стороны народа, имевшего довольно мрачное представление о загробном мире, и потому римляне без колебаний могли поставить знак равенства между любыми известными им двумя религиозными системами, в которых присутствовала эта доктрина. Как мне кажется, мы вполне можем удовлетвориться заключением, что друидическое учение о перерождении душ являлось частью естественной религии первобытного общества и никак не было связано с греческим влиянием.

Теперь мы попытаемся сформулировать основные положения истинных воззрений друидов на этот вопрос и для этого прежде всего по возможности рассмотрим дополнительные источники информации, оставив в стороне античных авторов. Если их утверждения, будто уверенность в бессмертии, в каких бы словах она ни выражалась, была достаточно сильной для того, чтобы лишить смерть ее устрашающей силы в глазах простого народа, то мы с полным правом можем обратиться к поздним кельтским легендам и попытаться обнаружить в них пережитки подлинной формы этих верований вне зависимости от того, представляли они собой настоящее учение о переселении душ или какую-то другую доктрину.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: