Игорь Осовин - Схватка за Антарктиду. Книга 1

- Название:Схватка за Антарктиду. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Осовин - Схватка за Антарктиду. Книга 1 краткое содержание

Схватка за Антарктиду. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Главным физиком, который принимал участие в японском атомном проекте, был Йосио Нисина (Yoshio Nishina, 1890-1951), который сегодня считается отцом-основателем современной японской физики. В 1918 году он окончил Токийский университет. На протяжении нескольких лет работал в ведущих научных центрах и университетах Европы - лаборатории в Кавендише, университете имени Георга Августа в Гёттингене и Копенгагенском университете. Именно в Копенгагене он в ходе осуществления совместных научных работ познакомился с Нильсом Бором, отношения с которым переросли в дружбу. В 1945 году именно Нисина возглавил группу японских специалистов, которая обследовала Хиросиму после американской атомной бомбардировки города.

Официально считается, что Япония, и в самом деле, пыталась создать собственную атомную бомбу, однако в стране восходящего солнца для осуществления этой масштабной и амбициозной программы не хватило ни ума, ни ресурсов. Что касается научных талантов, то это - явное приуменьшение. Тот же Нисина был японским первопроходцем в области изучения космических лучей, уже в 1930-х годах он получил изотоп урана-237 и начал работу над созданием циклотрона. Причём, по мнению Роберта Уилкокса, в 1945 году в Японии работало не менее пяти циклотронов.

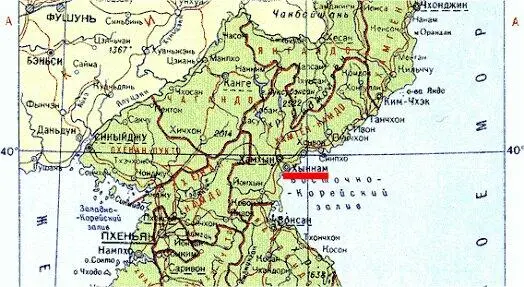

Что касается ресурсов, то их и в самом деле не хватало. Однако известно, что промышленный комплекс Хыннаме находился неподалёку от залежей урановой руды и являлся в своё время крупнейшим промышленным центром во всей Азии. Причём, практически, до конца войны он оставался не известным для разведки союзников и не включался, согласно обнаруженным Робертом Уилкоксом данным, в список объектов для нанесения бомбовых ударов.

Комплекс в Хыннаме, как следует из архивных материалов, был тесно связан с именем японского промышленника Дзюна Ногучи, который ещё в 1926 году заключил сделку с японской армией: именно с тех пор его промышленная империя под Хыннамом росла, как на дрожжах.

Что же представлял собой комплекс в Хыннаме? По сути, это была сеть заводов в районе рек Ялуцзян (Амноккан), Чосин (Чанчжин) и Фусен. Две последних реки были перекрыты плотинами, для того чтобы мощные гидроэлектростанции вырабатывали огромное количество электроэнергии, необходимое для работы секретных заводов. В целом, согласно данным Роберта Уилкокса, три реки поставляли более 1 миллиона киловатт электроэнергии. Это было очень много, если учитывать в качестве сравнения тот факт, что во всей Японии тогда вырабатывалось порядка 3 миллионов киловатт электроэнергии. И это очень похоже на аналогичный германский комплекс концерна «I.G. Farben AG» в Освенциме, о котором было рассказано в седьмой части «Схватки за Антарктиду».

Изучая документы в Национальном архиве США, Роберт Уилкокс нашёл текст донесения из штаба американской армии в Южной Корее, датированный 21 мая 1946 года. В нём, в частности, говорилось: «Особый интерес имеют последние донесения касательно засекреченной научно-исследовательской лаборатории, устроенной японцами в Хыннаме. Все данные указывают на то, что в ней проводились исследования в области атомной энергии.

Двумя ведущими специалистами были Рикидзо Такахаси и Тадасиро Вакабаяси. Нынешнее местонахождение этих двух учёных неизвестно, поскольку прошлой осенью они были взяты в плен русскими. Однако есть данные, что непосредственно перед этим им удалось сжечь все документы и уничтожить лабораторное оборудование. В некоторых донесениях утверждается, что русские смогли забрать часть оборудования.

Новые данные позволяют утверждать, что в Японии проводились эксперименты по применению атомной энергии, а завод в Хыннаме был создан для практического применения атомной энергии в военных целях, в частности, для создания бомбы. Эта часть комплекса постоянно находилась под надёжной охраной. Все донесения, полученные независимо друг от друга, по содержанию поразительно совпадают. К этой информации следует отнестись очень серьёзно».

Говоря о том, на каком же методе обогащения изотопов остановились в своих разработках японские учёные, Роберт Уилкокс, а за ним и Джозеф Фаррелл, приходят к выводу, что, скорее всего, японская атомная программа шла параллельно германской по двум направлениям.

Кратчайший путь к созданию урановой атомной бомбы лежал через постройку сверхцентрифуги. Теоретические познания в этой области у японских учёных были - выше уже говорилось, что отец современной японской физики Йосио Нисина ещё в 1930-х годах приступил к работе по созданию циклотрона. Но у японцев, обладавших достаточным фундаментом теоретических знаний, отсутствовал практический опыт, который имелся в III Рейхе. Поэтому, полагает Джозеф Фаррелл, если японцам, и в самом деле, удалось разработать и построить успешно работающую сверхцентрифугу, то, скорее всего, на определённом этапе здесь не обошлось без содействия немцев.

Судя по всему, не обошлось без технического участия германских специалистов и в разработке в Японии другого, более дешёвого метода (газовой диффузии), который, несомненно, также являлся изобретением III Рейха. Роберт Уилкокс этот метод описывает следующим образом: «Группа Нисины, в конце концов, остановилась на процессе, который называется тепловой диффузией. Это был один из самых первых предложенных методов разделения изотопов. Однако до того, как его в 1938 году не усовершенствовали два германских учёных, Клаус Клузиус и Герхард Диккель, он не имел практического применения.

Принцип тепловой диффузии основан на том, что лёгкий газ движется в сторону источника тепла. Клузиус и Диккель соорудили простое устройство, основу которого составляли две металлические трубки, одна вставленная в другую. Внутренняя трубка нагревалась, наружная охлаждалась. При включении аппарата более лёгкий U-235 устремлялся к нагретой стенке, а U-238 смещался к холодной. Конвекционные потоки, порождённые этим движением, направляли U-235 вверх, а U-238 - вниз.

Через определённое время U-235 вверху собирался, а в устройство закачивался новый газ. Это был простой и быстрый способ получить относительно высокую концентрацию U-235».

Учитывая факт тесного военного и технического сотрудничества Германии и Японии, несложно понять, что японцам было известно об успешном испытании германской атомной бомбы в октябре 1944 года на острове Рюген. Японцы, конечно же, понимали, что в рамках «Манхэттенского проекта» американцам не удастся быстро, за весьма ограниченный промежуток времени, создать необходимое количество атомных бомб. Но в мае-июле 1945 года им было сложно оценить, сколько германских бомб было захвачено после крушения III Рейха войсками США. А после провала миссии подводной лодки «U-234» японцам стало понятно, что в руки «Манхэттенского проекта» попало не только значительное количество обогащённого урана, но и взрыватели Хайнца Шлике (вместе с самим инженером Шлике).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: