Кэтрин Людвиг Янсен - Мария Магдалина

- Название:Мария Магдалина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Вече, 2007.— 512 с. : ил.

- Год:2007

- ISBN:978-5-9533-1942-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кэтрин Людвиг Янсен - Мария Магдалина краткое содержание

Автор исследует происхождение и становление культа Марии Магдалины, рассматривая как средневековые проповеди, так и реакцию тех, кто слушал их из уст монахов нищенствующих орденов. В более широком смысле книга представляет собой исследование религиозной средневековой культуры, где на примере образа известной святой открывается богатый символический мир позднего Средневековья. Автор пытается объяснить, почему в этот период Мария Магдалина стала — после Девы Марии — самой почитаемой святой, а также раскрывает всю палитру социальных значений образа равноапостольной святой Марии Магдалины.

Печатается с разрешения Литературного агентства «Синопсис»© ООО «Издательский дом «Вече», 2007

Мария Магдалина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

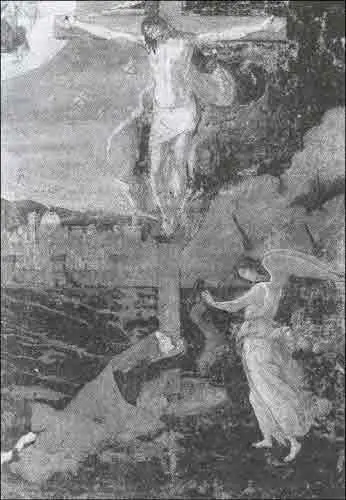

Этот интересный повествовательный прием кажется совершенно лишним, если забыть о той роли, какую играли исповедники в духовной истории женщин. По большому счету она сводилась к документальному фиксированию и подтверждению подлинности женского мистического опыта. По-моему, именно в таком качестве и выступает в данном повествовании наш излишне любопытный священник. Его «пасторский взгляд» призван подтвердить подлинность мистического опыта Марии Магдалины, о присутствии и видениях которой он сообщает святому Максимину. Его фигура неизменно появляется во всех описаниях и изображениях этой сцены, как, например, во фресковом цикле церкви Святого Доминика в Сполето (рис. 20). Какие бы видения ни пережили convertite монастыря Святой Елизаветы, только священники своей властью могли придать им законную силу.

Последная сцена пределлы — это причастие Марии Магдалины. В следующей главе мы рассмотрим связь покаяния с причастием; сейчас же будет довольно указать на то, что convertite могли по совету и согласию их исповедников принимать участие в таинстве евхаристии [519]. Женщины могли быть духовидцами, пророчицами и святыми, но таинство причастия по-прежнему совершали мужчины. Главный символ христианской литургии обретал законную силу только в том случае, если его отправляли мужчины. Изображения на пределле напоминали монахиням монастыря Святой Елизаветы о том, что заключительный акт литургии влечет за собой подчинение мужской власти. Изображение смиренной и почтительной Марии Магдалины, принимающей причастие из рук епископа-священника, указывает женщинам, которых посещают видения, на их подчиненную роль.

Историки искусств давно обсуждают вопрос, является ли этот алтарный образ Pala delle Convertite или нет, ведь его описание не сохранилось, да и самой святой Елизаветы нет среди его персонажей [520]. Впрочем, стоит вспомнить, что указанный женский монастырь был назван в честь Святой Елизаветы лишь потому, что некогда на этом месте находилась больница Святой Елизаветы Венгерской, и эти доводы утрачивают большую часть своей силы [521]. А если мы, кроме того, примем во внимание то, что на гербе монастыря изображен алавастровый сосуд, на котором начертано слово «convertite», нам придется признать, что его настоящей покровительницей была Мария Магдалина [522], если не по имени, то по духу. Раскаявшаяся проститутка, в биографии которой было немало кризисных моментов, требующих вмешательства мужчин-священников, которым она беспрекословно подчинялась. Это было для convertite монастыря Святой Елизаветы как нормой жизни, так и предметом созерцания [523].

В главах настоящего раздела говорилось о том, что проповедники и ревнители нравственности выдумали женщину по имени Мария Магдалина с целью проповедовать о пороках: тщеславии, luxuria , проституции и женских слабостях. Кроме того, здесь говорилось о том, что благотворительные учреждения — убежища для вступивших на праведный путь проституток, — целью которых являлось исправление общества, служили также инструментом общественного контроля — особенно над беспорядочной и бурной половой жизнью женщин.

Проповедники времен позднего Средневековья и их аудитория верили в то, что два родственных порока — тщеславие и luxuria , а также их ужасные последствия способны разрушить нравственную основу общества. Данте, последователь доминиканского учителя Ремиджио де Джиролами, вторит хору проповедников в своей «Божественной комедии », когда Каччагвида оплакивает утраченную Флоренцией невинность:

Не знала ни цепочек, ни корон,

Ни юбок с вышивкой, и поясочки

Не затмевали тех, кто обряжен.

Савонарола придерживался таких же взглядов на флорентийское общество; его проповеди о конце света убеждали в этом и других. Примерно в 1497 году один из его последователей заказал Боттичелли картину на эту же тему (рис. ЗЗ) [524]. На ней распростертая на земле Мария Магдалина обнимает крест; справа от нее стоит ангел, собирающийся сразить какое-то животное, которое он держит за хвост. На заднем плане, по левую сторону от Христа, видны страшное, угрожающе затянутое черной пеленой небо, дым и головни — символы неминуемой божьей кары. По правую сторону город Флоренция утопает в свете, исходящем от Бога-покровителя, сидящего наверху на троне. Исследователи сошлись в том, что распростертая Мария Магдалина символизирует Флоренцию, которую Пий II скорбно называл распутным городом [525]. Смысл картины ясен. Только через покаяние и отказ от тщеславия, luxuria и других своих пороков развратная Мария Магдалина — Флоренция может уберечь свою душу от вечных мук.

Картина Боттичелли дает надежду на спасение, как и проповеди Савонаролы. Ведь если мы в конце концов забудем о громких угрозах, кострах и пламенных речах, то увидим, что под громами и молниями сокрыто не что иное, как послание надежды и освобождения. Заключительные строки проповеди неизвестного автора, которую в Средние века приписывали святому Августину, содержат это послание. Они гласят: «И дабы никто не отчаивался, возьмите в качестве примера грешницу Марию, госпожу роскоши, мать тщеславия, сестру Марфы и Лазаря, которая заслужила впоследствии звания апостола апостолов» [526]. Разумеется, сначала следует покаяться, но в конце концов спасение придет. Близкие темы покаяния и спасения являются предметом следующей главы.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПОКАЙТЕСЬ!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ОБРАЗЕЦ ИСКРЕННЕГО РАСКАЯНИЯ

Исторический фон

В ноябре 1215 года Папа Иннокентий III собрал на Четвертом Латеранском соборе трех патриархов, 412 епископов и более 800 приоров и аббатов. Среди прочих вопросов они пересмотрели богословскую доктрину искупления. В результате появился двадцать первый канон, omnis utriusque sexus. Он гласил: чтобы участвовать в таинстве святого причастия, каждый член Церкви — он или она — обязан один раз в год исповедоваться в своих грехах. Помимо этого, верующие должны были исполнять епитимью, налагаемую на них священником. Тех же, кто не выполнял данное требование, отлучали от Церкви и запрещали погребать по христианскому обряду [527].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: