Александр Больных - Дуэли авианосцев. Кульминация Второй мировой!

- Название:Дуэли авианосцев. Кульминация Второй мировой!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза: Эксмо

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-47226-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Больных - Дуэли авианосцев. Кульминация Второй мировой! краткое содержание

Полтысячи лет исход любой войны на море решало артиллерийское сражение — сначала парусных кораблей, затем броненосцев и, наконец, огромных линкоров. Но в годы Второй мировой в военно-морском деле произошел коренной переворот, настоящая революция, в результате которой бронированные исполины уступили первенство авианесущим кораблям. Когда в апреле 1945 года американским самолетам потребовалось всего полтора часа, чтобы пустить на дно самый большой линкор в мире, гордость японского флота «Ямато», даже скептикам стало окончательно ясно, что настала новая эра — отныне победа в морской войне зависит не от огня корабельной артиллерии, а от дуэлей авианосцев.

В этой книге ведущий историк флота дает глубокий анализ ВСЕХ авианосных сражений Второй мировой, ставших кульминацией войны на Тихом океане и превративших Его Величество Авианосец во Владыку морей.

Дуэли авианосцев. Кульминация Второй мировой! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

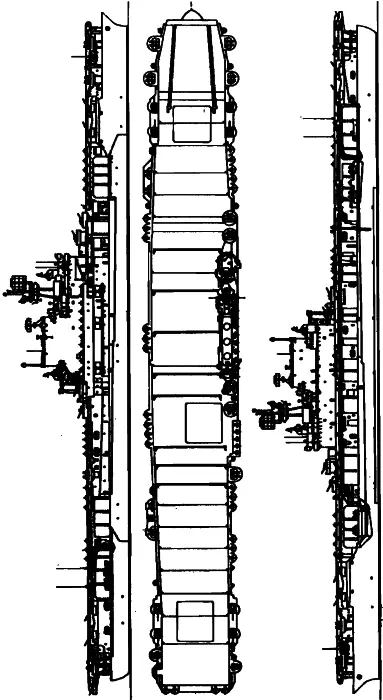

Как мы уже говорили, американцы пошли совершенно иным путем. Знаменитая троица авианосцев «Энтерпрайз» — «Йорктаун» — «Хорнет» была построена, исходя из совершенно иных принципов. Максимальная самолетовместимость и высокая скорость — вот на что делали ставку американские конструкторы. Когда в 1942 году адмирал Нимиц начал формировать оперативные соединения из авианосцев, крейсеров и эсминцев, исключив из них линкоры, это объявили следствием погрома в Пёрл-Харборе, но уж пару линкоров, чтобы включить в состав соединений, он наверняка мог найти. Скажем, линкор «Колорадо» вообще отсутствовал в Пёрл-Харборе 7 декабря, а повреждения, полученные «Пенсильванией», совсем не мешали ей участвовать в операциях. Однако еще в конце 1920-х годов во время маневров американские авианосцы действовали совершенно отдельно от тихоходных линкоров, и никто из американских адмиралов не собирался привязывать к ногам авианосцев пушечное ядро в виде старого линкора, хотя японцы долгое время ждали именно этого. Кстати, уже в то время американцы заложили основы будущих методов использования авианосцев, отрабатывая нанесение массированных ударов. Как писал адмирал Уайли: «Взлет 83 самолетов с палубы «Саратоги» навсегда останется в истории авиации как одно из знаменательных событий. Ни одна операция, проведенная когда-либо с плавучей авиабазы, не говорила так красноречиво в пользу авианосца, как составляющей части флота». Именно во время этих маневров впервые перед авианосцем была поставлена задача «уничтожить» авианосец условного противника и лишь после этого начинать охоту на линкоры».

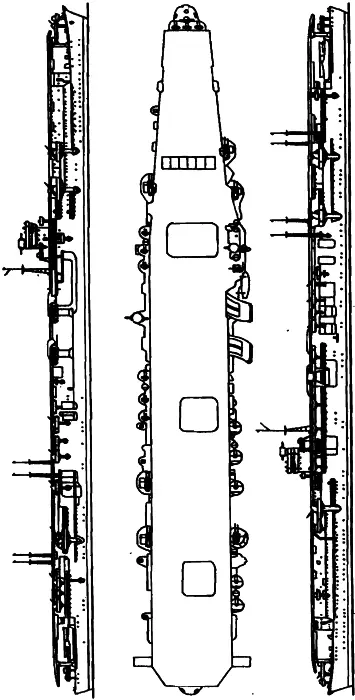

Путь развития японских авианосцев был гораздо более извилистым и причудливым, чем представляется на первый взгляд, все это в полной мере относится и к доктринам их использования. Нет ничего удивительного в том, что конструкция корабля в определенной степени зависит от предполагаемой тактики боя. Например, линейное расположение башен на артиллерийских кораблях было продиктовано канонами линейного боя. Однако японцы пошли дальше всех, когда приступили к созданию своего авианосного флота. Наверное, вы обратили внимание на более чем экстравагантное расположение островных надстроек на японских авианосцах? «Кага» и «Сорю» имели их на правом борту, как и в других флотах, зато «Акаги» и «Хирю» — на левом, что совершенно нетипично. Объяснение приводится логичное: японцы предполагали использовать свои авианосцы в компактном строю «коробочкой», когда все островные надстройки окажутся внутри строя, облегчая связь между кораблями, ведь в начале 1930-х годов они полагались исключительно на визуальные средства связи, не имея УКВ-станций. Логично. Но почему-то никто не обращает внимания на следствие из этого объяснения. А оно очень простое: японцы с самого начала предполагали использовать свои авианосцы совместно, большой группой. То есть заявления, будто отцом теории массированного использования авианосцев является Минору Гэнда, мы должны воспринимать как обычный журналистский пиар, не более того. Или кто-то будет всерьез утверждать, что свежеиспеченный выпускник академии, занимавшийся отработкой фигур высшего пилотажа и комплектованием знаменитого «цирка Гэнды», уже начал диктовать адмиралу Хираге принципы проектирования авианосцев? Или это сделал кто-то другой? Вообще-то, по не вполне достоверным сведениям, первым предложил использовать авианосцы группами адмирал Дзисабуро Одзава, который позднее вполне заслуженно считался самым лучшим командиром авианосных соединений.

Перед самым началом войны авианосцы «Акаги» и «Кага» прошли капитальную модернизацию. Они лишились своей самой экстравагантной черты — трех полетных палуб, но сохранили другую, типичную для 1920-х годов, но совершенно неуместную в конце 1930-х. Я говорю, разумеется, о батарее 203-мм орудий. Неужели японцы всерьез рассчитывали на участие авианосцев в артиллерийском бою? Тем более что калибр 203 мм всегда считался нацеленным на борьбу с крейсерами, а не на отражение атаки вражеских миноносцев. И если в годы юности авианосцев случайное столкновение с вражескими крейсерами вполне считалось допустимым, то теперь… Ладно, Герберт Уэллс в 1930 году в романе «Самовластье мистера Парэма», описывая Вторую мировую войну, поставил авианосцы в одну боевую линию с линкорами. Он там вообще много чего написал, например, изобразил эффектную сцену потопления «Теннеси» таранным ударом «Ройял Оука». Поэтому нужно снисходительно относиться к тому, что «огромный американский авианосец «Саратога» тоже был вовлечен в эту мрачную и зловещую пляску смерти; его восьмидюймовые орудия били по врагу так метко и неутомимо, что он единственный уцелел в этой схватке». Неужели японские адмиралы всерьез рассчитывали на что-то подобное, когда не только сохранили имевшиеся на авианосцах орудия батарейной палубы, но на «Каге» даже перенесли туда орудия из снятых башен?! И это при том, что орудия были расположены так низко, что их можно было использовать лишь в полный штиль.

До сих пор идут споры относительно того, когда же именно началась Вторая мировая война? Считать этим роковым днем 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу, или все-таки 7 июля 1937 года, когда вялотекущий японокитайский конфликт стремительно превратился в полномасштабную войну. Поэтому не вполне понятно, чьи же авианосцы первыми открыли боевые действия: английские или японские? Предположим, что все-таки японские, хотя они только поддерживали действия своей армии, зато английские сразу же попытались бороться с кораблями немецкого флота, что закончилось для них скверно — уже 17 сентября подводная лодка U-29 отправила на дно «Корейджес». Своего первого реального успеха авианосной авиации пришлось ждать довольно долго. Только 10 апреля 1940 года пикирующие бомбардировщики «Арк Ройяла» потопили немецкий легкий крейсер «Кенигсберг» в порту Бергена. Правда, юмор ситуации заключался в том, что сам авианосец в этой атаке не участвовал — его самолеты взлетели с берегового аэродрома.

Далее война в европейских водах продолжалась примерно так же. Редкие атаки британских «Суордфишей» проводились почти в полигонных условиях, так как ни Германия, ни Италия авианосцев не имели, а истребители с береговых баз регулярно опаздывали к месту событий. Именно старые «авоськи» своими торпедами остановили «Бисмарк», они же принесли адмиралу Каннингхэму блестящую победу при Матапане, то есть сработали именно так, как предусматривала английская доктрина. Но самым замечательным успехом британских авианосцев стала атака итальянского флота в Таранто, после которой английский флот захватил безоговорочное господство на Средиземном море. Впрочем, британские авианосцы оказывали самое серьезное влияние на ход военных действий не только в теплых водах Средиземноморья, но и в ледяной Арктике. Знаменитый немецкий линкор «Тирпиц» приковал к месту крупные силы британского флота, который был вынужден считаться с постоянной угрозой атаки северных конвоев. Но в таком же сложном положении оказались и немцы, ведь наличие авианосца в составе охранения конвоя могло стать смертным приговором «Тирпицу» точно так же, как это произошло с «Бисмарком».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: