Юрий Никитин - Полеты богов и людей

- Название:Полеты богов и людей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: Вече, 2008. — 352 с

- Год:2008

- ISBN:978-5-9533-1919-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Никитин - Полеты богов и людей краткое содержание

Что представляла собой доисторическая авиация и на каких летательных аппаратах совершали полеты боги и люди в древности? Что при этом испытывали пилоты? На эти неожиданные вопросы пытается дать ответ автор книги инженер-исследователь Ю. Ф. Никитин. Он изучает рельефы и рисунки на древних постройках и каменных стелах; письменные документы, содержащие, возможно… чертежи и описание воздушных судов, а также вещественные доказательства в виде археологических находок — остатков летательных аппаратов.

© Никитин Ю. Ф., 2008 © 000 «Издательский дом «Вече», 2008

Полеты богов и людей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

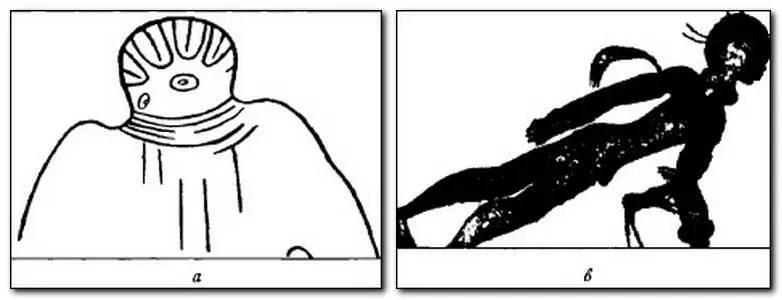

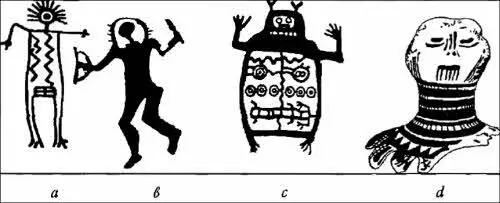

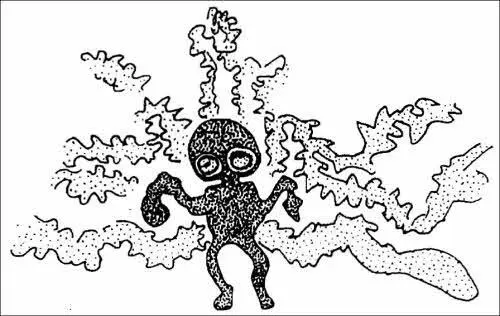

В книге В. Ланда и Н. Глазковой «Космические следы исчезнувших цивилизаций» за 1999 год о результатах исследования наскальной галереи археологами из Гейдельберга можно прочесть следующее: «Каракорум назван в священных книгах индусов, как «путь тяжких испытаний и дорога к новой жизни», а камни Каракорума названы живыми, «в них мудрость с затаенным предназначением»… рядом с гигантскими рисунками была обнаружена фигура «космонавта» в скафандре, такая же, как на фресках Тассилин в Африке. Но археологи окрестили этого «космонавта» скотоводом середины 3 тысячелетия до н. э.»/5/.

Нижеследующие рисунки № 1,2,3 и тексты к ним приводятся в основном по книге В. Ланда и Н. Глазковой. На них размещены некоторые древние рисунки и фрески, которые чаще других причисляют к артефактам космического порядка Современный взгляд на технику прошлого допускает, что в отдаленные от нас времена на земле уже были замечательные ремесленники и камнерезы. Признание уникальности их талантов и возвеличивает и в какой-то мере, на наш взгляд, приземляет возможные взлеты человеческого гения.

В 1956 году в горной местности пустыни Сахара в Африке на плато, именуемом «Тассилин-Ахаггар», французскими исследователями было найдено несколько тысяч фресок. Рисунки, а точнее целая картинная галерея, была выполнена белой глиной и охрой. Среди рисунков своей монументальностью выделялся почти восьмиметровый так называемый «Великий бог марсиан» из Джабера. На плато Тассилин есть и фигура размером 180 х 140 см, одетая в плотно облегающий костюм (рис. 1) со штырями «антенн» на шлеме своего «скафандра».

При описании облика этих загадочных персонажей, облаченных в необычные костюмы, используется авиакосмическая терминология: космонавт, астронавт, шлем, скафандр, антенны и др. Не углубляясь в недра антропологии, судя по внешним формам изображенных тел, в «авиакосмические» костюмы одеты человекоподобные существа. Современный скафандр — универсальное средство защиты летчика и космонавта от неблагоприятных по земным меркам условий при нахождении человека на больших высотах и в самом космосе. Форма и вид наружных устройств скафандра обусловлены внутренними причинно-следственными связями. Внешние схожести странного костюма и скафандра недостаточны для их идентификации. Появление авиационного скафандра было связано с завоеванием авиацией высоких скоростей, больших высот и сохранении при этом условий жизнеобеспечения человека.

Высотный авиационный скафандр стал предшественником космического скафандра. Авиационному скафандру предшествовали, а затем вошли в состав его аппаратуры: кислородный мундштук, кислородная маска, компенсирующий перегрузки костюм с гермошлемом и др. Концепция скафандров была, как известно, обоснована и реализована при обеспечении полетов на самолетах и стратостатах. Скафандр и его аппаратура для жизнеобеспечения потребностей человеческого организма в полете составляют систему под названием «человек-машина». Чтобы иметь в общих чертах суждение о правомерности использования авиакосмической терминологии применительно к древним артефактам, логично будет обратиться к истории земных высотных полетов.

От воздушных шаров к самолетам

Наряду со стремлением поднять в небо летательные аппараты тяжелее воздуха людей не оставляла мечта о свободном полете на аппаратах легче воздуха. Воздушное пространство — естественная среда обитания человека. Однако его организм приспособлен для жизни на сравнительно небольших высотах над уровнем моря. Атмосферный воздух, как известно, это смесь газов: азота (78,09 %), кислорода (20,95 %), аргона (0,93 %), углекислого газа (0,03 %). Других газов в атмосфере содержится менее 0,01 %. В ней также содержится водяной пар (от 0,05 до 4 %) и другие примеси, количество которых непостоянно. Физико-химические и физиолого-гигиенические характеристики воздуха стали известны не сразу. Пять тысячелетий назад индийские мудрецы Джабали, Бхадури и Пурандра провозгласили, что мир состоит из четырех элементов: воды, огня, воздуха и земли. Древнегреческий философ Анаксимен (VI век до н. э.) первоначалом считал воздух. Он бесконечен, вечен и подвижен: сгущаясь, он образует облака, затем воду и наконец твердые тела. Архимед из Сиракуз (287–212 гг. до н. э.) установил условия плавания тел в воде: «На всякое тело, погруженное в воду, действует выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу вытесненной им жидкости». Аристотель (384–322 гг. до н. э.) ввел понятие «атмосфера». В 1632 году Галилео Галилей, взвесив воздух, доказал, что он обладает массой. Он установил, что медный шар, если в него накачивать воздух, увеличивает свой вес. Галилей смело применил закон Архимеда о выталкивающей силе к воздуху/5/. В XVI веке летательную машину, способную подняться в небо в силу того, что она легче воздуха, придумал английский ученый А. Склигер. Оболочку шара он предложил изготавливать из тончайших золотых пластин и наполнять ее вместе с дымом от костра горячим воздухом/6/. В 1644 году французский ученый и философ Рене Декарт высказал предположение, что атмосферное давление с увеличением высоты уменьшается. В 1657 году немецкий физик Отто фон Герике определил плотность воздуха и создал первый водяной барометр для предсказания погоды. В 1662 году химик Роберт Бойль установил, что в разряженной атмосфере процессы дыхания и горения происходят значительно слабее/7/. В 1768 году шотландский ученый Д. Блэк пришел к выводу о возможности использования исследованных им свойств «горящего воздуха» (водорода), который оказался легче обычного воздуха, для создания аэростатической подъемной силы летательных аппаратов. В 1781 году английский физик и химик Г. Кавендиш определил состав воздуха, показав, что содержание в нем кислорода 20,84 % (фактически — 20,946 %)/ 8/.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: