Светлана Плетнева - Половцы

- Название:Половцы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-91678-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - Половцы краткое содержание

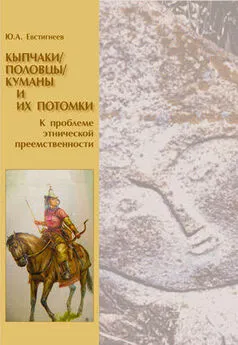

Книга доктора исторических наук, специалиста по истории кочевников Светланы Плетневой посвящена одному из самых крупных средневековых народов – половцам. Этот народ, живший на гигантских пространствах от Дуная до Иртыша, заставлял считаться с собой и Византию, и Русь, и сопредельные восточноевропейские страны, однако монгольское нашествие прекратило его самостоятельное существование. Половцы рассеялись по Балканам, Руси, Закавказью и Венгрии, основная же их масса влилась в население Золотой Орды, внеся вклад в формирование татар, киргизов, казахов, узбеков, башкир, крымских татар, некоторых других тюркоязычных народов. Светлана Плетнева рассматривает письменные и археологические источники, связанные с половцами, рассказывает об их мировоззрении и политической истории.

М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – П38 (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-069-7. Иллюстрации И.Тибиловой

Половцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«…Ce у тебе есть Итларевич, любо убий, любо дай нама, то есть ворог нама и Русьской земле», – говорили они (ПСРЛ, II, с. 219). Олег отказался выполнить требование двоюродных братьев. «…И бысть межи ими ненависть», - заключает летописец.

Вернувшиеся из далекого похода Боняк и Тугоркан узнали о «коварстве» Владимира и столкнулись с паникой, охватившей кочевья в связи с проникновением русских дружин в степи и захватом ими полона. Неудача в Византии не способствовала поднятию духа. Ханы встали перед необходимостью решительных действий, которые прежде всего должны были восстановить их пошатнувшийся престиж. Нужно было также показать своим сородичам, что их кровно касается смерть Китана и Итларя и что они намерены отомстить за нее. Началась настоящая война. В то лето половцы подошли к Юрьеву, все лето осаждали его, потом направились к Киеву, вернулись и дотла разорили и сожгли Юрьев. В апреле следующего года Боняк направил свой удар сначала на Поросье, прошел его огнем и мечом и бросился к Киеву. Города он не взял, но ограбил окрестности и сжег княжеский двор в Берестове. Одновременно с Боняком, но на левом берегу Днепра, начал действовать и Тугоркан: в мае окрестности Переяславля были разорены отрядом половцев под главенством Кури, в том же месяце, 31-го, подошел к Переяславлю и сам Тугоркан. Почти семь недель переяславцы выдерживали осаду. Только 19 июля Святополк и Владимир смогли поддержать оборону города, подойдя к нему с полками со стороны Днепра. Вторично за два года одержали победу русские под руководством князя Владимира.

«Побежени быша иноплеменьннице, и князь их Тугоръкан убьен быс и сын его, и инии князи мнози ту падоша» (ПСРЛ, II, с. 222). Интересно, что Святополк, несмотря на политическую (государственную) вражду к Тугоркану, счел своим долгом найти на поле сечи труп своего тестя и похоронить его «на могиле» поблизости от Берестова. Так несчастливо закончился для этого половецкого хана сепаратный (без поддержки Боняка) набег на русское княжество. В ответ на весть о смерти соратника и друга Боняк уже 20 июля, воспользовавшись тем, что Святополк с войсками под Переяславлем празднует победу, вновь обрушился на Киев. «…Мало в город не вогнаша половци», - записал летописец. Выдубецкий и Печерский монастыри были сожжены и ограблены, церкви разрушены. В огне этих пожаров закалилась сила Боняка и его воинов, разнеслась молва об этом грозном и удачливом военачальнике по всей южнорусской степи и, возможно, за ее пределами – в соседних со степью странах.

Многие годы «шелудивый хыщник» Боняк, неоднократно проклинаемый монахами-летописцами, грозил русскому пограничью. Где же находились кочевья орд, объединенных под его властью? Источники не дают возможности точно восстановить их местоположение. Можно только предполагать, что половцы, ходившие в Византию, кочевали в районах, находившихся ближе к Балканам, чем донецко-приазовские кочевья. Следовательно, это были, как уже говорилось, кочевья куманов – западной половецкой ветви. Это находит как будто подтверждение в одной из записей «Поучения Владимира Мономаха»: «…и на Бог идохом с Святополком на Боняка за Рось». Д. С. Лихачев полагает, что под «Богом» Мономах имел в виду реку Западный Буг (Лихачев, 1950, с. 448). Возможно, что это ошибка переписчиков рукописи. Фраза Мономаха дает довольно точные координаты расположения Боняковой орды (опять-таки примерно там, где кочевали печенеги орды Иртим). Характерно, что Боняк в конце XI в. направлял свои удары исключительно на правобережную линию обороны русских: на Поросье и далее – на Киев. Таким образом, от Днепра до Буга и даже Днестра тянулись земли орд, признававших, во всяком случае, военную власть Боняка. Однако если мы можем хотя бы приблизительно очертить «объединение Боняка», то о местопребывании орды или орд Тугоркана не сохранилось прямых данных. Единственное свидетельство в летописи о направлении похода Тугоркана помещено под 1095 г., когда этот хан подошел к Переяславлю, т.е. на левобережные русские земли. Это сообщение является косвенным подтверждением того, что Тугоркан кочевал в левобережье, так как в мае, когда он отправился в поход, переправа через Днепр, да еще и под «жестким контролем» русских полков, была невозможна. Интересно, что после смерти Тугоркана Боняк в начале XII в. тревожил набегами не только Поросье, но и Посульское пограничье (Лубны, Ромны, Вырь), а также заключил союз с донецкими половцами.

На протяжении всей своей долгой жизни враждебность Боняка по отношению к Руси была так сильна, что он почти не участвовал в междоусобных войнах русских князей, хотя они всегда были выгодны кочевникам. Только однажды, в начале своего политического пути, в 1097 г. он принял участие в русской смуте на стороне противников киевского князя Святополка, бывшего его лютым врагом. Посчитался он в этой междоусобице и с венграми за поражение на Дунае. Венгры были приглашены Святополком в качестве союзной конницы. В битве, которая произошла у Перемышля на реке Вягре, Боняк проявил себя как опытный полководец. Он разделил свое войско на три полка, каждый по сто воинов, и послал один из них во главе с Алтунопой на венгров. Полк Алтунопы осыпал венгров стрелами и начал поспешно отступать вдоль реки, заманивая за собой противника к засаде, в которой сидел Боняк с двумя полками. Венгры, увлекшись погоней, попали в окружение. Два дня гнали их и рубили саблями половцы. Разгром был полный (ПСРЛ, II, с. 246). Следует сказать, что никакой особенной выгоды от этой победы половцы не получили – это, как мы и предполагали, была продолжавшаяся месть Боняка за смерть своего друга – Тугоркана.

Борьба с половцами становилась с каждым годом все ожесточеннее. Внутренние экономические изменения, упорядочение мест кочевий, появление кое-где постоянных становищ (поселков) укрепляли силы половцев. С другой стороны, они становились доступнее для своих соседей-врагов. Каждый хан, даже каждый «кошевой» имел определенную территорию, на которой его можно было настигнуть, вежи и скот разграбить и увести в плен женщин и детей, т.е. ответить половцам ударом столь же болезненным, как и набеги половцев на русские земли. Очень выразительно о судьбе пленников написано в летописи: «…людие разделища и ведоша их у веже… Мучими зимою и оцепляемы у алчбе, и в жаже, и в беде побледневше лици и почерневше телесь, незнаемою страною, языком испаленом, нази ходяще и босы, ноги имуще избодены терньем» (ПСРЛ, II, с. 215-216).

Для того чтобы измученные люди не бежали, половцы калечили пленным мужчинам ноги: резали пятки и в рану засыпали «тернии» – чаще всего рубленый волос конских хвостов.

Несмотря на то что уже в 1097 г. умный и дальновидный Владимир Мономах, учитывая сложившуюся обстановку, предлагал русским князьям объединиться для борьбы с половецким бедствием, еще пять лет князья «утрясали отношения». Только в записи 1102 г. летописец наконец получил возможность зафиксировать, что «вложи бог мысль добру в русьские князи, умыслиша дерзнуть на половце, пойти в землю их». Весной 1103 г. состоялся знаменитый Долобьский съезд князей, на котором произошел хорошо известный спор. Святополк с дружиной считали, что воевать весной нельзя – смерды, мол, должны пахать и сеять, а Владимир ответил: «…оже начнеть смерд орати, и половчин приеха вдарить смерда стрелою, а кобылу его поиметь, а в село въехав поиметь жену его и дети и все именье возметь…» – и затем призвал воинов к походу (ПСРЛ, II, с. 252-253).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: