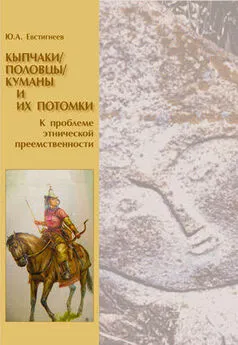

Светлана Плетнева - Половцы

- Название:Половцы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-91678-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - Половцы краткое содержание

Книга доктора исторических наук, специалиста по истории кочевников Светланы Плетневой посвящена одному из самых крупных средневековых народов – половцам. Этот народ, живший на гигантских пространствах от Дуная до Иртыша, заставлял считаться с собой и Византию, и Русь, и сопредельные восточноевропейские страны, однако монгольское нашествие прекратило его самостоятельное существование. Половцы рассеялись по Балканам, Руси, Закавказью и Венгрии, основная же их масса влилась в население Золотой Орды, внеся вклад в формирование татар, киргизов, казахов, узбеков, башкир, крымских татар, некоторых других тюркоязычных народов. Светлана Плетнева рассматривает письменные и археологические источники, связанные с половцами, рассказывает об их мировоззрении и политической истории.

М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – П38 (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-069-7. Иллюстрации И.Тибиловой

Половцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Несмотря на поражение и разгром объединенных половецких полков, русским князьям стало ясно, что на юго-востоке от Руси сложилось сильное и дееспособное объединение, представляющее для нее весьма существенную опасность. В 1109 г. в декабре Владимир послал в степь боярина Дмитра Иворовича с полком. Там «у Дона» удалось захватить 1000 веж (Доном, как мы увидим ниже, летописец постоянно именует Северский Донец).

Этот небольшой стремительный и успешный поход, скорее набег, был, видимо, своеобразной «разведкой боем».

Владимиру необходимо было выяснить свои возможности в борьбе с опасностью, нависшей над его Переяславским княжеством. Кроме того, была и вполне конкретная цель – оттеснить половецкие зимовища с земель, фактически вплотную подходивших к русской границе. Результат как будто был удовлетворительным, на следующий год весной Святополк, Владимир и Давыд решили закрепить свои успехи еще одним походом в степь, дошли до Воиня на Днепре и вернулись назад. Судя по направлению похода, русские князья намеревались идти на стоявших вежами в Среднем Приднепровье половцев. Очевидно, половцам удалось каким-то способом уклониться от столкновения и сделать невозможным углубление в степь русских полков. В том же году приднепровские половцы, собравшись с силами, также подвели свои войска к Воиню, но, как и русские, не решились идти дальше и повернули назад в южные кочевья.

Донецкие же половцы, пограбленные Дмитром Иворовичем, в отместку Владимиру отправились к Переяславлю, «повоевали» в его окрестностях, взяли много сел, уведя в свои вежи большой полон. Вот этот набег и заставил Владимира поторопиться с организацией серии походов, направленных на донецких половцев.

В 1111 г. [3] [3] Следует сказать, что здесь и далее при указании точных дат событий я даю их по Ипатьевской летописи без учета поправок на «ультра- мартовские», «сентябрьские» и «мартовские» годы (Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. М., 1963), поскольку читателям данной книги легче найти конкретную сноску в летописи под тем годом, который в ней указан. Принципиального значения для нашей темы исправления дат на несколько месяцев значения не имеют.

Владимир вновь на Долобьском съезде князей начал уговаривать весной идти на половцев. На этот раз в походе участвовали Святополк, Вячеслав, Давыд и Владимир с сыном. Направление этого похода очень подробно освещается летописью, указывается там и время похода: из Переяславля выступили на вторую неделю поста, т.е. 26 февраля, в воскресенье; через пять дней, в пятницу, были уже на границе «поля половецкого» – на реке Суле, затем в субботу подошли к Хоролу и здесь «пометоша сани»; значит, до 4 марта они шли по степи еще на санях, на Хороле их оставили и далее пошли к «Дону» – Северскому Донцу, последовательно пересекая Псел, Голтву, Ворсклу и еще «многие реки» (Кудряшов, 1948, с. 112-121). Следует помнить, что была ранняя весна и, возможно, реки еще не вскрылись. Этим объясняется стремительность марш-броска русских полков через пересеченное реками почти 500-километровое степное море. 19 марта, также в воскресенье, они подошли «к Донови». Здесь «оболичишася во броне и полки изрядиша и поидоша ко граду Шаруканю». Жители этого городка вышли навстречу русскому войску и приветствовали его подношением угощения рыбой и вином. Судя по тому, что Владимир приказал подходить к городку с пением молитв, встреча их была организована христианами. Факт этот представляет значительный интерес, поскольку свидетельствует о наличии в степях среди донских половцев населения, готового перейти на сторону Руси как по религиозным, так, возможно, и по политическим соображениям. Скорее всего это были асы-ясы-аланы, оставшиеся в степях после прихода сюда печенегов, а затем половцев, бывшие подданные хазарского кагана. Как и их сородичи – аланы, жившие в предгорьях Кавказа, – они, вероятно, в массе своей приняли христианство. Не подлежит сомнению, что христиане и земледельцы аланы с большой охотой перешли бы под власть русских князей.

Городок на берегу Донца (Дона) принадлежал, судя по названию, лично великому хану Шарукану, жители были обязаны выплачивать ему дань. Поблизости от Шарукана стоял еще один «город», т.е. небольшое укрепленьице – Сугров. Видимо, хозяином его был хан Сугр, попавший в 1107 г. в плен к русским. Поскольку городок, а значит, и кочевья Сугра находились в непосредственном соседстве к Шарукану (между городками всего один день пути, не более 40 км), можно предполагать их близкое родство (братья, отец и сын?).

Сугричи не встретили русских дарами, и поэтому городок был взят и сожжен. После этого русские полки, по словам летописца, ушли «с Дона» (вероятно, имеется в виду с берега Донца). Первая встреча с половцами произошла «на протоке Дегая» – видимо, на каком-то небольшом ручейке в бассейне Донца. Половцы были разбиты, отступили и вновь собрали силы. Через два дня на реке Сальнице половецкие полки снова преградили путь русским и «брань бысть люта», – писал летописец.

С большим трудом досталась русским победа. Взято было «полона много и скоты, и кони, и овце, и колодников много изоимаша рукама» (ПСРЛ, II, с. 268).

Следует сказать, что половцы через год (в 1113 г.) попытались взять реванш. В этом году умер Святополк, и половцы, учитывая некоторый разброд среди князей, стремившихся сесть на киевский стол, решили воспользоваться этим. Соединенными силами нескольких орд они подошли к русской границе – к городу Вырю. Однако Владимир Мономах, объединив полки своих сыновей и племянников и уговорив участвовать в контрударе Олега, повел их навстречу половцам, которые, узнав об этом, бежали, не приняв боя.

Несмотря на поспешное отступление половцев, самый факт нападения на пограничье всего по прошествии года после разгрома их у Сальницы показал, что военный потенциал половцев остался весьма значительным. Поэтому Владимир вновь начал готовиться к походу на восточное (донецкое) объединение.

В 1116 г. он послал своего сына Ярополка, а Давыд – сына Всеволода «на Дон». Молодые князья вновь на берегах Донца захватили городки Шарукан и Сугров, а также третий город – Балин. Кроме того, Ярополк взял там себе красавицу жену - дочь «ясского князя», что еще раз подтверждает заселенность городков ясским (аланским) населением. Интересно, что эта княгиня – Елена Яска – еще раз упоминается в летописи под 1145 г., когда она перехоранивала останки своего мужа Ярополка из церкви св. Андрея в церковь Анны.

Несмотря на то что исследователи походов Владимира Мономаха единодушно соглашаются с отождествлением летописного «Дона» с современным Северским Донцом (Кудряшов, 1948, с. 112-118), «половецкие города» на этой реке размещаются ими по-разному. Так, К. В. Кудряшов помещал их на правом берегу Донца между г. Изюмом и устьем речки Казенный Торец. Мне представляется, что более правы те ученые, которые размещают эти городки на Донце в районе современных городов Чугуева, Змиева и сел Коробовы хутора, Гайдары, т.е. на 100 км северо-западнее указанного Кудряшовым участка, а это значит, что городки и зимовища половцев располагались почти вплотную к русской границе: пограничный город Донец на реке Уды стоял всего в 30 км от Чугуева. В этом случае вполне понятно неистовое желание Владимира оттеснить половцев с занятых ими позиций.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: