Светлана Плетнева - Половцы

- Название:Половцы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-91678-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - Половцы краткое содержание

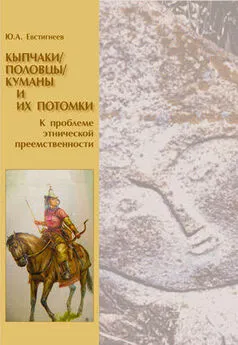

Книга доктора исторических наук, специалиста по истории кочевников Светланы Плетневой посвящена одному из самых крупных средневековых народов – половцам. Этот народ, живший на гигантских пространствах от Дуная до Иртыша, заставлял считаться с собой и Византию, и Русь, и сопредельные восточноевропейские страны, однако монгольское нашествие прекратило его самостоятельное существование. Половцы рассеялись по Балканам, Руси, Закавказью и Венгрии, основная же их масса влилась в население Золотой Орды, внеся вклад в формирование татар, киргизов, казахов, узбеков, башкир, крымских татар, некоторых других тюркоязычных народов. Светлана Плетнева рассматривает письменные и археологические источники, связанные с половцами, рассказывает об их мировоззрении и политической истории.

М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – П38 (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-069-7. Иллюстрации И.Тибиловой

Половцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Единственной формой взаимоотношений, которых добивались и требовали русские князья, были вассальные. Часть кочевников принимала эти условия: за пожалованную землю они становились вассалами сюзеренов – Киевского, Переяславского и Черниговского княжеств. В 1126 г., когда умер Владимир, половцы пошли в поход на Переяславскую землю со специальной целью захватить торческие вежи. Отсюда следует, что в 1121 г. не все торки «убежали» от Владимира. Сообщение это интересно еще и тем, что в нем указано точное местоположение торческих веж – у городка Баруча, стоявшего севернее Переяславля примерно на 20 км, а также тем, что во время набега торки вместе с русскими укрылись за стенами этого городка.

Далее в течение четверти столетия эти кочевнические соединения почти не фигурируют на страницах основных русских летописных сводов. Исключением является краткое упоминание о печенегах, когда в 1142 г. во время распри Всеволода Ольговича с братьями этот князь использовал их в качестве дополнительной силы.

Только с 1146 г. начались почти ежегодные записи о действиях поросских вассалов киевских князей, объединенных, судя по записи этого года, в новое образование, названное летописцем «черные клобуки». Запись особенно интересна потому, что в ней черные клобуки уже явно выступают в качестве вассалов Изяслава, княжившего тогда на киевском столе: «…и ту прислашася к нему чернии клобуци и все Поросье и рекоша ему: ты наш князь, а Ольгович не хочем; а поеди в борзе, а мы с тобою» (ПСРЛ, II, с. 328).

Особенно выразительно подчеркивается роль киевского князя в качестве черноклобуцкого сюзерена в лаконичном сообщении летописца о смерти князя Изяслава Мстиславича в 1154 г.: «…и плакася по нем вся Рус кая земля и вси чернии клобуци и яко по цари и господине своем, наипаче же яко по отци…» (ПСРЛ, II, с. 469).

Итак, за предоставленные в Поросье земли черные клобуки обязаны были киевскому князю военной службой. Годы последующего полустолетия они верой и правдой служили ему. Войны киевский князь вел с наседающими на южные границы княжества половцами и со всеми князьями, посягавшими на Киев и на «великий стол». Причем следует сказать, что они присягали не отвлеченному «киевскому князю», а вполне конкретным лицам, сидевшим на киевском столе. Особенной популярностью пользовался Изяслав. В борьбе с Юрием Долгоруким он не раз терял Киев, но черные клобуки оставались ему, как правило, верными вассалами. Правда, Ростислав Юрьевич, приехав в Суздаль к Юрию в 1149 г., уговаривал последнего скорее выступить против Изяслава, мотивируя это тем, что «слышал есмь, оже хощеть тебя вся Руская земля и чернии клобукъ» (ПСРЛ, II, с. 373). Но это были только слухи, усиленные интригами Ростислава. Наделе же в 1050 г. к Изяславу «приехаша… вси чернии клобукы с радостью великою всеми своими полкы» (ПСРЛ, II, с. 396). В течение всей этой напряженной борьбы черные клобуки только один раз действительно изменили Изяславу; испугавшись Юрия, они предложили своему сюзерену: «Княже! Сила его велика, а у тебя мало дружины… не погуби нас, ни сам не погибни, но ты наш князь, коли силен будеши, а мы с тобою, а ныне не твое время, поеди прочь…» (ПСРЛ, II, с. 401). Изяслав отступил, но уже в том же году сделал попытку вновь захватить Киев. В результате именно с их поддержкой и, конечно, с помощью самих киевлян Изяславу удалось победить тогда (в 1151 г.) Юрия и сесть на киевский стол.

После смерти Изяслава на освободившийся стол сел князь Ростислав, и летописец специально отмечает: «…быша ему ради все, и вся Руская земля и вси чернии клобуци обрадовашася» (ПСРЛ, II, с. 470). Видимо, это означало, что они присягнули на этот раз Ростиславу. И, надо сказать, в целом вновь верно служили своему киевскому сюзерену. Только наиболее многочисленная из входивших в союз черных клобуков орд – берендеи – иногда начинала «политическую игру» самостоятельно, всячески стараясь соблюсти прежде всего свою выгоду. Так, уже при преемнике Ростислава князе Мстиславе, которому они также присягали, против него пытался бороться его брат Владимир. Дружина отказалась поддержать притязания Владимира, и он обратился к берендеям, встретив их вежи «ниже Ростовца» (в районе истоков Роси). Берендеи сначала согласились за известную мзду помочь князю, но затем, поразмыслив, отказались, сказав: «Ce ездеши один и без мужии своих (без дружины. – С. Я), а нас прельстив, а нам лучьше в чюжю голову, нежели в свою» (ПСРЛ, II, с. 536), т.е. пусть в битвах погибают другие, а не берендеи. Затем они начали стрелять в князя и даже ранили его двумя стрелами, после чего раздосадованный Владимир посетовал: «…не дай бог поганому веры яти николиже, а яз уже погинул и душою и жизнью» (ПСРЛ, II, с. 537). Однако, как мы видим по свидетельству летописца, верить клобукам было можно – они были значительно более честными вассалами, чем русские феодалы-князья, которые сразу же после «целования креста» начинали плести интригу и напускать на русскую землю полчища союзников-половцев. Итак, во второй половине XII в. киевский князь распоряжался Поросьем как одним из своих наиболее верных уделов, население которого всегда было готово к походам и обороне.

Несмотря на то что с 40-х годов XII в. все кочевники, жившие в Поросье, объединились в союз, т.е. сделали первый шаг в формировании нового этнического образования, они фактически на протяжении всего своего существования в Поросье твердо помнили, к какой первоначально этнической группировке принадлежала каждая орда. Мало того, постепенно выросло количество этнических наименований, входивших в черноклобуцкий союз, а также и кочевого вассального населения, обитавшего по окраинам Переяславского и Черниговского княжеств.

Помимо торков и берендеев, очень часто упоминающихся в Ипатьевской летописи как самостоятельные, отдельно действующие объединения и после создания союза, летописец называл также печенегов (1151 и 1162 гг.), коуев (1151, 1162, 1170, 1185 гг.), турпеев (1150 г.), каеничей (1160 г.), бастиев (70-е годы). Последнее наименование особенно интересно, поскольку благодаря последовательным летописным записям о них удалось проследить процесс сложения этой этнической группировки. Так, в первых записях упоминается вычленившаяся из берендеевской орды «бастеева чадь», т.е. большой аил богатого бая или даже хана Бастия. Позднее летописец говорит уже просто «бастии».

Этот процесс выделения из большой массы новых малых этнических образований, получавших имя от главы семьи или куреня, был, видимо, характерен для степняков. Этим путем шло формирование многих степных группировок, неожиданно возникавших на страницах средневековых хроник. Представляется весьма вероятным, что именно так выделились из торческих орд берендеи. В 1097 г. в летописи говорится о торчине Береньде. Ясно, что не этот Береньдя был основателем многотысячной орды берендеев, поскольку он служил всего-навсего «овчухом» у князя Святополка, но факт существования этого имени у торков можно считать установленным, а потому не исключено, что аил какого-то богатого и знатного Береньди стал ядром многочисленных сильных и чрезвычайно активных политически берендеев. После изгнания их Владимиром Мономахом в 1121 г. с занятых ими пограничных земель они вновь появляются на летописных страницах только спустя восемнадцать лет: летописец записал, что в междоусобице Ярополка с Всеволодом Ольговичем на помощь Ярополку пришло 30 тыс. берендеев, посланных королем Венгрии. Вполне возможно, что это была та же разросшаяся на дунайских пастбищах орда. Нуждающийся в помощи киевский князь вновь предоставил ей для пастбищ земли в Поросье, и с тех пор берендеи стали самой дееспособной частью вассальных Руси кочевников. Надо сказать, что сообщение 1139 г. о берендеях представляет ценность еще и из-за того, что это одна из немногих в русской летописи количественных характеристик участвовавших в походах кочевников. Обычно летописец употреблял эмоциональные определения: «множество», «мнози» и «аки борове». Совершенно очевидно, что, называя такую значительную цифру, летописец имел в виду не количество воинов, а численность всей берендеевой орды. Демографические расчеты показали, что примерное соотношение воинов к остальной массе населения в эпоху средневековья равняется 1:5. Если допустить, что из Венгрии пришло 30 тыс. воинов, то можно предположить, что всего берендеев было не менее 150 тыс. Но это вряд ли возможно: территории в Паннонии и в Поросье были очень небольшими, и на них не могло поместиться такое громадное количество населения, причем нужно помнить, что его сопровождали стада, без которых кочевники не могли существовать.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: