Светлана Плетнева - Половцы

- Название:Половцы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-91678-069-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Плетнева - Половцы краткое содержание

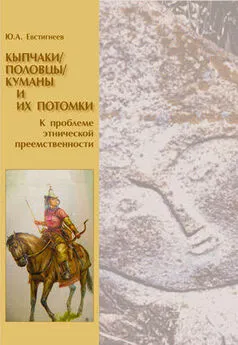

Книга доктора исторических наук, специалиста по истории кочевников Светланы Плетневой посвящена одному из самых крупных средневековых народов – половцам. Этот народ, живший на гигантских пространствах от Дуная до Иртыша, заставлял считаться с собой и Византию, и Русь, и сопредельные восточноевропейские страны, однако монгольское нашествие прекратило его самостоятельное существование. Половцы рассеялись по Балканам, Руси, Закавказью и Венгрии, основная же их масса влилась в население Золотой Орды, внеся вклад в формирование татар, киргизов, казахов, узбеков, башкир, крымских татар, некоторых других тюркоязычных народов. Светлана Плетнева рассматривает письменные и археологические источники, связанные с половцами, рассказывает об их мировоззрении и политической истории.

М.: Ломоносовъ, 2010. – 216 с. – П38 (История. География. Этнография). ISBN 978-5-91678-069-7. Иллюстрации И.Тибиловой

Половцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все этнические процессы протекали в теснейшей взаимосвязи с экономическим развитием и социальными изменениями. Мы уже говорили, что с самых первых лет появления орд торков и печенегов в пределах русского пограничья кочевники вынуждены были резко изменить свою экономику, фактически перейдя от кочевания к оседлому пастушеству. Однако как в военной организации своих полков (всадники, лучники и пр.), так и в экономике и быту сохранялись прежние, выработанные столетиями традиции кочевничества.

Под 1155 г. в рассказе летописца о борьбе Изяслава и Юрия за Киев черноклобуцкие воины начали беспокоиться о безопасности оставленных ими на Роси семейств, и поэтому все они, вполне соглашаясь сложить головы за Изяслава и его родню, решительно заявили, что желают забрать «веже свое, и жены свое, и дети свое и стада своя и што своего всего, пойдем же к Киеву» (ПСРЛ, II, с. 427), т.е. под защиту и под покровительство русских войск и города. И действительно, пришли в окрестности Киева «с вежами и со стады и скоты их многое множество, и великую пакость створиша… манастыри оторгоша и села пожгоша и огороды вси посекоша» (ПСРЛ, II, с. 428). К сожалению, все это было неизбежно – семьи должны были жить, жечь костры и, главное, пасти скот. Это довело город до бедственного положения, но Изяслав благодаря скоплению разнообразных и многочисленных войск вокруг города одержал победу над Юрием, приведшим к Киеву половцев, которые даже «по стреле не пустили» и бежали в свою степь. Насколько известно из летописи, несмотря на несомненную помощь черных клобуков своему сюзерену, более такой дорогостоящей для киевлян ошибки киевские князья не допускали. Очевидно, в случае опасности черные клобуки поступали обычно так, как в 1150 г., а именно «жены своя и дети своя в городех затворише на Поросьи, а сами приехаша к Изяславу всеми своими силами» (ПСРЛ, II, с. 400).

Оба эти сообщения интересны тем, что они свидетельствуют, во-первых, о сохранении первичных бытовых форм существования (в вежах со стадами) и, во-вторых, о появлении и активном использовании оседлых укрепленных поселков (городков), т.е. о какой-то оседлости. С каждым годом все более и более крепли их связи с русским пограничным населением. В Поросье начал складываться быт, характерный впоследствии для казачества. Мужчины были всегда готовы к военным походам, на женщинах же фактически держалась вся экономика, а дети (мальчики) сызмальства воспитывались в духе удальства и всадничества. Связи с русским населением выражались прежде всего в обмене продуктами, получаемыми с основной отрасли экономики (скот меняли на хлеб). Кроме того, из русских городов в вежи шли некоторые предметы ремесленного производства, особенно часто гончарного. В печенежских и торческих погребениях Поросья нередко попадаются обычные русские горшки. Безусловно, помимо предметов материальной культуры, «экспортировалось» в Поросье и христианство, однако здесь, среди сплоченных в единый, крепко связанный традициями союз, оно просачивалось тонкими струйками. Об этом свидетельствует устойчиво языческий погребальный обряд, которого придерживались поросские пастухи вплоть до монголо-татарского нашествия.

Иначе обстояло дело с пограничным населением Черниговского и Переяславского княжеств. Кочевники растворились в русском окружающем населении значительно больше: археологически уловить их не удается. По-видимому, подавляющее большинство торков и коуев приняли христианство, и их погребения ничем не отличались от русских и располагались на общих кладбищах. Так было, например, на кладбище около Белой Вежи (на Дону), где погребения кочевников помещены среди христианских беловежских и также были христианскими (иначе их не позволили бы совершить на христианском кладбище). Интересно, правда, что, видимо, на всякий случай в одну из могил сунули стремя, в другую (в засыпку) – голову коня, в третью – ноги коня и кое-какие вещички и т.д. Вероятно, и на границах Руси недавние кочевники, хороня своих родственников, делали то же, но христианские кладбища обычно не раскапываются, и поэтому обнаружить аналогичные следы язычества в христианском обряде археологи не могут.

Связанные крепкими вассальными отношениями с феодальным государством черные клобуки сами быстро феодализировались. Основу общества у них составляла большая семья (аил), называемая русскими летописцами чадью. В нее входили как кровнородственные члены, так и их слуги из других обедневших семей и даже домашние рабы. Богатые семьи достигали очень больших размеров и превращались, как мы видели выше, в новые этнические единицы. Чадь была не только социальной формой существования, но и в большей степени важнейшей экономической организацией, поскольку вести пастушеское хозяйство было выгоднее большим коллективом. Необходимость таких коллективов усугублялась тем, что все молодые мужчины каждой семьи были всегда обязаны принимать участие в любой войне сюзерена, т.е. у них не было возможности постоянно участвовать в хозяйственной деятельности семьи. Несомненно, существовало сильное экономическое расслоение внутри черноклобуцкого союза. Оно прекрасно выявляется археологами при анализе инвентаря, обнаруженного в могилах вместе с покойниками. Прежде всего бросается в глаза различие захоронений с останками коня и без них.

Те и другие погребения синхронны и произведены под курганами, т.е. по языческому обряду, поэтому разницу в обряде можно уверенно объяснять имущественным неравенством захороненных. Покойники без останков коней, безусловно, принадлежали к беднейшей части населения. Многие из них сопровождаются небольшим ножичком, горшком и кресалом с кремешком. Иногда в них вместо конских частей (чучела) бросали уздечку, от которой сохраняются железные удила. Таких погребений в Поросье обнаружено около 25 процентов от общего числа раскопанных комплексов.

Погребения с чучелами коня далеко не все одинаковы по количеству, разнообразию и богатству сопровождающего инвентаря. Обычно состав находок очень ограничен: кроме оседланного и взнузданного чучела коня, с мужчинами помещались те же ножики, кресала, точила, а у женщин – серьги, зеркала, единичные бусинки и пр. К другой категории относятся погребения воинов с остатками луков и колчанами со стрелами. Третья категория погребений представлена мужскими захоронениями с полным набором оружия, т.е., кроме лука и стрел, в них помещены копья и самое дорогое, обыкновенно передававшееся по наследству оружие – сабля. Самые богатые (единичные) погребения отличаются не только богатой отделкой оружия и сбруи (обычно серебряной чеканкой или резной костью), но и помещением в них оборонительных доспехов: железных шлемов, иногда сложных забрал в виде прекрасно выкованных личин, кольчуг, а также серебряных и золотых украшений и сосудов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: