Александр Бенуа - История русской живописи в XIX веке

- Название:История русской живописи в XIX веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Республика

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:5—250—02524—2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бенуа - История русской живописи в XIX веке краткое содержание

Книга известного исследователя искусства, художника Александра Николаевича Бенуа (1870—1960), раскрывающая широкую панораму развития русской живописи в XIX столетии, стала не только классикой отечественного искусствоведения, но и замечательным памятником серебряного века в русской художественной культуре. Яркие характеристики неповторимой творческой индивидуальности мастеров искусства, умение остро чувствовать и передавать другим «тайну красоты» придают особый интерес живой, талантливой работе А. Н. Бенуа, впервые переиздающейся со дня выхода в свет в 1902 году. Книга богато иллюстрирована.

Составление, вступительная статья и комментарии В. М. Володарского

История русской живописи в XIX веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кому в целой русской живописи удалось передать такое истинно летнее настроение, как то, которое вложено в его картину «Лето» (галерея Третьякова), где за несколько угловато посаженной бабой, с чуть выправленным профилем, расстилается чисто русская, уже вовсе не выправленная природа: далекая, желтая нива, зреющая в раскаленном, насыщенном солнцем воздухе! Также удивительная вещь — парная ей «Весна», где опять-таки слегка академизмом отдает только главная фигура женщины, но где в пейзаже задолго до Саврасова, а в сивке — задолго до П. Соколова выражена вся скромная, тихая прелесть русской весны, милой русской лошаденки. Задолго до Нестерова Венецианов понял и передал в своем пейзаже позади «Спящего мальчика» тот полный тончайшей поэзии и какой-то приниженной прелести, худосочный северный пейзажик, который так прекрасно дополняет и объясняет настроение св. Сергия Радонежского в цикле посвященных ему картин Нестерова. Его «Хозяйка сводит счеты» — не только по сюжету и по общему расположению (по сюжету и расположению она недалека и от симпатичного, но уж больно сухого Дроллинга), но и по своей дивной живописи, по прелести отношений, по одному уже бесподобному клочку серенького летнего дня, тускло сквозящего в окошко, — подходит, и весьма близко, к чудеснейшему из голландцев, к Питеру де Хоху.

Как-то раз Венецианову пришла в голову дикая мысль тягаться с академическими профессорами в изображении голого тела — и тогда, вероятно, к их великому негодованию, он создал, опережая на сей раз Курбе, своих купальщиц, двух жирных баб, раздевшихся под деревьями. Вещь эта, бесспорно, неприятная, уже потому, что не видишь истинной, художественной причины ее создания, не видишь, чем мог Венецианов прельститься, так как единственную прелесть, которую могла представить такая сцена — красочные отношения телес к зелени, — он как-то обошел даже, заставив, по-видимому, позировать этих женщин не на открытом воздухе, а в темной комнате и затем уже приписав к ним пейзаж. Но по новизне и дерзости для того времени замысла эта картинка останется единственной и весьма замечательной.

Естественно, что Венецианову должны были удаваться портреты, но он их написал немного, если не считать большое количество очень внимательных его этюдов с баб и мужиков. К числу прекраснейших его произведений этого рода принадлежит его собственный портрет (Музей Александра III), написанный сочно и жирно, в приятных, густых серо-желтых и желто-черных тонах, никого из современников его не напоминающих, но имеющих что-то общее, общую даже прелесть, с вещами Уистлера первой эпохи, а также портрет, писанный им со старичка живописца Головачевского (Императорская академия художеств), окруженного несколько по-«грезовски» слащавыми воспитанниками. Прекрасна в красках картина «Проводы рекрута», вернее — тоже портреты молодой бабенки и солдата.

Часто произносились упреки Венецианову в приторности — и действительно, некоторые картины его отличаются этим недостатком: он в них отдал дань своему времени, в угоду доброжелателям, указывавшим на пример английских картинок Морленда и уже славившегося тогда Уилки, но непонятно, что та именно вещь, в которой всего больше им сделано таких уступок, «Причащение умирающей», пользовалась во все времена наибольшей симпатией даже у тех, которые с презрением, но, вероятно, не вполне разобравшись в вопросе, толковали об этой его приторности. Вещь эта фальшива не только по фигурке вполне здоровой «умирающей» и по некоторым довольно-таки «пейзанистым» типам мужиков, но более всего по слишком приятному общему тону, по какой-то вкусненькой, совершенно неподходящей пестроте и больно тщательному письму.

Впрочем, эти редкие уступки времени отнюдь не должны извинять общепринятого, полуснисходительного отношения к Венецианову, как будто из милости прозванного «отцом русского жанра». Венецианов не был только скромным начинателем, — вещи, в которых он просто и цельно выразился, рисуют его нам как первоклассного мастера и необычайного человека, которым вполне должна гордиться Россия, ничуть не меньше, чем Германия — Рунге.

Сам Венецианов сознавал свое значение, да иначе оно и не могло быть, так как без внутреннего самосознания он не решился бы «победить невозможность», тем менее принять на себя такой крест: удовлетворяться скромным положением русского Тенирса или Доу, когда таланта и сил в нем было больше, чем во всех российских Пуссенах и Рафаэлях, вместе взятых. Это лучше всего видно из того, с каким фанатизмом, с каким апостольским рвением он поддерживал свою идею, как выбивался из сил, чтоб изменить царившее тогда академическое течение, изменить самое русло его, противопоставляя казенной школе, пользовавшейся грандиозными средствами и драгоценными правами, свою собственную, частную, учрежденную на жалкие свои средства, лишь со слабой, далеко не убежденной поддержкой со стороны членов — патриотов Общества поощрения художников. С неусыпным рвением отыскивал он молодые таланты прямо из народа, преимущественно среди маляров, привлекал их к себе, любовно следил за каждым их шагом, даже давал тем, кто победнее, кров и одежду, только бы они не уходили от него.

Количество его учеников для того времени, когда художественные школы еще не загромождались барышнями-любительницами и всяким вздорным элементом, было громадно — свыше 60 человек, и большую часть из них Венецианов содержал на свои средства, а для других из кожи выбивался в хлопотах о поощрении и вспомоществовании, сам же кое-как при этом существовал частными уроками и доходом от своей деревушки.

После его смерти никакого состояния не осталось, и, к стыду русского художества, дочь его умерла несколько лет тому назад в крайней бедности, почти нищей.

От работ этих учеников не много сохранилось, но что сохранилось, то необычайно трогательно и приятно.

К. Я. Крендовский. Сборы художников на охоту. 1836. ГТГ.

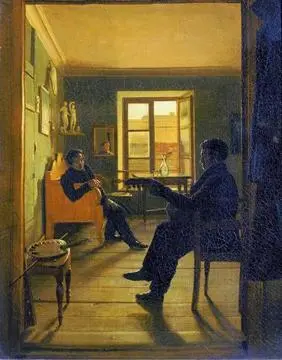

А. В. Тыранов. Мастерская художников братьев Чернецовых. 1828. ГРМ.

Достаточно взглянуть на уютную, скромненькую комнатку Тыранова (в Музее Александра III), с таким искусством написанную, в которой так мило, просто уселись приятели: один бряцает на неразлучной гитаре, другой проникновенно слушает, а в открытое окно льется летний петербургский свет и воздух; достаточно взглянуть, в том же музее, на превосходный его собственный портрет и увидеть рядом с двумя этими перлами те два невообразимые по своему уродству, совершенно в брюлловском стиле, этюда, сделанные тем же Тырановым, но уже вне влияния Венецианова, в «благодатной стране художества», чтоб сразу убедиться, какой это был приятный и хороший талант, какой славный русский художник готовился из него выйти и каким невозможным мазуном, розовым и вылощенным, он сделался, после того как изменил своему учителю и поплелся за Брюлловым. Бедный Тыранов умер сумасшедшим, помешавшись, говорят, от любви к натурщице; можно было бы это понимать символически, подразумевая под натурщицей лживую, разодетую, нарумяненную красавицу — Академию…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: