Владимир Рудаков - Монголо–татары глазами древнерусских книжников середины XIII‑XV вв.

- Название:Монголо–татары глазами древнерусских книжников середины XIII‑XV вв.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Квадрига

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978–5-904162–09–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Рудаков - Монголо–татары глазами древнерусских книжников середины XIII‑XV вв. краткое содержание

Ордынская тема — важнейшая в средневековой русской литературе. Монгольское нашествие представляло собой рубежный момент в истории Руси и именно так воспринималось современниками событий и ближайшими потомками.

Реконструкция представлений о монголо-татарах, предпринятая на материале памятников древнерусской литературы, позволила определить наиболее важные аспекты восприятия ордынцев, проследить эволюцию взглядов средневековых авторов на феномен завоевания и выявить наиболее характерные способы изображения «поганых». Интерпретация деталей описания, содержащих оценочные характеристики монголо-татар, позволила выявить установки сознания XIII‑XV веков, определявшие систему координат, с которой древнерусские книжники подходили к осмыслению и изображению происходящих событий.

В. Н. Рудаков сумел заметить и прояснить восприятие русскими людьми пришельцев, предопределившее и результаты нашествия, и длительность пребывания земель под властью ордынских ханов, и освобождение от ордынского владычества. Ключом к пониманию восприятия книжником татар стали тексты исторических источников, упущенные предшественниками: так называемые общие места, устойчивые формулировки, цитаты из Библии и святоотеческой литературы. В. Н. Рудаков основывается на системе доказательств, которые могут быть проверены каждым. В основе выводов максимально точное выявление смысла, заложенного автором источника в его текст, что дает ему возможность понять своего «собеседника из прошлого».

Такой подход позволил по-новому увидеть события, известные каждому со школьной скамьи, увидеть нашу историю глазами человека, который историю «делал», а, значит, лучше понять его и себя самого.

Монголо–татары глазами древнерусских книжников середины XIII‑XV вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.

РЛ — Русская литература.

СлРЯ XI‑XVII вв. — Словарь русского языка XI‑XVII вв.

ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете.

Иллюстрации

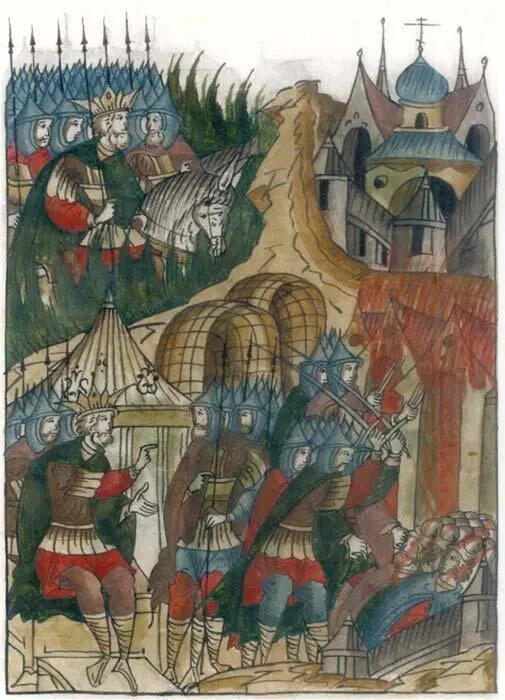

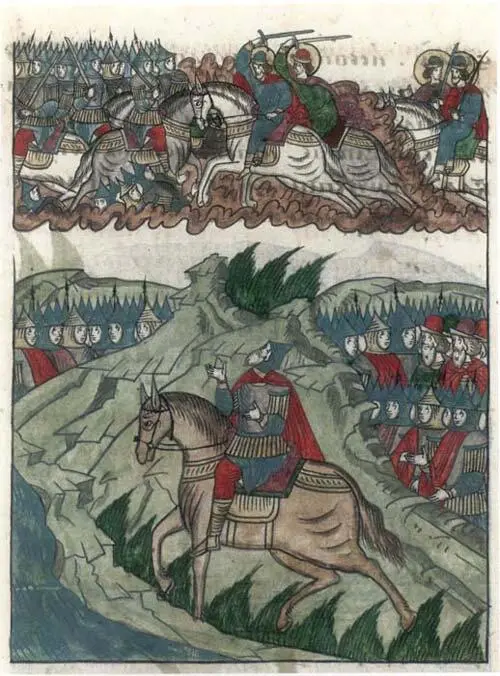

Батыева рать 1267 года.

Лицевой летописный свод XVI века. Голицынский том. Л. 302.

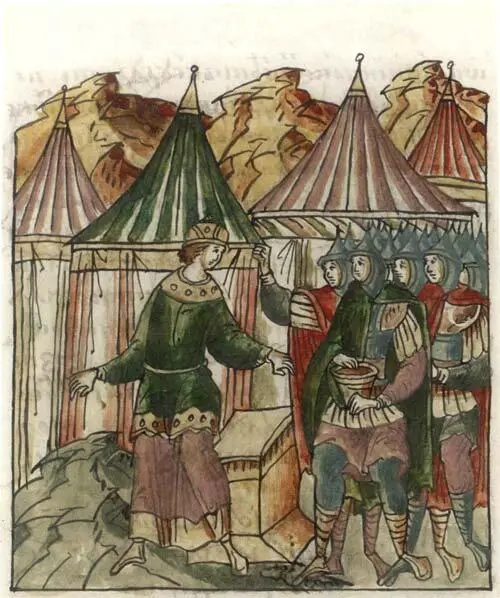

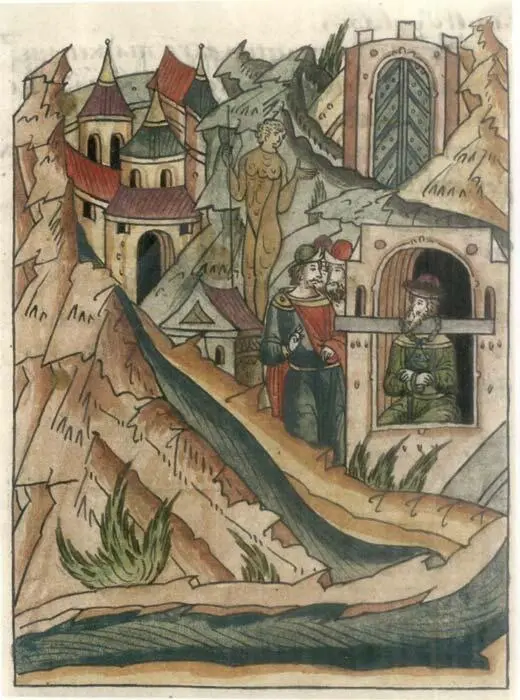

Татары пытаются принудить князя Василька Константиновича приять их веру.

Лицевой летописный свод XVI века. Голицынский том. Л. 332.

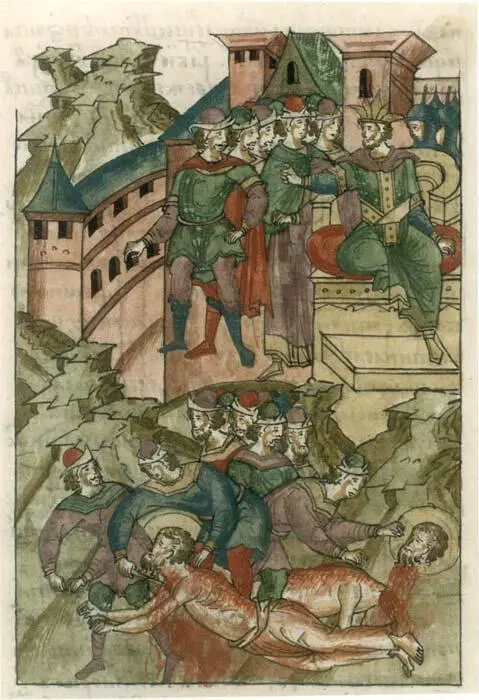

Убийство татарских послов.

Лицевой летописный свод XVI века. Лаптевский том. Л. 37 1 об.

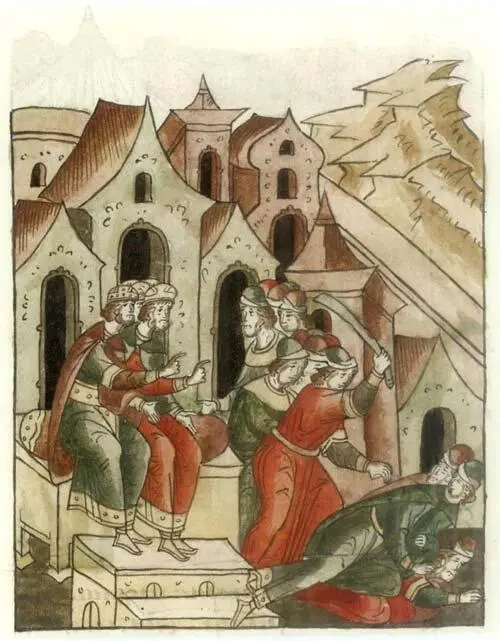

Казнь князя Михаила Черниговского в Орде.

Лицевой летописный свод XVI века. Лаптевский том. Л. 975.

Князь Михаил Тверской претерпевает мучения в Орде.

Лицевой летописный свод XVI века. Первый Остермановский том. Л. 252.

Видение Фомы Кацыбеева накануне Куликовской битвы — небесный полк во главе со святыми Борисом и Глебом разит татар.

Лицевой летописный свод XVI века. Второй Остермановский том. Л. 80.

Штурм Москвы войсками хана Тохтамыша в 1382 году.

Лицевой летописный свод XVI века. Остермановский том. Л. 302.

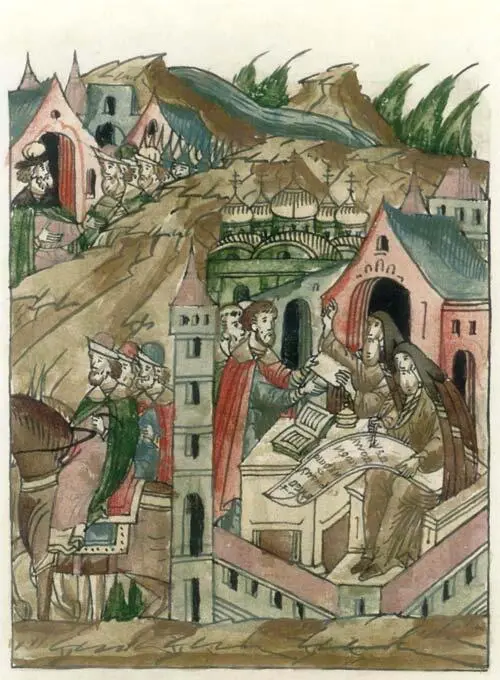

Ростовский архиепископ Вассиан пишет и отправляет великому князю Ивану III послание на Угру в 1480 году.

Лицевой летописный свод XVI века. Шумиловский том. Л. 300.

Примечания

1

Демин А. С. «Языци»: Неславянские народы в русской литературе XI‑XVIII вв. // Древнерусская литература. Изображение общества. М., 1991. С. 190. Ср., напр.: Гудзий Н. К. И стория древней русской литературы. Изд. 6-е, испр. М., 1956. С. 213, 305–306; Кусков В. В. И стория древнерусской литературы. Изд. 5-е, испр. и доп. М., 1989. С. 139, 176–177.

2

См.: Топоров В. Н. С вятость и святые в русской духовной культуре. Т. 2. М., 1998. С. 206–207.

3

Буслаев Ф. И. И стория русской литературы (Лекции, читанные Его Императорскому высочеству наследнику цесаревичу Николаю Александровичу. 1859–1860 гг.). Вып. 2. М., 1905. С. 181.

4

См., напр.: Кудрявцев И. М . «Послание на Угру» Вассиана Рыло как памятник публицистики XV века // ТОДРЛ. Т. 8. М.; Л., 1951. С. 167–171; Синицына Н. В. Т ретий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV‑XVI вв.). М., 1998. С. 115–118. Ср.: Трубецкой Н. С. Н аследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. Берлин, 1925. С. 225–226.

5

См.: Гуревич А. Я. К атегории средневековой культуры. М., 1984. С. 25–26.

6

Данилевский И. Н. Б иблия и Повесть временных лет (К проблеме интерпретации летописного текста) // ОИ. 1993. № 1. С. 79.

7

Кириллин В. М. С имволика чисел в древнерусских сочинениях XVI века // Естественнонаучные представления в Древней Руси. М., 1988. С. 106.

8

См.: Плугин В. А. М ировоззрение Андрея Рублева. Древнерусская живопись как исторический источник. М., 1974. С. 33–34.

9

Клибанов А. И. «О светло светлая и красно украшенная земля Русская!» // Новый мир. 1980. № 9. С. 182.

10

См.: Шамбинаго С. К. Р усское общество и татарское иго // Русская история в очерках и статьях. Т. 1. М., 1909. С. 576–587; Шахматов М. В. Отношение древнерусских книжников к татарам // Труды IV съезда русских академических организаций за границей. Белград, 1929. Т. 1.С. 165–173; Борисов Н. С. Р усская культура и монголо-татарское иго: Автореф. дис…. канд. ист. наук. М., 1976; Он же. Куликовская битва и некоторые вопросы духовной жизни Руси XIV‑XV вв. // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 1980. № 5. С. 56–66; Кучкин В. А. М онголо-татарское иго в освещении древнерусских книжников (XIII — первая половина XIV в.) // Русская культура в условиях иноземных нашествий и войн. X — нач. XX в. Вып. 1. М., 1990. С. 15–69; Горский А. А. Р усь. От славянского Расселения до Московского царства. М., 2004. С. 190–276, 306–334.

11

См., напр.: История русской литературы. Т. 2. Ч. 1. М.; Л., 1945; Рыбаков Б. А. Б орьба Руси с Батыем // Народ-богатырь. IX‑XIII вв. М., 1948. С. 36–55; Очерки истории СССР. Период феодализма. IX‑XV вв. Ч. 1. М., 1953. С. 836–838; Шевяков В. Н. П одвиг русского народа в борьбе против татаро-монгольских захватчиков XIII‑XV вв. М., 1961. С. 13; История русской литературы. Т. 1. Л., 1980. С. 94 и др.

12

Вкратце ситуация с датировкой памятника такова. Разброс датировок колеблется от конца XIV века (в это время, по мнению Д. С. Лихачева, «Повесть» уже существовала, правда, не в том виде, в котором дошла до наших дней: в ней, полагает исследователь, отсутствовал хрестоматийный рассказ о Евпатии Коловрате, не было «плача Ингваря Ингоревича» и ряда других эпизодов) до второй половины XVI века (по мнению Б. М. Клосса, именно к этому периоду восходит датируемый им основной источник произведения, заимствовавший, в свою очередь, всю «оригинальную» информацию из «летописного свода 1479 года»). По мнению А. О. Амелькина, «Повесть» могла возникнуть около 1530 года (см.: Амелькин А. О. Т атарский вопрос в общественном сознании России конца XV — первой половины XVI века (По материалам агиографических сказаний и памятников фольклора). Машинопись. М., 1992. С. 101, см. также: Кузьмин А. Г. Р язанское летописание. Сведения летописей о Рязани и Муроме до середины XVI века. М., 1965. С. 172–179). Однако если вопрос о времени создания всего произведения и можно назвать спорным, то позднюю датировку появления в «Повести» оригинальных известий о «татарах» вряд ли можно оспаривать. Кстати, Д. С. Лихачев — автор самой ранней датировки (концом XIV века) отдельных частей «Повести» — еще в работе, опубликованной в 1963 году, признавал, что и рассказы о подвигах Евпатия Коловрата, о гибели князя Федора и его жены Евпраксии, выбросившейся с малолетним сыном из «превысокого храма» при известии о подходе полчищ Батыя к городу, и плач Ингваря Ингоревича, и сюжет о гибели Олега Красного суть позднейшие вставки, «сделанные на основании фольклорных источников» или же заимствованные из более поздних литературных произведений. «Если мы исключим из «Повести о разорении Рязани Батыем» все эти вставки, — писал Д. С. Лихачев, — то получим приблизительно то же самое содержание, которое отразилось в рассказе Новгородской I летописи о нашествии Батыя на Рязанскую землю» (см.: Лихачев Д. С. К истории сложения «Повести о разорении Рязани Батыем» // Д. С. Лихачев Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 263). См. подр.: Рудаков В. Н. К проблеме восприятия монголо-татар в древнерусской книжности (на материале «Повести о разорении Рязани Батыем») // Книговедение: Новые имена: Сб. науч. ст. Вып. 2. М., 1997. С. 41–42; Он же . Повесть о разорении Рязани Батыем // Энциклопедия литературных героев. Русский фольклор и древнерусская литература. М., 1998. С. 224–226. Новейший исследователь — Б. М. Клосс — полагает, что «цикл в целом не мог сложиться ранее первой трети XVI века, а включение в него легенды о Федоре и Евпраксии отражает стремление осмыслить наименование г. Зарайска». См. подр.: Клосс Б. М. И збранные труды. Т. 2. М., 1998. С. 415–416.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: