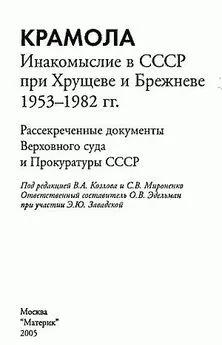

Коллектив авторов - КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе.

- Название:КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Материк»

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-85646-128-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. краткое содержание

Книга посвящена анализу народного сознания в тех его проявлениях, которые были квалифицированы властью как антисоветские, за промежуток от смерти Сталина до окончания периода правления Брежнева. Читатель увидит гамму разнообразнейших, часто совершенно неожиданных мнений простых советских людей о власти и социальных реалиях. Работа основана на материалах рассекреченного архивного фонда Прокуратуры СССР. Разделы книги касаются важнейших форм «антисоветских проявлений» – от случайных разговоров до распространения листовок и создания подпольных организаций.

Книга адресована всем, кто интересуется нашим недавним прошлым, но представляет интерес и для профессиональных историков.

КРАМОЛА Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чаще всего встречающаяся в делах коллизия: пьяный (часто – алкоголик, бродяга без места жительства и работы) задержан на улице милицией, при задержании или позже, в отделении, он оказывает сопротивление, ругается, обзывает милиционеров фашистами, гестаповцами, а то и бериевцами (после осуждения Лаврентия Берии), кричит, что не признает советских законов, и адресует матерные тирады главе государства, руководителям партии и правительства. Материалы прокурорского надзора в большинстве случаев оставляют открытым вопрос, действительно ли все так и было, или же это милиционеры, задержав в очередной раз местного пьяницу и хулигана, решили избавиться от него надолго и предъявили ему обвинение по антисоветской статье, выступив сами в роли свидетелей.

Случаи, когда осужденный за антисоветские разговоры бывал оклеветан, примечательны тем, что свидетели (а тем более следователь, если он фальсифицировал дело) всегда точно знали, какие именно высказывания надо приписать человеку, какой именно комплекс слов и действий признается в данный момент недозволенным. Известна граница дозволенного. Она постоянно меняется: сегодня можно то, что нельзя было вчера, зато нельзя что-то другое.

Такие проблемы, как анализ общественного мнения, бытующих в разных социальных слоях взглядов, идей и представлений, вообще ментальных процессов, всегда сложны для исследования и сопровождаются множеством методических затруднений. Как из огромного объема материала выделить значимое и типичное, как определить границы социальных страт, которым это типичное свойственно, как, наконец, свести к общему знаменателю бесконечное множество человеческих мнений и высказываний, которые и для самих своих носителей не всегда являются устоявшимися и продуманными?

В последние годы заметна тенденция историков перейти к обследованию массового сознания людей советской эпохи, в том числе и послесталинских лет [112] Зубкова Е.Ю. Общество и реформы, 1945-1964. М., 1993; Ока же. Послевоенное советское общество: политика и повседневность, 1945-1953. М., 2000; Она же. Советская жизнь, 1945-1953. М., 2003; Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. М., 2004.

.

Е.Ю. Зубкова посвятила свои работы анализу социально-психологических процессов советского общества; Ю.В. Аксютин на основании проведенных в 1990-х гг. опросов предпринял попытку реконструировать реакцию людей на различные события внутри- и внешнеполитической жизни хрущевского времени. Однако, при всех достоинствах этих работ, мы ясно видим, что они не дают ключа к объяснению и выстраиванию того материала, какой мы находим в документах надзорных производств Прокуратуры СССР. Следует подчеркнуть, что, в отличие от Е.Ю. Зубковой, старавшейся осмыслить состояние общества в целом, мы имеем дело в первую очередь с проявлением крамольного сознания, разными формами протестного поведения, требующими, на наш взгляд, отдельного разговора. С другой стороны, подход Ю.В. Аксютина, раздававшего своим респондентам анкеты с вопросами о том, как они в свое время отнеслись к тем или иным событиям (смерти Сталина, докладу Хрущева на XX съезде, примирению с Югославией, женевским совещаниям и т.д.), имеет множество ограничений. Нет гарантий, что люди честно вспоминают свои давние мысли и настроения, а не подменяют их более поздними. Но главное – такой подход позволяет, в той или иной мере, определить существовавшие в народе мнения по ряду конкретных проблем, но никак не может лечь в основу реконструкции мировоззрения в целом. Ведь набор вопросов навязан исследователем и совсем не обязательно совпадает с важными или даже просто имевшими значение для людей той эпохи проблемами. Докладные записки в ЦК КПСС о реакции населения на те или иные мероприятия, которыми Ю.В. Аксютин дополняет данные анкетирования, несут в себе, как он сам признает, заведомое искажение реальности: они составлялись для начальства под воздействием сложных законов бюрократической жизни.

В конечном счете придется признать, что внутренний мир простого советского человека для нас не менее загадочен, чем, к примеру, популярный у историков «внутренний мир человека Средневековья». К этой аналогии мы прибегли не случайно. Разительная особенность наших материалов состоит в том, что в огромном большинстве случаев мы имеем дело с людьми, не включенными вполне в словесную, письменную культуру образованных слоев. Нашим персонажам оказалось свойственно такое количество воистину фольклорных взглядов и высказываний, что в поисках базиса, исходной модели для их описания мы были вынуждены прибегнуть к опыту исследователей Средневековья, классическим работам по теории мифа и свойствам мифологического сознания – словом, к инструментарию, которым обычно пользуются при анализе совсем других, гораздо более удаленных от нас эпох.

Содержание антисоветских высказываний многослойно. Люди осмысливали «наблюдаемую реальность» (пустые полки и очереди в магазинах, низкое качество изделий, бюрократизм, начальственные привилегии), сравнивая ее с заявлениями прессы об изобилии и процветании; толковали сообщения советской печати, передач западного радио, пересказывали разнообразные слухи. Даже в лояльных умах, не склонных подвергать сомнению основные положения пропаганды, на бытовом, обыденном уровне все же складывалось критическое и несколько насмешливое отношение к власти в разных ее обличиях – секретаря районного или областного комитета партии, председателя сельсовета или колхоза, директора, парторга, профорга завода и т.п. Ироничный взгляд на власти воплотился, помимо прочего, в обилии политических анекдотов.

Сказанное относится к сфере логики, разума, «дневного» сознания. Чем менее грамотен и втянут в жизнь больших городов был человек, тем большую власть над ним имели представления из области коллективного бессознательного. В наиболее чистом виде они выражены в суждениях социально неблагополучных людей: маргиналов, лиц без места жительства и работы, заключенных-уголовников, совершавших различные антисоветские преступления. Это неудивительно, поскольку криминальное сознание по природе своей инфантильно и примитивно-архаично [113] См. об этом, например: Лихачев Д. С. Черты первобытного примитивизма воровской речи // Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы) / Авторы-сост. Балдаев Д. С, Белко В.К., Исупов И.М. М., 1992. С. 354-398.

. Однако свойственен архаичный способ мышления не только маргиналам, но и людям малограмотным (пусть и вполне социально адаптированным) и вследствие этого вместе с воспитанием воспринявшим некий комплекс традиционных представлений, не подвергавшийся интеллектуальной, логической проверке.

Интервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов - Повседневность террора: Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР. [Западная Украина, февраль-июнь 1945 года]](/books/1088031/kollektiv-avtorov-povsednevnost-terrora-deyatelnost-nacionalisticheskih-formirovanij-v-zapadnyh-regionah-sssr-zapadnaya-ukraina-fevral-iyun-1945-goda.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)