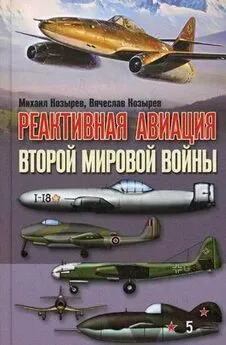

Михаил Козырев - Реактивная авиация Второй мировой войны

- Название:Реактивная авиация Второй мировой войны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Козырев - Реактивная авиация Второй мировой войны краткое содержание

Новая работа хорошо известных авторов серии книг по истории мирового оружия 30–80-х годов ХХ века посвящена разработкам летательных аппаратов с реактивными двигателями, проводившимся в период с 1939 по 1945 год. Описаны самолеты с ракетными, прямоточными, воздушно-реактивными и пульсирующими двигателями. Показано развитие конструкций самолетов с воздушно-реактивными двигателями компрессорного типа и т. д. Изложены особенности конструкций реактивных аппаратов и краткая история их создания.

Содержание проиллюстрировано подробными схемами и фотоматериалами.

Реактивная авиация Второй мировой войны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сценарий полета ракеты A9/A10 должен был выглядеть так. После запуска ракеты и отделения первой ступени A10 на высоте 55 км вторая ступень A9 с работающим ЖРД продолжала полет с увеличением высоты и скорости. После выработки топлива ракета переходила в режим планирования, а летчик брал управление на себя. Дальнейший полет он должен был осуществлять, используя для навигации радиосигналы с подводных лодок в Атлантике. Установив и зафиксировав курс на заключительном этапе полета ракеты A9, пилот должен был катапультироваться. Теоретически предполагалось, что спустившегося на парашюте летчика подберут немецкие подводные лодки или он попадет в плен к американцам. Специалисты же оценивали реальные шансы летчика приземлиться или приводниться живым как 1:100. Первый полет системы A9/A10 планировался на 1946 г.

В 1943 г. разработка проекта А9/А10 шла полным ходом, однако в ночь с 17 на 18 августа 1943 г. союзная армада в составе почти 600 дальних бомбардировщиков сбросила на Пенемюнде более 1500 т фугасных и зажигательных бомб, ракетному центру был нанесен огромный ущерб. Во время бомбежки погибло более 700 человек, среди которых было много специалистов, в том числе главный конструктор двигателей для ракет A4 и Wasserfall доктор Тиль и главный инженер Вальтер.

Сразу после налета на Пенемюнде были приняты меры по ускорению строительства в известковых горах Гарца вблизи Нордхаузена огромного подземного завода Mittelwerke («Миттельверк»). Этот завод предназначался для массового производства авиационных ТРД и ракет V1 (Fi 103) и V2 (A4). Для работ на этом заводе немцы использовали 30 тысяч заключенных, размещенных в специально построенном для этой цели концлагере «Дора». Испытательный полигон для ракет срочно оборудовали в Польше. В Пенемюнде остались только конструкторское бюро и испытательные лаборатории. В этих условиях было приказано работы по A9/A10 заморозить, а все усилия сосредоточить на серийном выпуске баллистической ракеты А4.

Реализовать до окончания войны задуманные проекты пилотируемых крылатых ракет A4b и A9 немцам не удалось, все работы так и остались на стадии эскизных прорисовок. Что касается подготовки летчиков для полетов на ракетах – действительно, в составе пятой эскадрильи 200-й бомбардировочной эскадры с 1943 г. готовилась группа летчиков-самоубийц для полетов на самолетах-снарядах и крылатых ракетах. Однако ни одного случая боевого применения немецких летательных аппаратов с летчиками-самоубийцами до конца войны не было зафиксировано.

Bv 143

«Блом и Фосс» разработала планирующую торпеду (Gleittorpedo) Bv 143, оснащенную двигателем HWK 502. Торпеда после сброса с самолета на дальности 5–7 км от корабля противника должна была по пологой траектории опуститься к воде, после чего включался ракетный двигатель, и она продолжала лететь над поверхностью воды на высоте около 2 м, наводясь на цель с помощью расположенной в носовой части корпуса инфракрасной системы Hamburg. Для удержания торпеды над водой применялась система управления со специальным датчиком высоты. Исследовались различные типы датчиков, но в итоге остановились на контактном щупе. Двигатель работал 40 секунд, в течение первых 30 секунд тяга составляла 1500 кгс, а в последующие 10 секунд – 700 кгс. При пуске Bv 143 с самолета-носителя на скорости 430 км/ч торпеда на конечном участке траектории должна была набрать скорость 730 км/ч.

Испытания с самолетом-носителем H 111H-6 начались в феврале 1941 г. на полигоне Цинновиц около Пенемюнде. Хотя до конца весны испытали 35 образцов, из них 4 образца запускались с катапульты, проблемы поддержания заданной высоты полета над водой так и не были решены. Поэтому после изготовления небольшой серии торпед Bv 143А производство остановили. Однако катапультным вариантом торпеды заинтересовались кригсмарине, поэтому фирма «Блом и Фосс» переключилась на разработку варианта торпеды для флота, которую можно было запускать с корабельных катапульт. Катапультный вариант получил обозначение Bv 143B, он имел внешне большое сходство с Bv 143А, но отличался увеличенными размерами аэродинамических поверхностей. По меньшей мере один экземпляр торпеды Bv 143B был испытан с катапульты, но войсковые испытания не проводились. Общее количество построенных Bv 143 составило около 450 экземпляров.

Характеристики Bv 143А-2: силовая установка – 1 х ЖРД HWK 502 тягой 1500 кгс, размах крыла – 3,13 м и его площадь – 2,4 м2, длина – 5,98 м, максимальный диаметр корпуса – 0,565 м, полетный вес – 1073 кг, вес взрывчатого вещества – 180 кг, максимальная скорость – 730 км/ч.

Fi 103

В 1939 г. на фирме Argus Motoren G.m.b.H. в Берлине под руководством доктора Фрица Госслау начались работы по беспилотному самолету с дистанционным управлением. Этот самолет-мишень, предназначавшийся для тренировок зенитных команд люфтваффе, получил в RLM обозначение FZG 43, в соответствии с техническим заданием он должен был оснащаться пульсирующим двигателем. Как уже говорилось выше, в середине 1939 г. RLM, учитывая отсутствие соответствующих производственных мощностей у П. Шмидта, предложило ему передать работы по его ПуВРД на фирму «Аргус», но тот отклонил это предложение.

В ноябре 1939 г. «Аргус» получил от RLM контракт на разработку ПуВРД собственной конструкции. Группа инженеров «Аргуса» во главе с Фрицем Госслау и Гюнтером Дидрихом, взяв за основу двигатель Шмидта, разработала свою систему впрыска топлива в камеру сгорания двигателя, которая разрешала проблему устойчивого горения при подаче топлива с частотой несколько десятков герц. «Аргус» начал проверять новый пульсирующий двигатель на автомобилях в январе 1941 г., а уже 30 апреля состоялся первый полет самолета-биплана Go 145, оснащенного опытным ПуВРД.

Поскольку «Аргус» был прежде всего двигателестроительной фирмой, то он испытывал недостаток в опытных конструкторах, способных разработать конструкцию летательного аппарата. Поэтому Госслау обратился к фирме «Физелер» с предложением о совместной разработке крылатой ракеты. На «Физелере» проект возглавил Роберт Луссер, который и предложил в конце апреля 1942 г. компоновку летательного аппарата с одним двигателем, установленным над хвостом. Он же предполагал установить на аппарате радар и радиокомандную систему управления, однако эти предложения были отклонены из-за опасения, что союзники будут применять меры электронного противодействия.

Вместо этого обратились к варианту с инерциальной системой управления. Предложенный аппарат получил на «Физелере» обозначение P.35 Erfurt, он имел дальность 300 км и мог нести 500-кг боеголовку со скоростью 700 км/ч. Проект, представленный руководству люфтваффе 5 июня 1942 г., был воспринят с воодушевлением, так как отношение высшего командования люфтваффе к этому типу оружия кардинально изменилось. Дело в том, что после начала союзниками систематических бомбардировок территории Германии Гитлер потребовал осуществить карательные удары по Англии. Однако в это время люфтваффе испытывали недостаток в тяжелых бомбардировщиках вследствие задержек в программе разработки самолета He 177. Поэтому для повышения своего престижа люфтваффе нуждались в разработке собственной ракеты, учитывая, что армия настаивала на необходимости развития своих баллистических ракет A4 и обвиняла люфтваффе в причинах неудач в 1940 г. во время битвы за Англию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: