Михаил Кром - Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.

- Название:Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Квадрига; Объединенная редакция МВД

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91791-028-4; 978-5-8129-0096-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кром - Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. краткое содержание

Книга посвящена истории вхождения в состав России княжеств верхней Оки, Брянска, Смоленска и других земель, находившихся в конце XV — начале XVI в. на русско-литовском пограничье. В центре внимания автора — позиция местного населения (князей, бояр, горожан, православного духовенства), по-своему решавшего непростую задачу выбора между двумя противоборствующими державами — великими княжествами Московским и Литовским.

Работа основана на широком круге источников, часть из которых впервые введена автором в научный оборот. Первое издание книги (1995) вызвало широкий научный резонанс и явилось наиболее серьезным обобщающим трудом по истории отношений России и Великого княжества Литовского за последние десятилетия. Во втором издании текст книги существенно переработан и дополнен, а также снабжен картами.

Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Великие князья литовские, стараясь удержать при себе Новосильских князей, использовали различные средства, в том числе родственные узы: так, Витовт выдал за кн. Федора Львовича Марию Корибутовну, внучку Ольгерда [178]. Таким путем Воротынские оказались в родстве с правящей династией. Другим средством были щедрые земельные пожалования (прежде всего — в соседнем Смоленском повете). Позднее литовский посол говорил в Москве в 1494 г. о волостях, «которые король (Казимир. — М. К. )… давал князю Феодору Воротынскому, да и осподарь наш (Александр. — М. К. ) давал сыну его князю Семену, чинячи их собе слугами…» [179]. Действительно, в феврале 1448 г. кн. Ф. Л. Воротынскому было пожаловано несколько смоленских волостей (Городечна, Сколуговичи, Ковылна, Демяна и др.), а в марте 1455 г. Казимир, «узревши его верную службу», подтвердил их ему и его детям «у вотчину» [180]. Сын кн. Федора, Семен Воротынский, помимо унаследованных от отца волостей, получил еще от короля волость Мощин [181]. В том же Смоленском повете находились села, пожалованные князьям Одоевским — Ивану Юрьевичу и его детям Михаилу и Федору (Местилово, Кцинь, Хвостовичи, Чернятичи и др.) [182]. Однако сами Одоевский и Воротынский уделы не считались великокняжескими пожалованиями, этими землями литовский господарь не мог распоряжаться — нет ни одного упоминания о каких-либо великокняжеских пожалованиях кому-либо в районе Одоева, Новосили или Воротынска. В отличие от своей «братии» — других черниговских княжат, Воротынские и Одоевские не превратились в обычных вотчинников и сохранили к концу столетия княжеские права. Эти права проявились не только в рассмотренных выше докончаниях с литовскими господарями. Как и подобает князьям, Воротынские и Одоевские имели собственных бояр и слуг, которых жаловали за службу селами. При этом в раздачу шли вотчины, полученные князьями от господаря. Так, боярин кн. С. Ф. Воротынского Семенка держал сельцо в Мощинской волости Смоленского повета [183]; в Деменской волости Федор и Семен (отец и сын) Воротынские пожаловали село своему слуге Ивану Широкому, выдав последнему на это село жалованную грамоту [184]. Князья Одоевские раздавали села смоленским боярам, скрепляя пожалования «листами» (грамотами) [185]; в одной из позднейших подтвердительных грамот упомянуто, что смоленский боярин Боран Яковлевич «выслужыл сельца и з людми в Болваничох и в Велику на князи Михаиле и на брате его, на князи Федоре Ивановичы Одоевских» [186]. При Казимире бояре кн. Воротынских получали пожалования и от господаря: позднее Семен Воротынский, слагая с себя крестное целованье литовскому господарю, упрекал великого князя Александра в том, в частности, что тот посланного к нему княжеского боярина «не жаловал, не чтил, как отець твой (Казимир. — М. К. ) наших бояр жаловал, чтил» [187]. Слова князя Семена находят документальное подтверждение в Литовской метрике: здесь сохранилась запись, относящаяся, вероятно, к 1486 г., о пожаловании жеребца боярину кн. Дмитрия Воротынского, Левше [188]. Воротынские располагали, можно предположить, внушительными отрядами вооруженных слуг — судя по их набегам на соседние территории в 80–90-х гг. XV в. В посольской книге под 1488 г. описан один из таких набегов «людей» кн. Дмитрия и Семена Воротынских на медынские волости — «з знамями и с трубами войною» [189]. Значит, это была не шайка грабителей, а воинский отряд (полк?), шедший под знаменами Воротынских; перечислены и старшие над теми людьми (воеводы?): Иван Шепель, Иван Бахта, Федор Волконский, Звяга Иванов и Сеня Павлов [190]. Упомянутый здесь Федор Волконский, вполне возможно, принадлежал к измельчавшему роду князей Волконских. Впоследствии, уже после перехода на службу к Ивану III, князья Воротынские «с своими полки» упоминаются в разрядах походов 1490-х гг. [191]

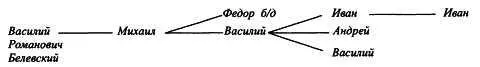

Поскольку «архивы» Воротынских и Одоевских (как и прочих «украинных» князей) до нас не дошли, они предстают перед нами — благодаря имеющимся у нас источникам (главным образом Метрике и посольским книгам) — как бы с внешней стороны: через отношения с Литвой или Москвой. Внутренняя же жизнь их уделов остается скрытой для исследователя. Это обстоятельство, однако, только усиливает общее впечатление обособленности, изоляции этих уделов, которые Вильно так и не смогло инкорпорировать в состав Великого княжества. Еще меньше, чем о Воротынских и Одоевских, известно нам об их ближайших родственниках — Белевских. Из имеющихся родословий этих князей наибольшего доверия заслуживает ранняя редакция родословных книг — Румянцевская (1530-х гг.). Она выводит Белевских от кн. Василия Романовича, сына родоначальника всех Новосильских князей Романа Семеновича (см. схему 3).

Белевские (XV — начало XVI в.) [192]

О Василии Романовиче, жившем на рубеже XIV–XV вв., и его сыне Михаиле практически ничего не известно. О Федоре и Василии Михайловичах Белевских в родословце сказано, что «князь великий было Василий свел их с вотчины з Белева в опале, а дал им Волок, и жили на Вол оце долго, и князь великий пожаловал и, опять им вотчину их Белев отдал» [193]. В поздней редакции родословной книги (Синодальной) великий князь, отпустивший братьев с Волока на Белев, назван «Василием Дмитриевичем» [194]. В этой связи М. К. Любавский отнес весь эпизод ко времени правления Василия I [195]; А. А. Зимин осторожно датирует его периодом «княжения Василия I или Василия II» [196]. Между тем еще С. Кучиньский убедительно показал, что упомянутые события могли иметь место только при Василии II, в 1430–40-х гг. [197]Польский историк указал, в частности, на то, что в докончании 1459 г. братья Михайловичи Белевские упомянуты после их дяди Ивана Одоевского как младшие (по статусу и, очевидно, по возрасту); кроме того, сыновья Василия Михайловича — Иван, Андрей и Василий Белевские — фигурируют в источниках в 1486–1492 гг., и поэтому маловероятно, чтобы их отец жил на Волоке еще в начале XV в. Переселение Белевских на Волок С. Кучиньский связал с занятием Белева татарами Улуг-Мухаммеда, разбившими затем там же в декабре 1437 г. московские войска [198].

Наблюдения Кучиньского можно уточнить и дополнить. Родословия сообщают, что сестра братьев Белевских Евпраксия была замужем за кн. Василием Ивановичем Оболенским [199], а он упоминается в источниках 1443 — начала 60-х гг. XV в. [200], что снова указывает на время правления Василия II. Сближение переселения Белевских князей на Волок с появлением в верховьях Оки Улуг-Мухаммеда заслуживает внимания. Едва ли, однако, Белевские князья просто бежали от татар, как получается у Кучиньского: ведь в родословии ясно сказано, что князья были сведены «з Белева в опале»; за что же Василий II мог подвергнуть их опале? Здесь нужно обратить внимание на некоторые детали летописного рассказа о Белевском бое 1437 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: