Михаил Кром - Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.

- Название:Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Квадрига; Объединенная редакция МВД

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91791-028-4; 978-5-8129-0096-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кром - Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. краткое содержание

Книга посвящена истории вхождения в состав России княжеств верхней Оки, Брянска, Смоленска и других земель, находившихся в конце XV — начале XVI в. на русско-литовском пограничье. В центре внимания автора — позиция местного населения (князей, бояр, горожан, православного духовенства), по-своему решавшего непростую задачу выбора между двумя противоборствующими державами — великими княжествами Московским и Литовским.

Работа основана на широком круге источников, часть из которых впервые введена автором в научный оборот. Первое издание книги (1995) вызвало широкий научный резонанс и явилось наиболее серьезным обобщающим трудом по истории отношений России и Великого княжества Литовского за последние десятилетия. Во втором издании текст книги существенно переработан и дополнен, а также снабжен картами.

Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

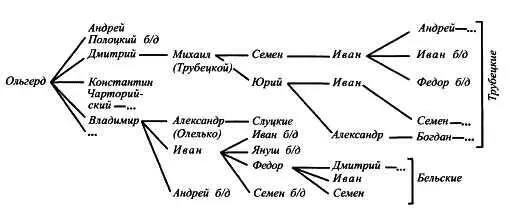

До сих пор мы говорили о князьях Рюриковичах, бывших «отчичами», исконными владельцами своих земель. Однако среди «украинных» князей были и Гедиминовичи, получившие сравнительно недавно некоторые земли на востоке Великого княжества в качестве пожалования от литовских господарей. К северо-западу от Вязьмы располагались владения кн. Бельских, а с уделами черниговских княжат на юго-западе соседствовали кн. Трубецкие. Происхождение этих князей показано на схеме 6.

Князья Бельские и Трубецкие (до начала XVI в.) [254]

Родоначальником Бельских был внук Ольгерда, кн. Иван Владимирович. Однако «Бельским» его именуют только поздние летописи — в частности, хроника Быховца [255], а в современных ему документах, как отметил Ю. Вольф, он с этим титулом не упоминается, поэтому остается неясным, кому первому в роду была пожалована Белая [256]. Этот город принадлежал его сыновьям, во всяком случае, Семену и Федору — несомненно. Интересно, однако, что, пока братья Ивановичи находились на литовской службе, они опять-таки «Бельскими» не назывались, а именовались по деду — например, «Семен Иванович Володимировича» [257]. Только после перехода кн. Федора и кн. Семена (соответственно в 1481/82 г. и 1500 г.) на службу к Ивану III применительно к ним начинает употребляться титул «Бельские», причем первоначально — московской стороной на переговорах и лишь впоследствии — литовской [258]. Прозвание «Бельские» окончательно закрепилось за этими князьями и их потомками только в XVI в., и составленные в это время летописи (вроде упомянутой выше хроники Быховца) приписали этот титул и их предку кн. Ивану Владимировичу.

Отмеченный факт свидетельствует, на мой взгляд, о том, что во второй половине XV в. г. Белая отнюдь не рассматривалась литовскими властями как родовой «удел» потомков Владимира Ольгердовича; названные князья владели этим городом не по вековой традиции как «отчичи и дедичи», а по великокняжескому пожалованию. Бельские были владельцами «своего» города всего лишь в одном поколении (или, возможно, в двух).

Для выяснения статуса Бельских важно также учесть их близкое родство с правящей династией: во-первых, как потомков Ольгерда, а во-вторых, благодаря браку Ивана Владимировича с княжной Василисой Гольшанской, на сестре которой женился король Ягайло [259]. Близость ко двору способствовала вовлечению Федора Бельского в созревший в придворных кругах заговор против Казимира, после раскрытия которого в 1481 г. сообщники Федора были казнены, а самому ему удалось бежать в Москву (об этих событиях подробнее см. ниже). Во всей этой истории какую-то неблаговидную роль сыграл брат Федора, Семен Бельский: в 1503 г. Елена Ивановна, супруга короля Александра, писала отцу, Ивану III, что «Семен Бельский Июда… будучи здесе в Литве, братью свою князя Михаила и князя Ивана переел, а князя Феодора на чюжу сторону прогнал…», о нем же, вероятно, идет речь чуть ниже в сентенции об изменниках, которые «братью свою порезали и тепере по шию в крови ходят, вторыи Каинове…» [260]. Очевидно, королева Елена (точнее, ее литовские информаторы) имела в виду события 1481 г. — в таком случае упомянутые вместе с родным братом Семена Бельского Федором лица — это его двоюродный брат кн. Михаил Олелькович и другой его родич кн. Иван Юрьевич Гольшанский, казненные после раскрытия заговора [261]. Можно только догадываться, не помог ли Семен Бельский раскрытию заговора, выдав свою «братию». Во всяком случае, он сохранил расположение Казимира и до смерти короля пользовался его милостями. Сам кн. Семен напоминал великому князю Александру в 1500 г., что отец последнего, Казимир, держал его «во чти, в ластце и в данине своей, а местце у его милости в раде мевал есми»; сохранил Семен «местце» в раде и в начале правления Александра [262]. Факт примечательный: никто из «украинных» князей, о которых шла речь выше, не занимал места в великокняжеской раде. Очевидно, заседать в раде, не имея соответствующих «урядов», могли только ближайшие родственники правящей династии [263].

Бегство брата Федора в Москву принесло Семену Бельскому и явные материальные выгоды. Во время его тяжбы с А. И. Ходкевичем в 1495 г. кн. Семен заявил: «коли брат мой князь Федор збег до Москвы, ино господар король (Казимир. — М. К. )… тые именья, дельницу его, взял на себе, а потом его милость тые именья, делницу брата моего князя Федорову, з ласки своее дал мне»; Александр подтвердил это пожалование, поскольку имения беглеца-зрадцы (изменника) не переходят к его родне, а «спадают» на господаря [264]. Как видим, владения Бельских рассматривались как часть государственной территории, на которую распространялась верховная власть великого князя, а сами эти князья — не как вассалы вроде Новосильских, но как обычные подданные, наравне с другими вотчинниками. Прибрав к рукам имения брата, Семен Бельский продолжал округлять свои владения, ведя тяжбы из-за спорных земель с кн. Иваном Кобринским, кн. Тимофеем Мосальским и др. [265]

Положение родственников Бельских, кн. Трубецких, было несколько скромнее: во-первых, они не сумели «подкрепить» свое родство с правящим домом брачными узами, как это сделал кн. Иван Владимирович, а во-вторых, сам род Трубецких разросся к концу XV ст. (см. схему 6), что неминуемо вело к его измельчанию.

Как и в случае с Бельскими, неясно, когда и кому из князей был пожалован в особое владение Трубчевск (Трубецк). Традиционно считается, что трубчевский удел обособился с 1399 г. после смерти кн. Дмитрия Ольгердовича Брянского, владевшего и Трубчевском, и достался его сыновьям [266]. Эту версию оспорил, однако, С. Кучиньский, указав на то, что «Трубецким» кн. Дмитрий Ольгердович называется лишь в позднейших летописях и родословиях; в действительности же он, по мнению польского ученого, князем Трубчевска никогда не был, лишь временно владея им около 1380 г. Линия же трубецких князей надежно прослеживается по документам лишь с середины XV в. [267]Кучиньский предположил даже, что кн. Трубецкие вели происхождение не от Дмитрия, а от Андрея Ольгердовича [268].

Ввиду скудости данных едва ли удастся устранить все неясности относительно происхождения Трубецких. А вот вывод С. Кучиньского о том, что Трубчевск принадлежал кн. Трубецким лишь с середины XV в., представляется достаточно обоснованным. За полвека с конца XIV в. этот город сменил многих владельцев; в частности, в 1420–1438 гг. им владел Свидригайло [269]. Но уже в 1440-х гг. Трубчевск оказался под властью господаря: из записи в Метрике 1449 г. явствует, что город «держал» (вероятно, в качестве наместника) некий пан Петраш. Та же запись сообщает о подтверждении Казимиром (4 июля 1449 г.) трубчевскому вотчиннику Данилу Першиничу его имений, а также подтверждении королем земельной дачи, совершенной упомянутым державцей паном Петрашем [270]. Когда в Трубчевске обосновались князья, за которыми впоследствии закрепилось прозвание «Трубецкие», точно неизвестно. По актам 1490-х гг. устанавливаются три поколения князей — владельцев Трубчевска до конца XV в. Первое поколение — князья Семен и Юрий Михайловичи, которые, по свидетельству внуков кн. Семена (февраль 1499 г.), «промежи себе неделни были у отчине» [271]. Из документов 1495 и 1499 гг. выясняется, кроме того, что князь Юрий Михайлович Трубецкой отъезжал было в Москву при Казимире и тогда его «дельницу» — половину Трубецка — «держал от… короля его милости княз Иван Чорторыйский, а после князя Ивана тую ж делницу держал в держанье конюший… пан Гринько Волович»; затем, однако, кн. Юрий вернулся и «бил чолом королю его милости о тую свою отчину» и получил свою «дельницу половину Трубецка» обратно; она перешла по наследству к его сыну Ивану, который в феврале 1495 г. получил на нее подтверждение от нового господаря Александра [272]. Кн. Иван Юрьевич с братом Александром и их двоюродный брат Иван Семенович, упомянутые в грамоте 1499 г., это второе известное нам поколение князей — владельцев Трубчевска. Наконец, там же говорится и о третьем поколении — сыновьях Ивана Семеновича Андрее и Иване: они-то и подали господарю жалобу «на дядка своего на князя Ивана Юрьевича Трубецкого, што ж им не хочет ровного делу дати у отчине у Трубецку и во всих именьях трубецких» — и добились раздела [273].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: