Михаил Кром - Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.

- Название:Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Квадрига; Объединенная редакция МВД

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91791-028-4; 978-5-8129-0096-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кром - Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. краткое содержание

Книга посвящена истории вхождения в состав России княжеств верхней Оки, Брянска, Смоленска и других земель, находившихся в конце XV — начале XVI в. на русско-литовском пограничье. В центре внимания автора — позиция местного населения (князей, бояр, горожан, православного духовенства), по-своему решавшего непростую задачу выбора между двумя противоборствующими державами — великими княжествами Московским и Литовским.

Работа основана на широком круге источников, часть из которых впервые введена автором в научный оборот. Первое издание книги (1995) вызвало широкий научный резонанс и явилось наиболее серьезным обобщающим трудом по истории отношений России и Великого княжества Литовского за последние десятилетия. Во втором издании текст книги существенно переработан и дополнен, а также снабжен картами.

Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С. Кучиньский обратил внимание на то, что в процитированных выше грамотах 90-х гг. XV в., выданных князьям Трубецким, упомянуты только распоряжения Казимира, между тем как в других подобных документах (например, в рассмотренных выше докончаниях Казимира с Новосильскими князьями) есть ссылки на пожалования его предшественников — Витовта и др. На этом основании польский исследователь сделал вывод, что только при Казимире упомянутые князья получили Трубчевск в вотчину [274]. Действительно, если учесть, что в 1440-х гг. этот город держал пан Петраш, а в 1449 г. там непосредственно распоряжался король (см. выше), то получается, что князья Семен и Юрий Михайловичи не могли получить Трубчевск раньше 50-х гг. XV в. Словом, как и Бельские, Трубецкие владели своей вотчиной совсем недавно. Кроме того, анализируемые документы 1490-х гг. показывают, что и во второй половине XV в. великий князь продолжал распоряжаться территорией Трубецка, как он это делал в 40-х гг. Вотчина отъехавшего на какое-то время в Москву кн. Юрия Трубецкого «спала» на господаря, как это было и в случае с Федором Бельским. Поэтому ни Белую, ни Трубецк нельзя считать удельными княжениями: они являлись частью государственной территории, а владевшие ими князья — лишь крупными вотчинниками.

До 1499 г., согласно процитированной выше грамоте, в вотчинах Трубецких не было семейного раздела. Факт совместного управления городом и отсутствия старшего среди княжеской «братии» (в отличие, например, от Вяземских) подтверждается жалобой московских купцов на повышение пошлин: «А в Трубецку наперед того имали по грошу с воза, а нынеча князи Трубецкие прибавили, емлют тритцатое» [275].

С разрастанием к концу столетия княжеского семейства род Трубецких все больше мельчал. Одним из признаков этого измельчания был переход представителей обеих ветвей рода (Семеновичей и Юрьевичей) на великокняжескую службу. Так, кн. Иван Юрьевич упоминается в 1486–1490 гг. в качестве королевского наместника в Мценске и Любутске [276]; в те же годы он получает регулярные денежные выплаты из господарской казны [277]. А вот его племянники, кн. Андрей и Иван Ивановичи, служили великокняжескими дворянами [278].

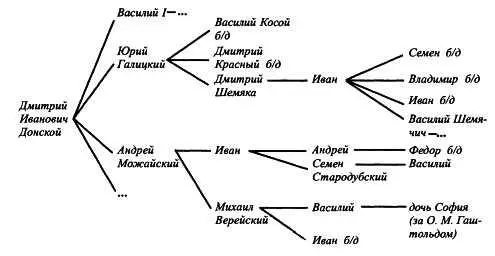

Соседями Трубецких были северские княжата. В первой половине XV в. в северских городах сменилось много владельцев [279], а в середине столетия там обосновались московские беглецы, сыновья удельных князей из дома Дмитрия Донского — Шемячич и Иван Можайский (см. схему 7).

Северские князья из московских удельных родов [280]

Отъезд в Литву в 1454 г. внука Дмитрия Донского, кн. Ивана Андреевича Можайского, имел свою предысторию. Его отец Андрей Дмитриевич в 1403 г. женился, как говорят летописи и родословия, «у князя Александра Патрикеевича у Стародубского» [281]. Кн. Александр Патрикеевич, из Гедиминова рода, действительно владел тогда (в 1397–1406 гг.) Стародубом Северским (а временно и Брянском), пока не ушел в 1408 г. в свите Свидригайлы в Москву [282]. Так завязались связи московских удельных князей с Гедиминовичами, с Литовской Русью. Сам кн. Иван Андреевич женился на дочери кн. Федора Львовича Воротынского (служившего, как уже говорилось, еще с 1427 г. литовскому господарю): 5 февраля 1448 г. кн. Федор Воротынский дал поручную запись Казимиру « по зяти своемпо князе Иване Андреевиче (в подлиннике ошибочно: «Андреи Ивановиче». — М. К. ) Можайском» в том, что если король посадит его на великом княжении московском, он будет «писаться… королю… во всяких грамотах братом молодшим», отдаст литовскому господарю Ржеву и Медынь, заключит с ним военный союз и т. д. [283]Этим планам, правда, не суждено было сбыться, и в августе 1449 г. кн. Иван Андреевич упомянут в числе «братьи молодшей» Василия II в его договоре с Казимиром [284]. Однако литовские контакты не были забыты, и когда в 1454 г. рать Василия II пошла к Можайску за «неисправление» князя, Иван Андреевич «выбрався з женою и з детми и со всеми своими, побеже к Литве» [285]. Казимир пожаловал ему Стародуб и Гомель «у вотчину» — мы узнаем об этом из подтвердительной грамоты, выданной в 1496 г. сыну князя Ивана, Семену Ивановичу Можайскому великим князем Александром [286], сам же привилей Казимира не сохранился. В литературе уже было обращено внимание на то, что выбор объекта пожалования, видимо, не случаен: Иван Можайский приходился внуком Александру Патрикеевичу, некогда владевшему Стародубом [287]. В апреле 1465 г. к владениям кн. Ивана прибавился Брянск, который был ему пожалован в вотчину, но с рядом ограничений: не отнимать имений у местных землевладельцев, не вступаться в церковное имущество, судить по старине, «а своих новых судов, а некоторых пошлин новых не уводити» [288]. Однако, по-видимому, новый владелец Брянска не очень-то считался с правами местных вотчинников: сохранилось упоминание о том, что Иван Андреевич отнял село Княжичи у нескольких брянских бояр [289]. Можно предположить, что княжеский произвол привел вскоре к конфликту кн. Можайских с брянским населением. Подробности этого конфликта нам неизвестны, но мы знаем его развязку — потерю князьями Можайскими Брянска. Иван Андреевич владел Брянском до самой смерти (он умер в период между 1471 и 1483 гг.) [290]. Его сыновья разделили отцовские владения, и этот город достался кн. Андрею Ивановичу [291], но владел он им недолго: грамота Казимира от 7 июня 1486 г. об аренде брянского мыта адресована уже «наместнику браньскому, тому, которому дамо от нас Бряньск держати» [292], — т. е. город к этому времени попал снова под власть господаря, но наместника еще предстояло назначить. О том, что произошло, свидетельствует запись в посольской книге, отражающая положение 1487 г., — о повышении пошлин в Брянске: «ныне, как князь Андрея княжа Иванова сына свели, и опосле того прибавили тритцатое» [293]. Драматическую ноту добавляет к этому известию сообщение родословий о том, что сын Андрея Ивановича, кн. Федор погиб — «убили его брянчане» [294]. Так по крупицам восстанавливается картина произошедшего: итак, Андрей был сведен (можно полагать — по требованию брянцев), а сын его был убит во время этого инцидента. После утраты Брянска (вероятно, в 1486 г.) кн. Андрей Иванович исчезает из поля зрения источников: возможно, он вскоре умер. Единственным наследником всех владений Можайских остался кн. Семен Иванович.

В том же 1454 г., что и Иван Можайский, выехал в Литву сын Дмитрия Шемяки — Иван Шемячич [295]. Привилей на пожалованные ему Казимиром владения в Северской земле не сохранился. Ю. Вольф полагал [296], что Ивану Дмитриевичу были даны королем Новгород-Северский и Рыльск. Пожалование первого из названных городов Ивану Шемячичу и его детям сомнений не вызывает: сохранилось, в частности, свидетельство, что в 1487 г. Новгород-Северский находился под властью кн. Семена Ивановича Шемячича [297]. А вот в отношении Рыльска мнение Вольфа было оспорено С. Кучиньским, указавшим, что оно противоречит данным источников 1490-х гг. [298]Действительно, в посольской книге записаны жалобы 1497–1498 гг. на рылян, причем они вместе с мценянами и путивльцами названы великокняжескими людьми [299]. До 1500 г. никаких следов владения Шемячичей Рыльском не обнаруживается [300].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: