Михаил Кром - Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.

- Название:Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Квадрига; Объединенная редакция МВД

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91791-028-4; 978-5-8129-0096-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кром - Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. краткое содержание

Книга посвящена истории вхождения в состав России княжеств верхней Оки, Брянска, Смоленска и других земель, находившихся в конце XV — начале XVI в. на русско-литовском пограничье. В центре внимания автора — позиция местного населения (князей, бояр, горожан, православного духовенства), по-своему решавшего непростую задачу выбора между двумя противоборствующими державами — великими княжествами Московским и Литовским.

Работа основана на широком круге источников, часть из которых впервые введена автором в научный оборот. Первое издание книги (1995) вызвало широкий научный резонанс и явилось наиболее серьезным обобщающим трудом по истории отношений России и Великого княжества Литовского за последние десятилетия. Во втором издании текст книги существенно переработан и дополнен, а также снабжен картами.

Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На второй стадии, во время войны 1492–1494 гг., завершился переход новосильских князей, и под натиском последних при активном участии на этот раз московских войск удалось «оторвать» от Литвы часть более мелких княжат — Вяземских и Мезецких; Мосальские же просто были пленены со своим городком. Эта категория князей проявляла пассивность и по доброй воле подданство не меняла. Различия в позиции пограничных князей по отношению к противоборствующим сторонам отразились в мирном договоре 1494 г., закрепившем приобретения Москвы.

Наконец, на третьей стадии, в ходе войны 1500–1503 гг., под властью Москвы оказались (не по своей воле) остававшиеся еще в литовском подданстве верховские князья (Мосальские, Мезецкие) и перешли на службу к Ивану III князья, получившие свои вотчины в пожалование от литовских великих князей: Семен Бельский, Можайский, Шемячич и (видимо, вынужденно) Трубецкие. В этих событиях, по сравнению с 70–90-ми гг., самостоятельная роль «украинных» князей была невелика, зато нужно отметить резкий рост военной активности Москвы. Было захвачено и много нечастновладельческих городов (Брянск, Путивль, Дорогобуж и др.): сильнее проявился элемент завоевания, меньше — элемент добровольного перехода под власть московского государя.

И последнее замечание. Процесс изживания удельной старины в Литовской Руси не был прямолинейным, однонаправленным. Стараясь ограничить удельную самостоятельность новосильских князей, литовские господари одновременно создавали новые уделы, которые к 1500 г. обрели значительную самостоятельность (владения С. Бельского, С. Можайского, В. Шемячича). С другой стороны, Иван III, подчеркнуто отстаивавший в споре с Литвой «удельность» пограничных князей, отнюдь не собирался в собственном государстве предоставить им полную удельную самостоятельность. Предположение М. Н. Тихомирова о том, что и с московским государем заоцкие и северские князья заключили докончания, подобные тем, которые служебные князья имели с господарем в Литве [488], — не имеет опоры в источниках: никаких следов подобных «докончаний» не сохранилось. Судьбы служилых князей в Русском государстве явились прямым продолжением тех процессов, которые протекали в их уделах и вотчинах в литовский период. Как было показано выше, уже во второй половине XV в. среди новосильских князей преобладание получили Воротынские, и вот в начале XVI в. Воротынские завладели значительной частью Одоева [489]. Продолжалось измельчание Вяземских и Мезецких в XVI в. Уже в 1495 г. в Вязьме находился великокняжеский наместник, а Мезецк Иван III в конце 1503 г. завещал своему сыну Дмитрию [490]. Действительно крупные уделы северских князей просуществовали только до второго десятилетия XVI в.

Глава третья

Православные князья в Великом княжестве Литовском в начале XVI столетия

Переходим к изучению положения православных («русских») князей в Великом княжестве Литовском в начале XVI в. В связи с нашей темой особенно нас будет интересовать вопрос о месте и роли князей в политической жизни Литовского государства, а также о том, были ли они лояльны по отношению к виленским властям или находились в оппозиции к ним, составляли ли какие-либо «партии», движения и т. п.

После перехода ряда «украинных» князей вместе с вотчинами на московскую службу на рубеже XV–XVI вв. в Великом княжестве Литовском удельных князей почти не осталось. Если не считать Кобринского удела, в котором мужская линия княжеской династии пресеклась еще в 1491 г., а женская — в 1519 г., после чего Кобрином распоряжался господарь [491], — в начале XVI в. княжеские права на свои уделы сохраняли: Михаил Иванович Жеславский — на Мстиславль и Мглин, Федор Иванович Ярославич — на Пинск и Клецк, Юрий Семенович (в ту пору малолетний) с матерью Анастасией — на Слуцк и Копыль [492].

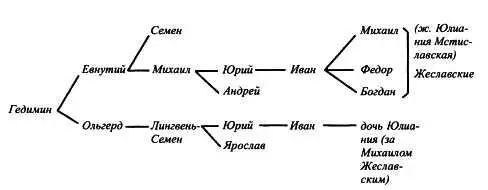

Мстиславское княжество в конце XIV — начале XVI в. принадлежало Гедиминовичам (см. схему 8). Сначала им владели потомки Семена Лингвеня Ольгердовича; последним князем из этой династии был Иван Юрьевич. После его смерти (около 1486 г.) Мстиславль остался его вдове и дочерям. Великий князь Александр, под чьей опекой находились дочери Мстиславского князя, выдал старшую из них, Юлианию, замуж за кн. Михаила Ивановича Жеславского, тоже из рода Гедиминовичей (потомок Евнутия) [493]. Великий князь записал после этого в 1498 г. в «отчину» кн. Михаилу Жеславскому города Мстиславль и Мглин [494]. Таким образом, кн. Михаил не был отчичем этого княжества, а получил его в качестве пожалования от господаря. Соответственно, в привилее от 19 марта 1499 г. регламентируются отношения нового Мстиславского князя со своими подданными: за боярами сохраняются имения, пожалованные им прежними князьями (Лингвеневичами), если бояре не пожелают служить новому князю, они могут «ехати проч вольно», оставив имения, князь же «без вины» не может их с имений согнать; боярин Каспор Гарманович выводится из юрисдикции кн. Мстиславского — он служит со своих имений господарю [495].

Владельцы Мстиславского княжества: Лингвеневичи и Жеславские [496].

По наблюдениям А. Ю. Дворниченко [497], ограничение власти и княжеских прав Михаила Мстиславского проявилось и в интитуляции некоторых выданных им грамот («Божьей милостью и здоровьем господаря нашего великого короля Жикгимонта»), и в том, что своей супруге он дал «против вена» не земли в княжестве Мстиславском, а свои «выслуги» в Кревском повете [498]. Нужно также учесть, что в Мстиславле была весьма крупная и организованная городская община, с которой, как мы увидим в дальнейшем, князю приходилось считаться [499].

Сходная ситуация наблюдается в описываемый период в Пинско-Клецком удельном княжестве. После смерти последнего пинского князя Юрия Семеновича (из рода Наримунтовичей) Пинск «спал» на короля Казимира, который в 1471 г. пожаловал его вдове Семена Олельковича (последнего киевского князя) княгине Марье [500]. Так было восстановлено Пинское княжество, но над ним сохранялся верховный контроль господаря. В 1498 г. княгиня Марья выдала свою дочь Александру за сына московского изгнанника, Федора Ивановича Ярославича [501]. Отец кн. Федора, Иван Васильевич, был сыном удельного князя Василия Ярославича Серпуховского и Боровского (внука кн. Владимира Андреевича Храброго); после «поимания» кн. Василия Ярославича Василием II в июле 1456 г. сын его Иван бежал в Литву [502], где получил от короля Казимира Клецк и другие пожалования, унаследованные после его смерти сыном, кн. Федором Ивановичем [503]. После брака с княжной Александрой Пинской Федор Иванович Ярославича (это прозвание закрепилось в Литве за потомками кн. Василия Боровского, на короткое время «выезжавшего» в Литву в 1446 г.) сосредоточил в своих руках Пинск и Клецк.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: