Михаил Кром - Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.

- Название:Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Квадрига; Объединенная редакция МВД

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91791-028-4; 978-5-8129-0096-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кром - Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. краткое содержание

Книга посвящена истории вхождения в состав России княжеств верхней Оки, Брянска, Смоленска и других земель, находившихся в конце XV — начале XVI в. на русско-литовском пограничье. В центре внимания автора — позиция местного населения (князей, бояр, горожан, православного духовенства), по-своему решавшего непростую задачу выбора между двумя противоборствующими державами — великими княжествами Московским и Литовским.

Работа основана на широком круге источников, часть из которых впервые введена автором в научный оборот. Первое издание книги (1995) вызвало широкий научный резонанс и явилось наиболее серьезным обобщающим трудом по истории отношений России и Великого княжества Литовского за последние десятилетия. Во втором издании текст книги существенно переработан и дополнен, а также снабжен картами.

Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

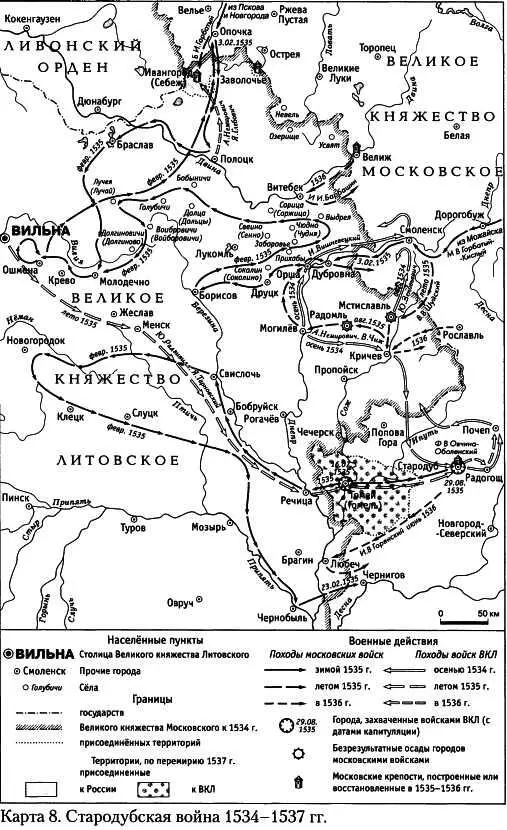

В последнее десятилетие правления Василия III на русско-литовской границе поддерживалось хрупкое перемирие. А после его смерти вспыхнула в 1534 г. новая война [1009], оказавшаяся последней в ряду русско-литовских войн конца XV — первой трети XVI в. Ответом на осеннее нападение (1534 г.) литовцев стал поход русских воевод вглубь Великого княжества зимой 1535 г., во время которого были опустошены окрестности Полоцка, Витебска, Браславля, Дубровны, Орши, Друцка и других городов; легкие отряды доходили почти до самого Вильна [1010]. Поход повторился в июле — августе 1535 г. Его центральным событием стала безуспешная осада Мстиславля: хотя воеводы (кн. В. В. Шуйский «с товарыщи») в течение недели «моцным способом… з великим штурмом его добывали», дело ограничилось сожжением посада и повреждением крепостной стены и надворотной башни, «а город Мстиславль отстоялся» [1011]. Какова была позиция местного населения, видно из следующего эпизода. Мстиславское боярство призвало на помощь ближайший литовский отряд, но хотя подмога так и не подошла [1012], мстиславцы выдержали осаду. Не добившись здесь успеха, воеводы принялись опустошать окрестности Кричева, Могилева, Орши, Дубровны и других городов, но, узнав о вторжении литовской армии на Северщину, вернулись в Смоленск [1013].

Тем временем польско-литовские войска после трех дней осады овладели 16 июля Гомелем, причем местные служилые люди-гомьяне принесли присягу на верность королю [1014], а в конце августа штурмом был взят Стародуб [1015]. По заключенному в феврале 1537 г. перемирию, Гомель остался за Литвой [1016]. Так еще раз (после потери Любеча в 1508 г.) проявилась непрочность присоединения в 1500 г. к Московскому государству северских удельных городов. В целом война 1534–1537 гг. продемонстрировала определенное равновесие сил: Литва не могла добиться возвращения потерянных земель (кроме Гомеля), Москва с той поры прекратила на двадцать с лишним лет попытки присоединения новых городов соседнего государства.

Обобщая наши наблюдения, можно сделать вывод, что материал, относящийся к истории русско-литовских войн конца XV — первой трети XVI в., подтверждает выдвинутое выше предположение о связи между статусом того или иного города и его поведением на внешнеполитической арене. Украинные удельные городки не имели никакой самостоятельной позиции, даже не пытались как-то повлиять на свою судьбу и служили лишь объектом захвата соперничавших князей, литовских и московских войск. Эти городки, по существу, не входили в политическую систему Великого княжества, и их нетрудно было от него оторвать.

В отличие от них города, отнесенные нами ко второй категории — крупные частновладельческие (Мстиславль, Пинск, Слуцк и др.) и малые великокняжеские города, — занимали определенную позицию: они дорожили своей «стариной», которая для них была связана с порядками Великого княжества Литовского, и по мере сил защищали ее как от посягательств наместников, так и от натиска внешних врагов. Однако у этих городов наблюдается большее разнообразие в линии поведения: незначительным московским отрядам они оказывали сопротивление, но перед крупными силами капитулировали, с тем чтобы потом снова вернуться в литовское подданство. Таким образом, их позиция сильно зависела от военно-политической обстановки, от соотношения сил противоборствующих сторон в данный момент.

Наконец, крупные привилегированные городские общины (Полоцк, Витебск, Минск, Смоленск) наиболее активно проявляли себя во внутри- и внешнеполитической сфере. Они занимали во время русско-литовских войн бескомпромиссную позицию, выдерживали длительные осады, сопротивлялись до последней возможности и даже (подобно Смоленску в 90-х гг. XV в.) отстаивали литовские порядки в других городах.

Сказанное дает ключ к объяснению поразительной разницы в характере войн до и после 1500 г.: на первом этапе (по 1500 г. включительно) Москва имела дело с удельными и небольшими великокняжескими городами, присоединение которых по указанным выше причинам и при поддержке местных князей далось ей без особых усилий. На втором же этапе московским войскам противостояли гораздо более крупные и прочнее «укорененные» в Великом княжестве города, оказавшие настолько сильное сопротивление, что процесс присоединения новых городов к Русскому государству сначала резко замедлился, а после 1514 г. — надолго прекратился.

Глава третья

Проблема выбора между Москвой и Литвой в различных городских слоях на рубеже XV–XVI вв.

До сих пор мы рассматривали город как единое целое, как единицу политико-административной системы Великого княжества. Теперь же мы постараемся взглянуть на городскую жизнь как бы изнутри, ведь горожане не были сплошной однородной массой. По общему правилу, чем крупнее был город, чем интенсивнее протекали в нем социально-экономические процессы, тем заметнее проступало социальное расслоение.

Естественно предположить, что у разных городских слоев интересы были различны, неодинаковой была их позиция и роль в русско-литовских войнах. Сначала попытаемся разобраться, на чьей стороне в этом противоборстве двух держав оказалась городская верхушка — боярство.

Социальному облику, правовому статусу боярства Великого княжества Литовского, его роли в жизни городов посвящена обширная литература [1017]. Исследователями установлено, что бояре являлись мелкими и средними землевладельцами, большинство из них несло военную службу при великокняжеском дворе, а меньшая часть служила удельным князьям. Щедрые земельные пожалования великих князей в XV в. заложили основу могущества ряда боярских родов. В конце этого столетия боярство играло активную роль в хозяйственной и политической жизни восточных земель Литовского государства [1018].

Учитывая важную роль городской верхушки, московские власти при взятии городов старались изолировать ее от основной массы населения. Так, зимой 1492/93 г. после овладения Мезецком, Серпейском и Опаковым жители были приведены к присяге, а «градских больших людей приведоша на Москву» [1019]. Та же ситуация повторилась при вступлении Василия III в 1514 г. в покоренный Смоленск: согласно Архангелогородскому летописцу, великий князь велел владыке смоленскому, королевскому воеводе и «многим князем смоленьским и паном приметным» идти в его шатер, где их продержали под стражей до утра [1020].

В небольших пограничных городках — как удельных, так и центрального подчинения, — где, как мы уже выяснили, посадское население было крайне малочисленным, первенствующее положение принадлежало местному боярству, причем в силу неразвитости мещанского слоя никто это преобладание не пытался оспорить: в этих городах не заметно и следа какой-то сословной борьбы. Однако разница в статусе города проявлялась в том, что удельное боярство (оставляя пока в стороне крупные частновладельческие города вроде Мстиславля) не решало самостоятельно судьбу своего города: это была прерогатива князей, а на долю боярства господарских городов подчас выпадала такая роль. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: