Георгий Александровский - Цусимский бой

- Название:Цусимский бой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-5936-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Александровский - Цусимский бой краткое содержание

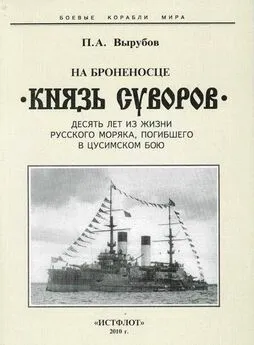

В душе и памяти русского народа Русско-японская война (1904–1905) оставила очень глубокий след. По сей день не иссякает горячий интерес наших соотечественников к трагическим и героическим событиям тех далёких лет. Эта война во многом определила судьбу не только Японии, но и России. Но если победа Японии стала для страны стимулом в продвижении по пути прогресса и повысила её международный авторитет, то поражение России в ещё большей степени обострило те противоречия и трудности, с которыми столкнулась наша страна на рубеже двух столетий. Можно сказать, что это поражение стало детонатором тех событий, которые потрясли Россию в 1917 году и привели к падению Империи. Но нам нечего бояться памяти о Цусиме. Правда, которой мы должны гордиться, показала, что русский народ не потерял своего героического духа. Эта правда уже в течение тысячи лет является движущей силой русского народа, той живой водой, которая соединяет снова вместе временно разрозненные части русского государства и подымает страну с одра смертельной болезни, воскрешая её к новой жизни.

Цусимский бой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я жадно смотрел в бинокль. Перелёты и недолёты ложились близко, но самого главного, т.е. попаданий, как и в бою 28 июля, нельзя было видеть; наши снаряды при разрыве почти не дают дыма, а кроме того, трубки их устроены с расчётом, чтобы они рвались, пробив борт, внутри корабля. Попадание можно было заметить только в том случае, когда у неприятеля что-нибудь подобьёт, свалит… Этого не было…

Минуты через две после открытия нами огня, когда за первыми двумя броненосцами успели повернуть и вторые два, японцы стали отвечать».

В противоположность нашим инструкциям стрельбы, пристрелку вёл один «Миказа» и затем передал правильное расстояние до цели остальным японским кораблям, которые сразу перешли на поражение. По мере выполнения поворота все четыре японских броненосца и один из японских броненосных крейсеров сосредоточили свой огонь по «Суворову». У русских кораблей не было точно разработанных инструкций, в каком порядке стрелять, и первые четыре броненосца, следуя сигналу адмирала Рожественского, сначала сосредоточили стрельбу по «Миказе», но затем, видя трудность корректировки одновременной стрельбы нескольких кораблей по одной цели, перенесли огонь на остальные японские корабли.

Стрельба японских броненосцев по «Суворову» началась, согласно записям капитана 2-го ранга Семёнова, с перелётов. «Некоторые из длинных японских снарядов на этой дистанции опрокидывались и, хорошо видимые простым глазом, вертясь, как палка, брошенная при игре в городки, летели через наши головы не с грозным рёвом, как полагается снаряду, а с каким-то нелепым бормотанием».

— Это и есть «чемоданы»? — спросил Семёнова лейтенант Редкин, командир кормовой 6-дюймовой башни правого борта, которая не могла стрелять по противнику, находившемуся с левого борта.

— Они самые…

«Однако меня тут же поразило, что „чемоданы“, нелепо кувыркаясь в воздухе и падая как попало в воду, всё-таки взрывались. Этого раньше не было. В Порт-Артуре японские снаряды так же плохо рвались, как и русские».

«После перелётов пошли недолёты. Всё ближе и ближе… Осколки шуршали в воздухе, звякали о борт, о надстройки… Вот недалеко, против передней трубы, поднялся гигантский столб воды, дыма и пламени… На передний мостик побежали с носилками. Я перегнулся через поручень кормового мостика.

— Мичмана князя Церетели [Георгия Ростановича]! — крикнул лейтенант Редкин, направляясь в свою башню».

Один из самых молодых флаг-офицеров Рожественского был одним из первых, пролившим кровь, первой жертвой потрясающей драмы, разыгравшейся среди мутных волн Японского моря.

ГЛАВА IV.

НА «ОСЛЯБЕ»

«Ослябя» был однотипным кораблём с затопленными в Порт-Артуре «Пересветом» и «Победой». Это были красивые корабли с высоким бортом и с симметрично расположенными тремя трубами. Они были одинаковых размеров с броненосцами, но были несколько более быстроходными за счёт экономии веса, достигнутой уменьшением броневой защиты кораблей.

Вообще, русская эскадра была слабее бронирована, чем японская. В то время как на японских кораблях тяжёлая броня прикрывала в среднем 25% борта, и на небронированную часть борта приходилось только 39% всей площади, на русских кораблях тяжёлая броня защищала только 17%, а небронированный борт в среднем превышал 60% площади. На «Ослябе» тяжёлая броня прикрывала едва 15% всей площади борта. Даже японские бронированные крейсера были лучше защищены, чем русский броненосец «Ослябя». В сущности говоря, «Ослябя» по своей идее являлся линейным бронированным крейсером — предшественником линейных крейсеров, которые были построены после Русско-японской войны.

Находясь в одной линии с устаревшими тихоходными броненосцами, «Ослябя» не мог использовать своего преимущества в ходе, ради которого конструкторы этого корабля отказались от надёжной броневой защиты. И данное обстоятельство оказалось гибельным для этого рокового во всех отношениях корабля.

На «Ослябе» держал свой флаг командующий вторым броненосным отрядом контр-адмирал Дмитрий Густавович Фёлькерзам. Он был опытным и просвещённым моряком, большим знатоком Дальневосточного морского театра и любившим свою Родину и страдавшим за её неудачи в Русско-японской войне офицером, пошедшим в безнадёжный поход на Дальний Восток по собственному желанию. Наверно, он был и храбрым воином, за которого, как он сам писал, «Бог даст, никому не придётся краснеть».

Адмирал обладал приветливым характером и большим тактом и влиял благотворно на адмирала Рожественского, смягчая его категоричные решения.

Но хлопоты, связанные с организацией самостоятельной проводки его отряда через Суэцкий канал на Мадагаскар, долгая стоянка в тропическом климате у этого острова, дурные вести с родины и с театра военных действий подкосили здоровье младшего флагмана эскадры адмирала Рожественского. Преодоление невероятных трудностей совместного похода эскадры сказалось и на здоровье самого Рожественского. К концу похода командующий эскадрой настолько переутомился, что с трудом ходил и не был в состоянии обойти палубы своего флагманского корабля. Что же касается контр-адмирала Фёлькерзама, то он за несколько недель до боя у Цусимы тяжело занемог и умер за три дня до боя.

Адмирал Рожественский приказал держать в секрете смерть своего помощника и не спускать флага начальника второго отряда с мачты «Осляби», боясь, что известие о преждевременной смерти младшего флагмана будет воспринято за плохое предзнаменование и отразится на боевом духе личного состава эскадры.

Но на «Ослябе» о смерти адмирала Фёлькерзама знали, и настроение экипажа было подавленным. Команда с побледневшими лицами присутствовала на панихиде по адмиралу, как будто бы молилась на собственных похоронах. Броненосец вступил в бой с бездыханным телом своего адмирала, уложенным в цинковый гроб, который стоял в корабельной церкви. Контр-адмиральский флаг развевался на мачте корабля, вводя в заблуждение не только корабли русской эскадры, но и японский броненосный флот. Думая, что на «Ослябе» находится младший флагман, японцы сосредоточили огонь своих семи броненосных крейсеров на этом несчастном корабле.

Бой с Порт-Артурской эскадрой у Шантунга японцы выиграли в немалой степени потому, что они сосредоточили стрельбу на русском флагманском корабле «Цесаревич» и сумели вывести из строя этот корабль, убив удачным попаданием командующего эскадрой адмирала Витгефта. Той же тактике, уже оправдавшей себя, японцы придерживались и в Цусимском бою и сосредоточили огонь своей эскадры в первую очередь на двух русских флагманских кораблях, из которых один был настоящий, а другой мнимый.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: