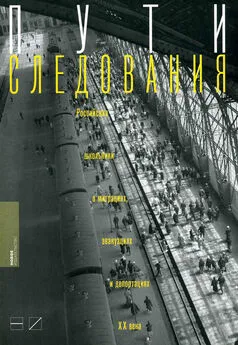

Ирина Щербакова - Пути следования: Российские школьники о миграциях, эвакуациях и депортациях ХХ века

- Название:Пути следования: Российские школьники о миграциях, эвакуациях и депортациях ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Щербакова - Пути следования: Российские школьники о миграциях, эвакуациях и депортациях ХХ века краткое содержание

В сборник «Пути следования» вошли работы российских школьников, поступившие на Всероссийский исторический конкурс общества «Мемориал» в 2009–2011 годах. Исследования ребят, включенные в сборник, рассказывают о перемещениях и переездах жителей России в XX веке, чаще всего совершавшихся не по своей воле.

Пути следования: Российские школьники о миграциях, эвакуациях и депортациях ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И, скорее всего, в армию Игорь пошел уже будучи больным человеком, да еще принимал участие в боевых операциях, был в постоянном напряжении. Странно, конечно, но факт, что перед призывом в армию Игорю, как и остальным призывникам, не обследовали сердце, не сделали кардиограмму. В медицинских документах значится: «Здоров. К службе в рядах Вооруженных Сил РФ годен». Снимать показания кардиографа у призывников в военкомате начали только после смерти Игоря, да и то недолго.

Год назад из армии вернулся мой старший брат Владимир. Я спросила у него, как он проходил медицинскую комиссию перед призывом и делали ли ему кардиограмму сердца. Он ответил, что нет. Сказал, что просто померили давление и пульс и послушали фонендоскопом сердце.

Я считаю, что одна из самых серьезных проблем нашей армии – это формальное отношение к здоровью призывников. Военкомату нужно набрать необходимое количество молодых людей, и он набирает. Любой ценой. Особенно остро этот вопрос стоит в российской глубинке. Я убеждена, что совсем немного молодых людей из сел и деревень или из совсем маленьких городков ездят в областные центры обследовать свое здоровье. В молодости над этим не задумываешься, не болит ничего – да и ладно. Значит, врачам, работающим на призывных пунктах, нужно быть более внимательными при обследовании, чтобы не пропустить болезнь.

А болезнь Игоря продолжала прогрессировать.

После обследования в областной больнице стало ясно, что помочь Игорю выжить может только пересадка сердца. Связались с Москвой, куда в срочном порядке отправили все анализы. Игорь был поставлен в очередь на операцию, ему дали инвалидность I группы. Операция стоила тогда 60 тысяч рублей, но инвалидам I группы ее делали бесплатно.

Игорю становилось все хуже. Он почти не выходил из дома, так как подняться даже на второй этаж мог с трудом. Спал почти сидя, подложив под спину подушки, иначе начинал задыхаться. Сердце Игоря увеличилось в размерах настолько, что грудную клетку просто выперло. Такое явление называется «бычье сердце».

24 декабря 1998 года Игорь своими ногами пошел на стадион болеть за свою хоккейную команду. Сидя неподвижно на трибуне, Игорь простудился. У него снова поднялась температура, он стал задыхаться. Пришлось вызвать «скорую помощь», которая увезла его в больницу. Через день, ранним утром 26 декабря, Игоря Рыжова не стало.

Если бы ему успели сделать операцию, он был бы жив и сейчас. Этих «если» великое множество: если бы в военкомате перед призывом в армию было проведено полное обследование, то, возможно, болезнь удалось бы выявить в самом начале; если бы Игорь не попал в Чечню, а отправился служить, например, в Подмосковье, то не было бы резкой перемены климата и постоянного стресса от сознания постоянной опасности; если бы не было ранения, если бы не осколок недалеко от сердца; если бы после службы солдат, чьи души и тела истерзаны Чечней, отправляли на полное квалифицированное обследование; если бы…

Беседуя с другом Игоря Рыжова Игорем Соловьевым, я узнала, что он тоже проходил службу в Чечне в течение года. Призвали его на полгода позднее, чем Рыжова, – 3 марта 1995 года. В Чечню был отправлен с Кантемировской дивизией. Его рассказ меня просто потряс. «О Чечне никто из нас, прошедших ее, рассказывать не любит, потому что ничего хорошего там не было, а иногда было просто паршиво. Вспоминать очень тяжело. Я был участником многих боевых операций. Мы стояли на разных базах: Шали, Курчалой, Ведено, Агишты. На базах жили в блоках по 10–15 человек.

Самыми тяжелыми считались штурмы города Грозного (1 января 1995 года, 5 марта 1995 года, 6 августа 1996 года), так как боевики дрались за свою столицу насмерть, да и были гораздо лучше обучены. У нас в основном были солдаты срочной службы, контрактников мало, а у них много профессиональных солдат. Хотя в 166-й горно-штурмовой бригаде, где я проходил службу, я был один „срочник“, остальные контрактники, но это была большая редкость.

На операции мы выходили колонной (около 100 машин). Первой обычно идет разведка, она докладывает, где базируются боевики, а уже затем выступает пехота. В пунктах, где много мирных жителей, мы старались обходиться без тяжелой техники или обходили эти поселения. Постоянно передвигались с одного места на другое. Долго стоять на одном месте было опасно. Вернешься на базу и опять дней на 30–35 в полевые условия. Обмундирования было недостаточно, оно быстро приходило в негодность. Приходилось добывать самим. Я, например, покупал сам себе на рынке кроссовки после зимы, так как в сапогах было очень жарко, ноги потели и начинали преть, могли появиться язвы. Футболка у меня тоже была с рынка, а сверху тельняшка и китель. На голове носили платки (они не сваливаются): один защищает лицо от пыли, когда идешь в колонне, другой на голове».

Факт самостоятельной добычи одежды во время службы в армии меня тоже удивил. Неужели страна, которую они защищают, не могла обеспечить солдат нормальным обмундированием по сезону? По-моему, такого нет ни в одной армии мира.

«Все очень скучали по дому, ждали писем. Многим ребятам давили на психику горы, – рассказывает Игорь Соловьев. – Кормили на базах хорошо. Но когда стояли на постах, например, неделю закрывали ущелья, то нам выдавали сухой паек только на три дня, а потом еду добывали сами. Иногда меняли у местных жителей обмундирование на мясо. Бывали случаи мародерства. Трудно было доставлять пищу и воюющим солдатам. На высотках еду варили сами. Тушенку разогревали прямо на горячих моторах БТР. На посту стояли по очереди – два часа спишь, два часа стоишь. Одному на посту стоять было нельзя, так же как и технику по одной единице не выпускали, только колонной, опасно.

Местное население относилось к нам по-разному. С некоторыми жителями общались хорошо, меняли в селениях на баранов медикаменты, тушенку, подсолнечное масло. А вот неожиданных поступков со стороны детей боялись. Они в любой момент могли, например, кинуть гранату. Поэтому близко к постам и базам их старались не подпускать.

Я принимал участие в штурме Грозного 6 августа 1996 года. Сначала с ходу взяли городскую больницу, потом мост через реку Сунжу и стадион „Динамо“, где впоследствии убили Кадырова. Я получил осколочное ранение в голову, один осколок вытащили, а второй остался. Несколько дней пролежал в госпитале. А штурм Грозного продолжался до 26 августа. Ребята рассказывали, что трупы тогда увозили самосвалами. Всем убитым и тяжелораненым давали орден Мужества. 29 августа, после переговоров генерала Лебедя, нас вывели из Чечни»1.

Я спросила у Игоря о приблизительном количестве погибших в его части. Вот что он ответил: «За год, что я служил, в части погибло примерно 150 человек, а из бригады приблизительно 500–600 человек, точнее сказать не могу. На всех базах была большая палатка – морг. Но далеко не все солдаты погибали в боях. Некоторые пьяными падали с брони, их было не видно в пыли, и они попадали под колеса идущих следом машин. А водки там было очень много. Без водки там можно было сойти с ума, она помогала забыться. Никаких развлечений не было, ни книг, ни кино. Солдаты пили вместе с офицерами, там были все равны. Случалось, что пьяные солдаты ссорились и убивали друг друга, там ведь у всех боевое оружие, а порядка и дисциплины нет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: