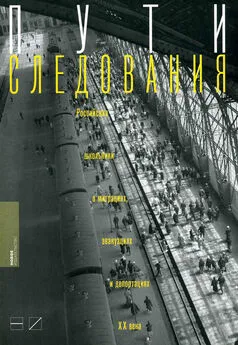

Ирина Щербакова - Пути следования: Российские школьники о миграциях, эвакуациях и депортациях ХХ века

- Название:Пути следования: Российские школьники о миграциях, эвакуациях и депортациях ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Щербакова - Пути следования: Российские школьники о миграциях, эвакуациях и депортациях ХХ века краткое содержание

В сборник «Пути следования» вошли работы российских школьников, поступившие на Всероссийский исторический конкурс общества «Мемориал» в 2009–2011 годах. Исследования ребят, включенные в сборник, рассказывают о перемещениях и переездах жителей России в XX веке, чаще всего совершавшихся не по своей воле.

Пути следования: Российские школьники о миграциях, эвакуациях и депортациях ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Живут эти люди в бараках, сотни которых разместилось везде, тут же, среди этой развороченной земли, на склонах перепаханных гор, везде, где только можно.

Кроме бараков, жили в палатках, землянках, юртах, конурках, сколоченных из досок, словом – под всякой крышей. Самые счастливые и благоустроенные живут в двухэтажных деревянных домах, выстроенных на скорую руку. Кипяток получали из „Титанов“, стоящих на перекрестках, вместе с общественными уборными. Питаются в общественных столовых, которые помещаются, как и все, в бараках, подобных длинным сараям. Стряпается вся эта пища на фабриках-кухнях. Едят, преимущественно, мясо и хлеб. Работают все как бешеные, даже американцы удивляются…

Видала я группу немцев, работающих на постройке Соцгорода. Они были, видимо, живо и искренне заинтересованы строительством. Жили они в общежитии возле места своей работы. Это далеко отсюда, верст 8 будет…

Теперь – как мы живем? Очень хорошо, несмотря на то что обещанная нам квартира так же далека от окончания, как была в августе месяце. Нас поселили в гостинице. Сначала в маленькой комнате, но очень быстро перевели в большую (5x5 метров). Комната угловая, во втором этаже, имеет четыре окна, из которых видны горы… Вечером мы видим, как розовеют горы. Зори здесь изумительные. Таких я нигде не видела, даже над Финским заливом. Все, кто сюда приезжает, ими поражаются.

Дома мы пока не имеем никакого очага, кроме маленькой спиртовки, на которой разогреваем молоко для Еленки. Всю пищу получаем в готовом виде.

Единственное, от чего я страдаю в Магнитогорске, – это отсутствие родных и близких друзей».

Воспоминания Елены, дочери Веры Федоровны: «Важное событие произошло 11 июня 1932 года: наша семья переехала в собственную квартиру, специально выстроенную в IV гостинице на втором этаже.

В городе активнейшим образом проводилось озеленение. Высаживалось великое множество саженцев деревьев и кустарников всевозможных пород. Все в этом участвовали. Деревья очень быстро разрослись. В августе папе было поручено совершенно новое дело: организация большой детской пищевой станции (ДПС) на современном уровне. Аналогичных в стране не было.

К концу 1932 года уже и на Магнитке стало плохо со снабжением. Масло пропало совершенно, сахару давали очень мало. В 1933 году жизнь становилась все тяжелее. Голод, уже давно терзающий всю страну, докатился и до Магнитогорска, теряющего прелесть и преимущества „ударной стройки“».

Из письма Веры Федоровны из Магнитогорска от 9 марта 1933 года:

«Материально нам живется теперь несравненно хуже, чем прежде. Продовольственный кризис проник даже в наши „Березки“. Кормят нас уже плохо и дорого. Наших денег едва хватает, чтобы кое-как держаться.

У нас на строительстве произошла полная смена командования. Для нас это плохо. Все люди, с которыми мы уже сжились, с которыми установились если не дружеские, то хорошие приятельские отношения, одни за другими уезжают. На их место приезжают новые, нам совсем чужие. Я чувствую себя очень одинокой. Вводятся новые порядки. Может быть, они и не хуже старых, но кажутся такими, потому что новые, непривычные… И жить труднее.

Я часто думаю о надвигающемся голоде и очень его боюсь. Как переживать голод с детьми? Уже нет того запаса сил, той сопротивляемости, которая была в молодости».

Тяжелейшее известие принес апрель 1933 года: скончалась мама Веры Федоровны – Елена Константиновна. Связи между отдельными членами семьи Берсеневых с этого времени стали быстро и необратимо ослабевать.

Вера Федоровна через некоторое время устраивается на работу. Здесь пригодилось ее образование, полученное еще до революции 1917 года, знание нескольких иностранных языков. Об этом она рассказывает сама.

«Уже три с лишним месяца снова честно зарабатываю свой хлеб. Только нынешний мой род деятельности не имеет ничего общего с прежним. Я работаю в Научно-технической библиотеке Комбината переводчиком и ведаю иностранным ее отделом. Работа спокойная, стариковская. За весь свой рабочий день я могу иногда не сказать ни слова с людьми и имею дело исключительно с книгами. А книги – спокойный народ. Особенно – научно-технические. Они говорят языком тяжеловесно важным о вещах эпических и сугубо конкретных.

Работа моя заключается в том, что я привожу в библиотечный порядок заброшенный и запущенный иностранный фонд – классифицирую книги и составляю на них каталоги и, кроме того, перевожу технические и научные статьи из текущих иностранных журналов: немецких, французских и английских…

Магнитогорск растет, и мы все крепче в него врастаем. Люди приезжают и уезжают снова. Уже немало людей прошло за эти годы перед нами. Большинство смотрит на свою жизнь здесь как на временный и не совсем приятный эпизод и уезжают с радостью. А нам, если придется уезжать, это будет очень трудно и больно. Мы живем здесь четвертый год и можем уже подвести некоторые итоги.

У нас есть радио – чудесный ящик, благодаря которому мы слышим голоса всей Европы и, главное, массу музыки. Каждый вечер у нас музыка – опера или концерт, что пожелаем. И я снова слушаю симфонии Бетховена и Чайковского, концерты Баха, Гайдна, Генделя и все оперы. Причем Миланская опера бывает слышна нам не хуже Московской. Слышимость замечательная. В столицах, говорят, о такой и не мечтают.

Ты не представляешь себе, какую большую роль играют книги в нашей жизни» (7 ноября 1934 года).

Война

Далее я хочу привести воспоминания сына Веры Федоровны – Оскара Краузе. Цепкая детская память сохранила даже мелкие подробности быта военной поры, которые не найдешь ни в каком другом источнике.

1941 год. Оскар вспоминает: «Вероятно, как и год назад, строили планы летного отдыха на лоне природы. Немцы воевали с англичанами и французами. К этому уже как-то привыкли. Но вот однажды в жаркое солнечное воскресенье, когда мы с Леной гуляли перед домом, нас кто-то позвал домой с балкона. Голос был тревожный, совсем необычный. Что такое? Началась война… Мы прибежали домой. Мама была очень расстроена. Она тихо плакала, что было уж совершенно из ряда вон выходящим событием. Отец был очень серьезен.

Я понял, что случилось что-то действительно важное, что касается всех нас.

.. Быстро все стало меняться. Сразу выстроились громадные очереди в магазины. Впрочем, там и раньше стояли очереди. Но теперь – совсем другое дело. Стали напрочь пропадать продукты. Я помню, как в первые недели войны отец приносил из буфета бутерброды с толстыми кусками масла. Масло он ножом перекладывал в масленку. Еще какие-то продукты первое время можно было купить в буфете. Но скоро и это кончилось.

В городе появились массы эвакуированных, большей частью из Украины. Среди них было много евреев, говоривших с характерным акцентом. Люди это были жалкие – по преимуществу женщины, бабки с большим количеством детей. Ко многим приехали близкие и дальние родственники из земель, на которые накатилась война, из западных областей, из Москвы. Позже, на другой год, появились и ленинградцы, перенесшие блокадную зиму. Тесно стало в городе. Школы переполнились и работали уже в три смены. Некоторые из них были закрыты под тыловые военные госпитали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: