Н. Яковлев - Ингуши

- Название:Ингуши

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Красный пролетарий

- Год:1925

- Город:Москва, Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Яковлев - Ингуши краткое содержание

Ингуши - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кроме всех перечисленных случаев, ингушский суд разбирает также дела о ранениях, о кражах и всяком нанесенном вреде или убытке. Суд о кражах и других убытках, при которых, большею частью, дело не доходит до кровной мести, называется, в отличие от суда по кровным делам (т.-е. «доу ду́ци», судом по тяжебным делам или, по-ингушски, «дош дуцы», т.-е. разбирательством словесной тяжбы.

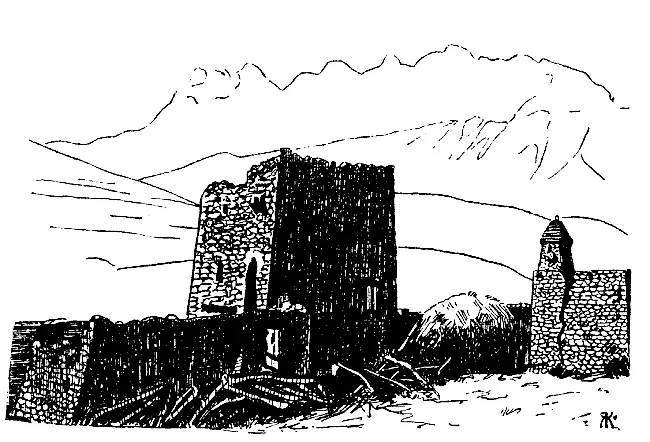

Жилая башня — «галы» — в селении Тергим (Нагорная Ингушия) с двором, обнесенным каменным забором (стр. 89).

Если мы остановимся на делах о кражах, то и тут увидим, что еще в старые времена ингуши успели разработать до тонкости перечень различных по степени важности краж и установить за них различные наказания. Кража считается тем важнее, и наказание за нее тем строже, чем дальше забрался вор во владения хозяина. Самым средоточием этих владений считалась та часть «жилой комнаты» (во втором этаже горного ингушского дома-башни), которая находилась за чертой матицы, или по-ингушски «гейбы», т.-е. балки, проходившей ниже потолка поперек комнаты и делившей ее на две части. В этой самой священной части жилой комнаты находился среди пола очаг, на котором разводили огонь. Никаких труб тогда еще не было, и топили по-черному. Каждый вечер хозяйка сгребала железной лопаткой жар на очаге в кучу и, прикрыв сверху золой, приговаривала: «Дай бог, чтобы огонь сохранился» или «Дай бог, чтобы огонь век был целый». На праздниках на очаг в виде жертвы клали кусочек «хинкала» (род галушек), кусочек сала и т. п. Над очагом висела железная цепь, на которую вешался котел для варки пищи. Эту цепь, теперь давно уже лежащую без употребления, горец-ингуш хранит и сейчас, как родовую святыню. Он не продаст ее вам ни за какие деньги, считая это делом зазорным для своей родовой чести. На самую балку «гейбы» в праздники прикреплялись зажженные свечи. Естественно, что кража в этой священной для ингуша части жилища оценивалась как самое важное преступление, за которое уличенный вор должен был уплатить 9 коров, 1 быка, 1 кусок шелку и зарезать 1 барана в знак примирения. Кроме этой платы за кражу, или «тоам» («примирение»), как называлась она по-ингушски, всякий вор должен был еще вернуть тройную стоимость украденного, т.-е. за каждую украденную лошадь — 3 лошади и т. д. Даже зять, который впервые переступал в доме тестя черту «гейбы», должен был резать барана для угощения ее хозяина.

За кражу во внешней части жилой комнаты (т.-е. между входом и матицей — «гейбы») вор платил уже только 7 коров, 1 быка, 1 кусок шелка, резал барана и возвращал украденное втройне. Рассказывают, что эту плату должен был отдать дед одного из теперешних горцев, укравший всего только нитки для чувяков.

За кражу из конюшни, хлева (в первом этаже дома-башни) или какой-нибудь надворной постройки полагалось уплатить 3 коровы, 1 быка, 1 кусок шелка, втрое за украденное и зарезать барана. Наконец, за кражу с поля или с пастбища — всего одну корову, тройную стоимость украденного и того же непременного барана.

Чтобы получить возмещение за покражу, прежде всего, конечно, надо было уличить вора в преступлении. Для этого потерпевший выбирал 2–4 человек в качестве посредников и посылал их к подозреваемому с требованием дать немедленно имущественный залог и согласиться на разбор дела на суде. Если подозреваемый отказывал в даче залога, то на следующий же день назначалось нападение на его дом (об этом см. рассказ на стр. 69–70), и залог старались захватить силой; так, у одного ингуша, деда рассказчика, в его отсутствие украли из башни одну косу, 3 мерки зерна и на три рубля меди. Потерпевший, подозревая некоего Курса из селения Тумги, дрался с ним и попортил ему шашкой нос. Раненый, однако, указал на настоящего вора. По поводу ранения собрался суд и постановил взыскать с обидчика в пользу раненого 6 коров. Между тем, настоящий вор бежал на плоскость, в Назрань. Тогда потерпевший от кражи забрал земельный участок беглеца. Много лет спустя его родственники просили сына потерпевшего вернуть им землю. Тот предложил уплатить за украденное по закону. Но потомки вора оказались не в состоянии сделать это, и земля осталась за рассказчиком.

Подозреваемый в краже может очиститься от подозрения, дав присягу в храме вместе с 5 «соприсяжниками», из которых 2 должны быть его родственниками-однофамильцами, или одну из других очистительных присяг.

Мы перечислили только самые важные случаи, которыми занимался и занимается еще и сейчас ингушский суд, но и сказанного достаточно, чтобы читатель мог видеть, что страх открытого нападения, объявления «войны» со стороны одного рода другому и заставляет ингушей подчиняться этому добровольному суду посредников как в кровных, так и в тяжебных делах. Именно под влиянием страха нападения виновные стараются склонить враждующую сторону к примирению, точно выполнить приговор суда и т. д.

Чтобы понять это, давайте, читатель, окинем беглым взглядом ингушскую историю. У ингушей до сих пор не было своей государственной власти, и защита с оружием в руках своей жизни и имущества заменяла у них все то, что в нашей жизни делают милиция, суд и тюрьма. Жили ингуши в древние времена отдельными родами, «фамилиями». Каждый из них вел свое отдельное родовое хозяйство, знал только власть своего старшины и так же, как теперешнее самостоятельное государство, вел войны или вступал в союзы с другими такими же отдельными родами-государствами. Никакой еще единой власти над этими разрозненными родами-«фамилиями» не было. О таком устройстве ингушские предания не помнят, но память о нем до сих пор сохраняется в ингушском счете родства и других явлениях жизни, оставшихся от этих древнейших времен.

Но вот мало-по-малу между отдельными родами начинаются торговые сношения. Одно родовое хозяйство начинает, например, заниматься земледелием, другие, скотоводы, выменивают у первого зерно или муку на скот. Раз начинают налаживаться такие мирные отношения и один род начинает нуждаться в другом, у разных отдельных родов появляется сознание общей выгоды, общих интересов, и пробуждается желание вместо постоянных нападений и грабежей установить какие-нибудь права, охраняющие жизнь и имущество членов одного рода от прямого захвата или убийства со стороны чужих. И вот прежняя беспорядочная война мало-по-малу превращается в «кровную месть», т.-е. в такую же войну, но подчиненную целому ряду строгих ограничений и правил. Появляются посредники и посреднический суд, как первая попытка выразить влияние и интересы, общие для нескольких родов. Однако отдельные роды все еще считаются вполне самостоятельными, хотя на деле их выгоды постепенно подчиняются выгодам наиболее богатых и сильных «фамилий». А более сильные и богатые «фамилии» выростают сами собой, постепенно накапливая за счет других свое имущество и боевую силу, «войско». Появляются роды уже более сильные, «хорошие», и роды обедневшие, захудалые, «плохие», как скажет вам ингуш. Правда, тут же ингуш будет вам с гордостью доказывать, что они всегда были самым свободолюбивым народом, что каждый ингуш считается вполне свободный и равноправным, что у ингушей никогда не было князей, которые бы ими управляли, однако, если вы начнете поближе присматриваться к быту и отношениям ингушей друг к другу, — вы без труда заметите, что все-таки во всех важнейших случаях, когда речь идет об отношениях между различными «фамилиями», например, при вступлении в брак или в побратимство и проч., ингуши еще деловито обсуждают вопрос, достаточно ли благородна, «хороша» по происхождению та или другая «фамилия», чтобы стоило породниться с нею, от каких предков происходит эта фамилия и проч. Деление на «хорошие» и «плохие» «фамилии» доходит до того, что некоторые по качеству, т.-е. по степени благородства, насчитывают их до 5–6 сортов. К первому сорту ингуши относят потомков тех «фамилий», которые когда-то верховодили в горах остальными ингушскими «родами», а к последним — потомков их бывших крепостных, пленников и рабов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: