Н. Яковлев - Ингуши

- Название:Ингуши

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Красный пролетарий

- Год:1925

- Город:Москва, Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Яковлев - Ингуши краткое содержание

Ингуши - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если вы начнете подробнее расспрашивать, что же это за древние и славные роды и в чем заключается их превосходство над другими, вам расскажут родовые предания о тех далеких временах, когда ингуши еще жили в горах в своих каменных башнях. Здесь зародились и окрепли роды «Трех селений» («кеккеалы»), ведущие начало от трех братьев: Эги, Хамхи и Те́ргима. Отец их жил в долине реки Ассы, прорезающей всю горную Ингушию. Перед смертью он собрал сыновей и стал спрашивать их, что умеют они делать и чем хочет каждый из них заняться. Младший, Тергим, сказал: «Я могу делать деревянные маслобойки». «Отдаю тебе свое место, живи здесь и занимайся хозяйством», решил отец. Средний, Хамхи, сказал: «А а могу сделать лук и люблю охотиться». Отец отдал ему ближние горы. Старший, Эги, сказал: «А мне нравится место у реки, где бы я мог чистить коня и принимать гостей, больше мне ничего не надо». Отец отдал ему луга на берегу реки Ассы. Здесь по главному ущелью Ингушии построили братья свои башни, и все пути из гор на плоскость казались в их руках. Всякий, кто проезжал или прогонял свой скот через владения трех братьев, должен был платить им дань, которая исчислялась скотом или пулями и зарядами пороха. Так, за проход с одного человека и с каждой головы скота братья брали по 1 пуле и 1 заряду пороха.

Мало-по-малу в руках братьев и их потомков скопились богатства, поселения их разрослись, и по их именам получили названия селения: Эги-кеал, Хамхи и Тергим. В союзе с другими соседними родами Беркимхоевых, Евлоевых и родом Ферта-Шоулы, потомки трех братьев, или роды «Трех селений», вооруженной рукой распространили свою власть на ряд соседних племен: феппинцев, аккинцев и др.

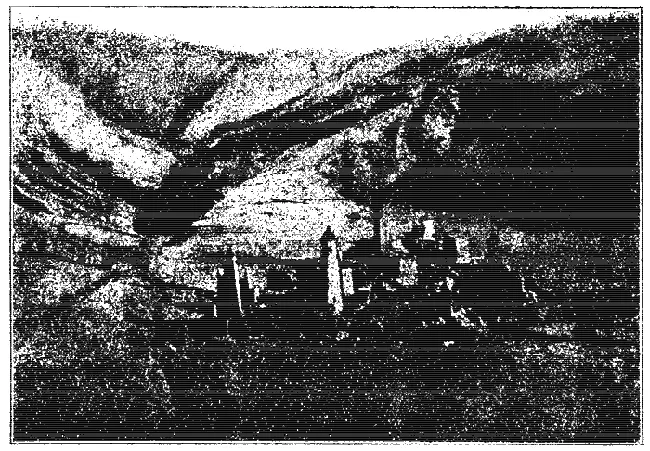

Селение Тергим, общий вид. (Нагорная Ингушия). Видны: 4 боевые башни четырех фамилий, происходящих от Тергима, жилые башни и их развалины. Вследствие переселения на плоскость в 1921 г. в селении оставалось всего 3 обитаемых двора. Налево, на противоположном склоне, видно фамильное кладбище селения с башнеобразными склепами — «солнечными могилами» (стр. 99).

Вот как описывает предание один из случаев этой вооруженной борьбы. Через землю Эги ехал один аккинец (из соседнего племени Акки, живущего на восток от ингушей) со своим отрядом. Эги потребовал с него дань за проезд, но аккинец дерзко отказался платить. Тогда Эги сел на своего богатырского коня и выехал против аккинца. В бою Эги столкнул его вместе с конем в реку Ассу. Семь воинов Эги и 15 воинов аккинца стали биться между собой. В бою было убито трое из отряда Эги и 7 человек из отряда аккинца. Тогда обе стороны стали готовиться к мести за убитых родственников и сделались «кровниками» друг-другу. Но, по обычаю, они согласились примириться, уплатив за каждого убитого его родственникам установленный выкуп, «хиелым». Эги, как представитель господствующего рода, должен был получить с аккинцев за кровь каждого своего сородича по 12 коров, а сам платил за аккинца только по 6 коров. Получилось, что 6 аккинских жизней стоили столько же, сколько три жизни воинов Эги. Эги уплатил всего шесть коров за 1 аккинца, и состоялось общее примирение.

В те времена еще не было общего названия для всех ингушей, и галгаями назывались только три-четыре сильнейших рода, занимавших лучшую часть горной Ингушии [24] Местность до маленькой долинке ручья Ахкы-хы, где лежит селение Эги-кеал, до сих пор называется «Га́лгачие». Отсюда, вероятно, и происходит название «Галгай».

. Раз в году собирались эти союзные роды в самом большом и древнем «Храме Тысячи» и, справив здесь сообща годовой праздник, отправлялись с оружием в руках за сбором дани ко всем окрестным племенам. Неравенство между племенами стало порождать неравенство и между отдельными родами. Выходцы из чужих родов, беженцы, пленники, найденыши становились рабами или получали от господствующих родов земли для поселения и становились их крепостными земледельцами. Естественно, что эти более богатые, жившие на лучших землях и потому сделавшиеся более многочисленными роды первые стали спускаться по долинам рек к плодородным землям на плоскости. Очевидно, это они основали у выхода из гор в цветущей Тарской долине большой аул Онгушт, по имени которого русские и окрестили весь народ ингушами. Наконец, лет сто пятьдесят назад вышел из гор Кэрцхал и основал первое на плоскости ингушское поселение в Назрани. Сам он происходил от потомка младшего из трех братьев, Тергима, и, руководя заселением плоскости, естественно, устраивал на новых землях прежде всего своих сородичей. Отсюда и пошел численный перевес потомков трех братьев на теперешней ингушской плоскости.

Однако, именно массовое выселение из гор на плоскость нарушило начинавшееся слагаться в горах резкое экономическое и политическое преобладание одних родов над другими и перестроило все взаимоотношения людей в Ингушии. Взамен скотоводства развилось земледелие; на ингушей стали давить более сильные соседи: кабардинцы и потом русские. Накопление богатств стало совершаться иными путями. Тут впервые борьба за землю на плоскости и давление соседей заставили отдельные роды и разрозненные племена ингушей сплотиться и почувствовать свое единство. Только теперь стало возможным объединение их в один народ, и, можно сказать, на наших глазах родились ингуши, как единый народ, как единая национальность. Название господствующих родов, «галгай», было перенесено на всю народность, и эти новые отношения ингуш сейчас же изложил в виде следующего предания.

«Галгай Хамхи был дружен с одним богатым феппинцем (из племени феппий, живущего ближе к Дарьяльскому ущелью), который посватался за сестру Хамхи, калеку от рожденья. Два года тянулись переговоры, так как галгай не хотели родниться с низшим, подвластным им племенем феппинцев. Наконец, старший в роде галгаев, Эги, согласился на брак, назначив большой „калым“. Калека-жена родила от феппинца двух мальчиков. Они понравились своему дяде Хамхи и тот взял их себе на воспитание. Одного он сделал пастухом, а другого оставил в своем доме. Однажды Хамхи заметил, что его воспитанник-мальчик сидит печален. Хамхи призвал свою любимую жену и спросил: „Что с мальчиком?“ „Не знаю“, отвечала она: „я спрашивала его, но не добилась ответа“. „Иди сейчас же к нему и узнай, что случилось, или я убью тебя!“ приказал Хамхи. Тогда мальчик рассказал женщине следующее: „Лалоевы убили брата моего отца и за его смерть хотят платить лишь 6 коров, как за феппинца“… Хамхи, узнав в чем дело, порадовался: „Настоящий выйдет из него человек. Я не ошибся, взяв его на воспитание“. Он собрал войско и объявил Лалоеву: „Плати за убийство 12 коров или будем биться“. Лалоев долго отказывался, говоря, что ведь убитый — не галгай, за которого следует платить 12 коров, а феппий, за которого издавна платилось только 6 коров. Наконец, под страхом нападения Лалоев должен был заплатить 12 коров, и произошло примирение. С тех-то пор, говорят ингуши, и стали галгаи и феппинцы называться одинаково „галгаями“, т.-е. ингушами».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: