Пётр Толочко - Власть в Древней Руси. X–XIII века

- Название:Власть в Древней Руси. X–XIII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91419-449-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пётр Толочко - Власть в Древней Руси. X–XIII века краткое содержание

В книге исследуются основные властные органы древнерусской государственности X–XIII вв.: князь, вече, дума, тысяцкий, воевода, посадник. Тема эта — одна из наиболее дискутируемых в отечественной историографии. Главный вопрос, на который историки пытались найти ответ, заключался в том, имели ли названные управленческие структуры институциональное содержание. Приходили к разноречивым суждениям, иногда вообще отрицающим государственный статус Древней Руси.

Анализ имеющихся письменных источников позволил автору обосновать вывод, что власть в Древней Руси, будучи хорошо структурированной, определенно имела институциональный характер. Она вполне сопоставима со средневековой европейской правительственной системой. Подтверждением этому является то, что древнерусская власть оказалась способной обеспечить восточнославянскому обществу юридически регламентированный распорядок жизни, очертить его территориальные пределы и защитить их, а также поддерживать договорные межгосударственные отношения.

Власть в Древней Руси. X–XIII века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В отличие от А. Е. Преснякова, С. В. Юшков не склонен был проводить функциональные различия между тысяцкими, сотскими и десятскими. Согласно ему, все они суть звенья одной системы и функции их были однородны, отличаясь лишь объемом полномочий. Что касается характера этих функций, то были они, прежде всего, не судебными, а военно-административными. Тысяцкие являлись начальниками гарнизонов, расставленных в основных центрах Руси. [308] Юшков С. В. Очерки по истории, — С. 38, 219.

Не обнаруживается согласия среди историков и относительно того, чьей была десятичная система. М. Ф. Владимирский-Буданов называл ее земской, полагая, при этом, что имелись два рода тысяцких — земские и княжеские. [309] Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Изд. в.е. СПб-К., 1909. — С. 75–77.

А. Е. Пресняков утверждал, что тысяцкие и сотские на юге Руси не являлись народными должностными лицами, а были представителями княжеской власти. Одновременно они входили в строй городской общины необходимым ее элементом, но всегда были княжими мужами, представляли органы княжего, а не вечевого управления. Вне Новгорода наши источники знают только назначаемых князем тысяцких, мужей княжей дружины. [310] Пресняков А. Е. Княжое право. — С. 168–232.

Полностью разделял этот вывод и С. В. Юшков, полагавший, что тысяцкие и сотские являлись княжескими, а отнюдь не земскими. [311] Юшков С. В. Очерки по истории. — С. 37.

Более земский, нежели княжеский характер должности тысяцкого, отстаивал М. Н. Тихомиров. «В известиях о тысяцких, — замечал историк, — мы обычно обнаруживаем непосредственную связь их деятельности с жизнью городского населения». Говоря об Иване Воитишиче, бывшем боярином Мономаха и его сына Мстислава, а позже и Всеволода Ольговича, он неожиданно пришел к выводу, что боярин этот был связан не столько с князем, сколько с определенным городом. Представителем киевской общины М. Н. Тихомиров считал и тысяцкого Улеба, в пользу чего, будто бы, свидетельствует его измена Игорю Ольговичу. Тысяцкий хоть и назначается князем, становится представителем городского населения. И совсем уж неожиданным представляется его утверждение о том, что Киев, Полоцк, Смоленск и Галич находились на путях к выборности тысяцких. [312] Тихомиров М. Н. Древнерусские города. — С. 226–230.

Более убежденным сторонников земского характера десятичной управленческой системы является И. Я. Фроянов. Говоря об участии тысяцких (совместно с князьями) в выработке русского законодательства, он полагает, что они были должностными лицами киевской, белгородской и черниговской общин. Таким образом земщина, будто бы, направляла законодательство в нужное для себя русло. Представителем черниговской вечевой общины он считает и Иванка Чудиновича, хотя в летописи он определенно назван «Ольговым мужем». Нет сомнений в историка и в выборности тысяцких, несмотря на отсутствие каких-либо данных для этого. [313] Фроянов И. Я. Древняя Русь. СПб., 1995. — С. 230–231.

М. Б. Свердлов полагает, что тысяцкие назначались преимущественно из числа княжих мужей и бояр княжеского двора, и назывались в равной мере по тысяче, которую возглавляли, и по князю, которому служили. В летописании XII в., согласно ему, тысяцкий стал называться по князю, а не по городу. [314] Свердлов М. Б. Домонгольская Русь. СПб. 2003. — С. 529, 590.

На столь разноречивых высказываниях историков сказался не только недостаток источников, но и определенная неисторичность в осмыслении института тысяцких. В какую бы глубокую древность не относили его истоки исследователи, совершенно понятно, что в феодальном обществе и государстве он, как и вся десятичная система, не сохранил своего общинного первородства. Был приспособлен к новым условиям жизни.

Прежде чем высказать свое мнение по дискутировавшимся вопросам, попытаемся посмотреть на институт тысяцких глазами летописцев. Вполне определенно они говорят о киевских тысяцких с конца 80-х годов XI в. Впервые в статье 1089 г. Лаврентьевской летописи, рассказывающей об освящении Успенской церкви печерского монастыря. Перечислив сановитых участников этого действа: митрополита, епископов, великого князя Всеволода Ярославича с сыновьями, — летописец затем сделал примечание, что « воеводьство держащю Кыевская тысяща Яневи». [315] ПСРЛ. Т. 1. — Стб. 208.

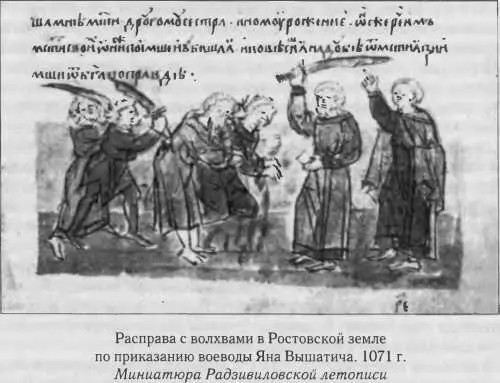

Оно, скорее всего, указывает на присутствие названного тысяцкого на церковных торжествах. Возможно, это был Ян Вышатич, служивший ранее воеводой у брата Всеволода Святослава.

В летописи говорится, что в 1071 г. он ходил на Белоозеро для сбора дани и отправления правосудия. С. В. Юшков полагал, что действия Яна Вышатича носили не судебный, но административный характер. [316] Юшков С. В. Очерки по истории, — С. 97–98.

Однако грань между этими функциями была в те времена столь неотчетлива, что нельзя утверждать о принципиальной невозможности их исполнения одним лицом. Особенно, если это лицо было крупным чиновником и действовало от имени князя. Не исключено, что уже тогда Ян Вышатич объединял власть военную (воеводы) и гражданскую (тысяцкого).

О совмещении должности воеводы и тысяцкого еще раз говорится в лаврентьевской летописи под 1231 г. и также при сходных обстоятельствах. Рассказав о поставлении епископа Кирилла на ростовскую кафедру, летописец уточнил, что было это « при киязе Володимири и при сынѣ его Ростиславѣ, воеводьство тогда держащю тысящая Кыевьскыя Иоану Славничю». [317] ПСРЛ. Т. 1. — Стб. 457.

Последний также, видимо, был среди участников освящения епископа Кирилла в Софии Киевской.

Из приведенных сообщений можно сделать два вывода. Первый: Киевские тысяцкие в указанное время были одновременно и воеводами. Второй: В княжеской администрации они занимали наивысшую ступень. Сложилась ли такая ситуация только к концу XI в. или имела место и раньше, сказать сложно. Некоторые летописные свидетельства позволяют склониться ко второму предположению.

Показательным в этом отношении может быть свидетельство статьи 1043 г. Ярослав Мудрый отправил против греков сына Владимира «со многими воями». Воеводство над ними поручил Вышате. Но в походе участвовал и воевода Ярослава — Иван Творимирович, который, судя по всему, предводительствовал княжей дружиной. Когда никто из нее не захотел присоединиться к «выверженным» бурей на берег киевским воям, это сделал Вышата. Из буквального прочтения летописного текста можно сделать вывод, что он, в данном случае, исполнял воеводскую должность как киевский тысяцкий. К такому выводу склонялся в свое время М. А. Дьяконов. [318] Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя, — С. 179.

Интервал:

Закладка: