Пётр Толочко - Власть в Древней Руси. X–XIII века

- Название:Власть в Древней Руси. X–XIII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91419-449-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пётр Толочко - Власть в Древней Руси. X–XIII века краткое содержание

В книге исследуются основные властные органы древнерусской государственности X–XIII вв.: князь, вече, дума, тысяцкий, воевода, посадник. Тема эта — одна из наиболее дискутируемых в отечественной историографии. Главный вопрос, на который историки пытались найти ответ, заключался в том, имели ли названные управленческие структуры институциональное содержание. Приходили к разноречивым суждениям, иногда вообще отрицающим государственный статус Древней Руси.

Анализ имеющихся письменных источников позволил автору обосновать вывод, что власть в Древней Руси, будучи хорошо структурированной, определенно имела институциональный характер. Она вполне сопоставима со средневековой европейской правительственной системой. Подтверждением этому является то, что древнерусская власть оказалась способной обеспечить восточнославянскому обществу юридически регламентированный распорядок жизни, очертить его территориальные пределы и защитить их, а также поддерживать договорные межгосударственные отношения.

Власть в Древней Руси. X–XIII века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Близкое по содержанию известие имеется также в статье 1176 г. После убийства Андрея Боголюбского на княжение были приглашены Ярополк и Мстислав Ростиславичи. Первый занял владимирский стол, а второй — ростовский. До этого они пребывали в Чернигове, а поэтому пришли на северо-восток со своей администрацией. Вскоре оказалось, что ее управление было сопряжено с экономическими поборами. Руские посадники замучили людей «продажами и вирами». « Сѣдящема Ростиславичема в княженьи земля Ростовьскыя, раздаяла бяста по городомъ посадничьство Русьскимъ дѣтьскимъ; они же многу тяготу людемъ симъ створиша продажами и вирами». [414] Там же. — Стб. 374.

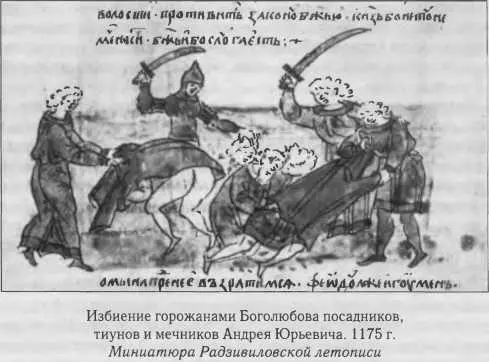

Можно было бы отнести эти ненормированные дани или штрафы на счет чужих чиновников, не связанных с местными традициями и условиями жизни, но, судя по свидетельству летописной статьи 1175 г. Ипатьевской летописи, такими же алчными были и свои. Когда стало известно об убийстве Андрея Боголюбского, во Владимирской земле начались социальные волнения, острие которых было направлено против княжеской администрации. « Горожане же Боголюбьци разграбиша домъ княжъ и много зла створися въ волости его(Боголюбского — П.Т. ): посадниковъ и тивуновъ домы пограбиша, а самѣхъ и дѣтскиѣ его и мечникы избиша, а домы ихъ пограбиша». [415] ПСРЛ. Т. 2. — Стб. 592.

Упоминание вместе посадников и тиунов среди грабителей населения указывает на то, что они исполняли одни и те же судебно-фискальные функции. В посадских городах высшим княжеским чиновником после самого посадника был тиун, а в княжеских, где посадников не было, судебные дела от имени князя вершили непосредственно тиуны. Это определенно следует из летописных статей 1093 и 1146 гг. В первой из них сказано о грабеже людей тиунами во время правления в Киеве Всеволода Ярославича. « И почаша тивунѣ его(Всеволода — П.Т. ) грабити людии продаяти, сему невѣдущю у болѣзнѣхъ своихъ». [416] Там же. — Стб. 208.

Во второй — изложена жалоба киевлян князьям Игорю и Святославу Олеговичам на киевского и вышгородского тиунов, которые чинили несправедливости. « Ратша ны погуби Киевъ, а Тудоръ Вышегородъ». [417] Там же. — Стб. 321.

Более полное представление о судебных полномочиях южнорусских посадников можно составить на основании письменных свидетельств, относящихся к Северной Руси. Разумеется, с поправкой на то, что южнорусские посадники, скорее всего, не обладали такой юрисдикцией, как северорусские.

Практически, ничего неизвестно и о законодательных ограничениях посадских обязанностей в Южной Руси, которые имеются, в частности, в Псковской грамоте. « А которому посаднику сѣсти на посадничество, ино тому посаднику крестъ цѣловати на томъ, что ему судить право, а судомъ не мститися ни на когожь, а судомъ не отчитись, а правого не погубити, а виноватого не жаловати». Не исключено, что подобное крестоцелование посадников могло иметь место и в Южной Руси, хотя, учитывая характер их назначений, клятвы эти давались не городской общине, но князьям.

Из содержания Уставной грамоты Смоленской епископии можно придти к выводу, что на определенном этапе компетенцией княжеского и посаднического суда были также и дела церковные. Иначе трудно понять, зачем надо было вводить в специальной грамоте положение о независимости епископских полномочий. « Ажь будетъ иди тяжа, или продажа епископля, да ненадобѣ ни князю, ни посаднику, ни тивуну, ни иному никомуже». Учитывая тесную и непосредственную связь Смоленской земли с Южной Русью, а также и то, что Смоленская епископия выделилась из Переяславской, можно думать, что подобной независимостью от княжеского и посаднического суда обладали и все другие епархии.

Со времен первых исследователей системы государственной власти на Руси (М. А. Дьяконов, Н. П. Павлов-Сильванский, А. Е. Пресняков, С. В. Юшков и др.) в историографии утвердилось мнение, что, кроме Новгорода и Пскова, во всех других древнерусских центрах, где были княжеские столы, институт посадничества не имел места. Более того, как полагал М. А. Дьяконов, даже в т. н. «посадских» городах власть посадников прерывалась, как только там появлялся князь. [418] М. А. Дьяконов. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб. 1912. — С. 176.

В пользу такого вывода, как будто, свидетельствует летопись, не называющая посадников в удельных столицах. Там среди первых княжеских помощников, как правило, фигурируют воеводы и тысяцкие. Лишь однажды в летописи говорится одновременно о князе и посаднике, как о представителях власти в одном городе. Это, о чем речь шла выше, в известии об изгнании из Турова Вячеслава Владимировича и его посадника Жирослава Иванковича. Вторым таким свидетельством, на что до сих пор не обращали внимания, возможно является грамота Смоленской епископии, оговаривавшая суверенитет церковного судопроизводства, независимого от князя и посадника. Не будь этого института в Смоленске, в подобной констатации не было бы смысла. [419] Отсутствие упоминаний посадников в стольных городах, как кажется М. Б. Свердлову, следует объяснять тем, что в них властные административные и судебные функции отправлялись самими князьями. (См.: Свердлов М. Б. Домонгольская Русь. — С. 524). Вряд ли это корректно. Больше оснований предполагать, что при отсутствии в городе посадника его функции исполнялись не князем, но другим княжеским чиновником. Например, тиуном. В пользу этого свидетельствует, в частности, летописное свидетельство 1147 г. о злоупотреблениях киевского тиуна Ратши и вышгородского Тудора.

Одной из важнейших функций посадников была военная. Это хорошо отражено в летописи на примере посадников северорусских городов, но такие же обязанности лежали и на южнорусских посадниках. [420] Во время сражения новгородцев с суздальцами в 1135 г. на Ждане-горе был убит посадник Иванко, отрекомендованный летописцем как « муж храбрый зѣло ». ПСРЛ. Т. 25. — С. 32.

Определенно об этом можно заключить на основании свидетельства летописной статьи 1128 г. Когда, по просьбе Всеволода Ольговича на помощь ему, в противостоянии с великим киевским князем Ярополком Владимировичем, прибыли половцы и послали своих послов в Чернигов, то по пути их перехватили посадники Ярополка. « Изоимавше ѣ Ярополци посадници на Локнѣ, приведоша ѣ къ Ярополку, Ярополчи бо бяху посадници». [421] ПСРЛ. Т. 2. — Стб. 291.

Даже если бы подобных свидетельств не было, военную функцию посадников так называемых малых городов можно было бы предполагать. На том основании, что они были в них представителями князя и, следовательно, выполняли все, что относилось к его компетенции. Собирали дань, правили суды, ведали внутренним распорядком и, конечно же, руководили военными делами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: