Маргарет Старберд - Миф о Марии Магдалине

- Название:Миф о Марии Магдалине

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:AСТ, АСТ Москва, Хранитель

- Год:2008

- ISBN:978-5-17-049826-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маргарет Старберд - Миф о Марии Магдалине краткое содержание

Мария Магдалина — любимая ученица и супруга Христа? Многие считают автором этой гипотезы Дэна Брауна.

Однако, как удалось доказать известному искусствоведу Маргарет Старберд, подлинная история «раскаявшейся блудницы» была широко известна не только еретикам и мистикам, но и художникам и писателям. Она часто упоминалась, порой в завуалированной форме, во многих известных, а также незаслуженно забытых произведениях литературы и искусства Средневековья и Возрождения.

Шаг за шагом Маргарет Старберд приближается к истине, скрывающейся за мифом о Марии Магдалине…

Миф о Марии Магдалине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как и Золушку, другую принцессу из далекой страны с черным от сажи лицом, Сару не признали, и ей пришлось исполнять роль служанки для своих родственников. Она вполне могла стать прототипом Золушки, чья история появилась в Западной Европе в начале IX века. Каждый год в городе Сен-Мари де ла Мер проводится фестиваль. Цыгане одевают статую Сары в разноцветные шелковые одежды, сшитые рукодельницами из разных семей. Экстравагантные платья напоминают об изящном платье Золушки, и здесь вновь прослеживается связь истории о Саре с европейской сказкой о принцессе, почерневшей от золы. В процессии, продвигающейся через деревню к морю, скачут на белоснежных конях Камарга мужчины-цыгане в национальных одеждах, создавая эскорт для статуи святой Сары. Их лошади бьют копытами по волнам океана, и каждый раз шагают вперед, когда толпа прибывает. Цыгане поднимают вверх статую, а паломники начинают петь гимны в честь прибытия к берегам Галлии святой Сары, благословляющие ее: «Vive Sainte Sarah!»

Тем временем местные французские священники, потрясенные тем, что толпа иностранных паломников стекается на псевдорелигиозное народное празднование, стараются уменьшить значение фестиваля, напоминая пастве, что о святой Саре не упоминается ни в одном месте христианского Писания. «Она — часть легенды», — убеждают они толпу верующих, собравшихся 24 мая отметить ее день в базилике Святой Марии с моря. По всей видимости, французские епископы предпочли бы, чтобы святое дитя осталось забытым в изгнании, как и его королевская мать, Магдалина, чью историю исказили люди, назвавшие ее блудницей.

У Сары нет свидетельства о рождении, а также нет родословной, подтверждающей ее происхождение, а значит, нет ничего, что могло бы служить доказательством ее существования в мире академиков. Однако в легендах обычно есть зерна правды. Их слишком опасно принимать за факт, но тем не менее они имеют большое значение. Зачастую устная традиция более достоверна, чем история, в которой, как известно, отражаются представления автора. Какое же зерно правды лежит в основе легенды о святой Саре? Значение этой личности заключается вовсе не в том, что европейские пэры, основываясь на принадлежности к ее королевскому роду, подтверждали свой высокий статус, а в том, что она является тем самым доказательством существования священного брака — союза архетипических жениха и невесты — в сердце христианской истории. Появление легенды о ней является свидетельством того, что священный союз Христа и Марии Магдалины прославлялся на всех уровнях: физическом, эмоциональном и духовном — и что прежде всего благодаря тайным учениям память о нем осталась, невзирая на все попытки ее искоренить. Недавно опубликованная книга фольклориста Кэтлин Макгоуэн «Долгожданная» подтверждает тот факт, что история о Марии Магдалине и королевском роде Иисуса сохранилась в фольклоре Лангедока, несмотря на темницы, огонь и меч инквизиции.

Судя по изображению на ковре II века, истолкованном Джереми Пайном, можно предположить: во II–III веках эта история уже была известна — «великая, ни разу не рассказанная история» о человеческой природе Христа, имевшего близкие отношения со своей женой. Даже многочисленные попытки стереть из памяти представления ранних христиан не смогли помешать им сохраниться в искусстве, в артефактах и фольклоре западной цивилизации.

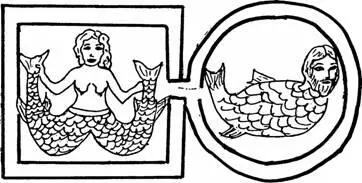

«Золотая легенда» Благословенного Якова Ворагинского, включающая приукрашенную историю о Марии Магдалине, опубликована в 1267 году в Италии. Через десять лет останки Марии Магдалины нашли в склепе церкви Святого Максимина в галло-романском городе, переименованном в честь ее соотечественника, бежавшего вместе с ней и ставшего первым епископом этого города. Примерно в то же время в городе Метце неизвестный художник нарисовал на стене, сделанной из дуба, странный рисунок (рис. 5.2.).

Царь и Царица Рыб (XIII в., Метц)

Русалка с двойным хвостом соединялась с Большой Рыбой, символом Христа, чье полное имя Иисус Христос Сын Господа Спаситель обозначается акронимом «Ιχθοξ» — греческим словом «рыба» — символом, узнаваемым и в наше время. Метц — город, где правили Меровинги. Существовала легенда об основателе династии Мировее, повествующая о том, как его мать оплодотворило морское чудище — полумужчина, полурыба.

Были и другие легенды, в которых прослеживалась связь между франкской королевской семьей с русалкой. Образ русалки часто встречается на средневековых водяных знаках в период между 1280 и 1600 годами. Кто же она, основательница рода Меровингов? Кто, как не уменьшенная копия Великой Богини, посланная к глубинам нашего сознания, брошенная в морскую пучину! Написанные темперой на дереве образы русалки и рыб представляют собой символическое изображение мужчины и женщины из астрологического знака Рыб. С самого рассвета христианства Иисуса отождествляли с рыбой — символом грядущей эры. Второй рыбой в знаке зодиака, напоминающем символ инь-ян, была его супруга, отвергнутая, униженная, оклеветанная, отправленная в изгнание и не узнаваемая на улицах. На плавниках и коронах русалок часто изображался символ «м», что указывало на их королевский статус. Кроме того, нередко можно было встретить на таких изображениях флер-де-лис (ирис), символ французской королевской династии. Один из таких ранних образцов нашли в столице Меровингов — городе Метце в VI веке. В камне высечена русалка с двойным хвостом, окруженная виноградной лозой и множеством ирисов. Поскольку в еврейском Писании лоза Иуды названа любимым насаждением Господа (Исайя 5:7), мотив лозы может ассоциироваться с Христом, Львом Иуды, принадлежащим к королевскому роду.

Очевидно, легенда о священном браке получила распространение не только в средиземноморских прибрежных областях, таких как Северная Италия и Прованс, но вдохновила на создание артефактов и за пределами Римской империи.

Ересь о королевском роде Давида и его европейских потомках сохранилась и благодаря письменному слову. В действительности живопись и словесность средневековой Европы можно читать как мидраш, толкование еврейской Библии и обещания, данные потомкам Давида. Вся европейская история может быть прочитана в таком ключе. Немецкий поэт Вольфрам фон Эшенбах утверждал: рыцари храма Соломона, известные как тамплиеры, охраняли семью Грааля. Вольфрам не говорит, что или кто является Граалем, но для его обозначения он использует латинский термин «lapsit exillis», что можно перевести как «драгоценность» или «камень в изгнании». Мог ли он указывать на другой камень, на Скалу Петра, являющуюся обычной метафорой для римско-католической церкви (убеждение, разделяемое приверженцами еретической христианской церкви Любви)? Возможно, Вольфрам узнал в догматах ереси Грааля и в самой семье драгоценный камень в изгнании. Эта потерянная или спрятанная драгоценность — семья Грааля, хранящая большой секрет, была словно та дорогая жемчужина в поле, с которой Иисус сравнивал Царство Божье.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: