Хельге Палудан - История Дании

- Название:История Дании

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Весь мир

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5-7777-0265-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хельге Палудан - История Дании краткое содержание

История Дании, охватывающая огромный период времени со времен викингов и до начала ХХI в., написана ведущими датскими историками. На русском языке публикуется впервые. Одно это делает выход книги в свет настоящим событием в отечественной историографии. Россию и Данию связывают века взаимоотношений и многие людские судьбы, стоит вспомнить имена Витуса Беринга, императрицы Марии Федоровны и многие другие. И нельзя забывать, что царь Петр именно в союзе с Данией прорубал «окно в Европу». В то же время история Дании, когда-то великой европейской дepжавы, в современной России известна мало. Книга, выходящая в свет в серии «Национальная история», устраняет этот пробел. В ней рассмотрены основные этапы становления датской государственности и гражданского общества, проблемы социально-экономического развития, различные аспекты внешней политики. Книга адресована всем, кто изучает и преподает европейскую историю.

История Дании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Многие местные общества такого рода действительно добились хороших результатов для своих членов. Однако прекраснодушная мечта о возможности решить все социальные проблемы, превращая рабочих страны в ответственных, осознающих необходимость взаимной помощи пайщиков потребительских кооперативных обществ, разбилась о жесткие факты общественно-экономического характера. Они были освещены, в частности, в статистическом исследовании Т. Сёренсена, проводившемся примерно в 1880 г. и посвященном проблемам уровня жизни населения. Даже при условии полной занятости в течение года ни в городе, ни на селе семья простого неквалифицированного рабочего не могла отчислять более 2 — 3% заработной платы на возмещение потери доходов по наступлении старости или другого длительного периода нетрудоспособности; 70 — 75% дохода уходило на питание, а еще 15% — на жилье и отопление. С учетом общего роста реальной заработной платы в течение описываемого периода доля расходов населения на питание, особенно в городах, разумеется, резко уменьшилась, однако еще в 1909 г. многие сельскохозяйственные рабочие тратили на еду более 60% своих доходов. По этой причине даже самые убежденные либералы вынуждены были принять идею о «помощи организациям взаимопомощи» в качестве основополагающего принципа социальных законов о больничных кассах (1892) и о кассах по выплате пособий по безработице (1907). Тем самым государство стало оказывать материальную поддержку тем неимущим гражданам, которые регулярно осуществляли взносы в фонды социального страхования.

В то же время проблему обеспечения старости решить на страховой основе не удалось. Поэтому в ходе работы над пересмотром закона о бедности в 1891 г. В специально принятом законе устанавливалось право всех граждан старше 60 лет на государственное пособие по старости. Правда, с тем условием, что получатель его не был осужден за совершение недостойных деяний или не получал пособия по бедности в течение десяти последних лет и что необходимость в нем имеет под собой объективные основания. Размер пособия определялся местными властями, а половину этой суммы возмещало государство. Несмотря на ряд оговорок и то, что коммунальные власти в целях экономии средств занижали размер пособий, речь идет о весьма примечательном для того времени законе, ибо Дания стала первой в мире страной, закрепившей за всеми своими гражданами принципиальное право на государственное пенсионное обеспечение по старости без ущемления в части гражданских прав.

Между тем выплата пособий по бедности, согласно принятому тогда же закону, по-прежнему основывалась на утрате получателями ряда гражданских прав (правда, на пособия на медицинское обслуживания и вспомоществование различным категориям инвалидов это правило не распространялось). Цель оставалась прежней: создать для получающих государственное пособие по бедности неблагоприятные социальные условия, чтобы их круг ограничивался лишь явно деклассированными элементами. Тем же достойным, но нуждающимся членам общества, то есть тем, кто оказался в тяжелом положении не по собственной вине, оставалось надеяться на помощь со стороны различных частных филантропических организаций или так называемых независимых касс вспомоществования бедным. Начиная с 1856 г. последние оперировали, с одной стороны, средствами, поступавшими за счет частных пожертвований, а с другой (и во все возрастающем объеме) — средствами, предоставлявшимися местными органами самоуправления. Впрочем, этих средств было далеко не достаточно для обеспечения всех нуждающихся. В 1907 г. эти кассы преобразовались в чисто государственные кассы вспомоществования, правление которых избирал весь электорат муниципалитета.

Социалистическое рабочее движение

Благодаря процессу либерализации в сфере предпринимательства в 1862 г. «независимые (от цехов) наемные работники» лишились дотоле весьма эффективных средств координации своих действий в борьбе за повышение заработной платы и улучшение условий труда. Причем это произошло в период расцвета либерализма, когда традиционное кустарное производство уступило место производству индустриальному, а функции подмастерьев во многих отраслях перешли к фабрично-заводским рабочим. При этом работодатели нового типа стремились прежде всего снизить издержки на оплату труда своих работников до минимально возможного уровня. В Англии и других европейских странах — пионерах индустриализации еще на ранней ее стадии рабочие стали объединяться в профессиональные или политические союзы, действовавшие нередко на основе социалистических или других радикальных идей. Благодаря распространению соответствующей литературы, а также знакомству с этими идеями датских подмастерьев, традиционно отправлявшихся на заработки за границу, они проникли и в отечественные пределы. В этой связи можно отметить, что и до 1870 г. в Дании предпринимались — пусть немногочисленные и робкие — попытки создания организаций социалистического толка. Однако с этого момента наметился все более возрастающий приток датских рабочих во вновь создаваемые организации, действовавшие на основе социалистических программных установок, то есть выдвигавшие четкие требования о проведении по сути своей радикальных (революционных) преобразований капиталистического общества.

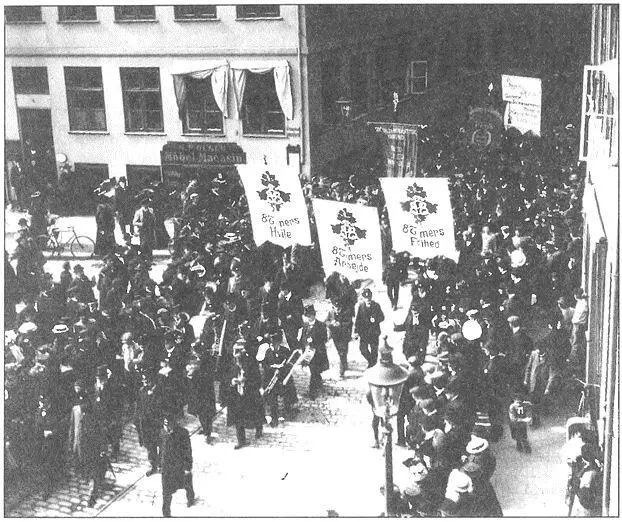

Участники первомайской демонстрации вступают на Старую площадь с улицы Норрегада, Копенгаген, 1908 г. (Фото: Архив и Библиотека Рабочего движения) Международное Товарищество Рабочих Карла Маркса, как и его датское отделение во главе с Луисом Пио, прекратили свою деятельность в первой половине 70-х годов XIX в., однако полностью исчезли только в 1889 г., когда социалистские партии и профсоюзы всего мира создали в Париже II Интернационал. На конгрессе было принято решение о том, чтобы объявить 1 мая общим днем борьбы рабочего движения за введение 8-часового рабочего дня. В то время, когда рабочий день в 12—14 часов был скорее нормой, чем исключением, это требование звучало очень радикально. Основная форма действий — всеобщая однодневная забастовка — во многих городах приводила к кровавым столкновениям с полицией и войсками. Этого удалось избежать в Дании, где день борьбы стал праздничным днем, когда люди сообща демонстрировали свою многочисленность и силу как сторонникам, так и противникам. Однако только в 1919 г. удалось добиться выполнения лозунгов, написанных на транспарантах: 8 часов для сна, 8 часов для работы и 8 часов свободного времени.

Этим новое социалистическое движение отличалось от существовавших в то время рабочих объединений, действовавших под буржуазным влиянием. Оно не ограничивалось вопросами улучшения положения рабочих в рамках установленного порядка, а действовало на основе глубоко обоснованных выводов, сделанных Карлом Марксом в ходе анализа несправедливостей капиталистического общества, его убедительного учения о тенденциях социального развития и недвусмысленного призыва к разработке политической программы действий. Труд объявлялся источником всего богатства, а рабочее движение наделялось правом предъявлять свои требования. «То, чего мы требуем» — под таким смелым подзаголовком летом 1871 г. появился второй номер выходившей под руководством Пио знаменитой газеты «Социалистические листки».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: