Вольфганг Тарновский - Самураи [Рыцари Дальнего Востока]

- Название:Самураи [Рыцари Дальнего Востока]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Слово/Slovo»

- Год:1997

- ISBN:3-7886-0636-3 (Германия); 5-85050-134-7 (Российская Федерация)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольфганг Тарновский - Самураи [Рыцари Дальнего Востока] краткое содержание

Книга посвящена одним из самых колоритных персонажей всемирной истории - самураям и состоит из двух частей. В первой рассказывается о том, как появились самураи, как жила Япония под их властью, о кровавой смуте, в которую они ввергли страну, о трагических героях и великих государственных мужах.

Во второй части освещается жизненный уклад самураев, их непоколебимые идеалы чести, долга и верности, их воспитание и военная подготовка, их оружие.

Самураи [Рыцари Дальнего Востока] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это послужило поводом для борьбы с существующим режимом.

Противоречиями между сёгунатом и феодалами решил воспользоваться император Годайго, мечтавший вернуть политическую власть императорскому дому. Он, как это делали и его предшественники, привлек на свою сторону многих недовольных сёгунатом влиятельных феодалов, в том числе юго-западного феодала Такаудзи Асикагу и восточного феодала Ёсидаду Нитту.

Первые попытки разбить войска камакурского сёгуната — в 1324 и 1332 гг. — окончились неудачей. Однако в начале мая 1333 г. Такаудзи Асикага захватил императорскую столицу Киото, а Ёсидада Нитта вторгся в сёгунскую столицу Камакуру.

Оказавшись в безвыходном положении, сёгун вместе со своими 800 сторонниками торжественно совершил самоубийство.

Камакурский сёгунат был низложен. Но теперь победители — Асикага и Нитта — начали борьбу между собой. Первый представлял передовой, экономически развитый западный район, второй — отсталый восточный. Если на западе, где было много заливных рисовых полей и налаженных водных транспортных путей, развивались ремесла и процветала торговля, то на востоке царило запустение, ремесла и торговля еле-еле тлели. Экономическая победа Асикаги была предрешена. Титул сегуна перешел к представителям дома Асикага. Его глава оставил разрушенную Камакуру и вместе со всем бакуфу переехал в императорский Киото.

Благородный воин-самурай Такаудзи Асикага (1305–1358), первый сёгун из дома Асикага, в пышных доспехах.

Как показало время, это было роковой ошибкой. Попав в Киото, новые вожди самураев, не искушенные еще в делах управления, тут же попали в водоворот интриг императорского двора. Но самым страшным было то, что воины, привыкшие к дисциплине и суровой жизни, здесь, в изобиловавшей соблазнами пышной столице, безнадежно погрязли в роскоши и безделье. Чтобы сравняться с кичливой придворной знатью, сёгун и влиятельные самураи стали строить себе великолепные дворцы, окруженные садами, каждый из которых был произведением искусства. Они участвовали в приемах, празднествах и театральных представлениях, содержали дорогих наложниц и… пренебрегали государственными делами.

Последствия не заставили себя долго ждать. Как только сюго, военные губернаторы, которых сёгун прежде держал в строгости, почувствовали, что суровая хватка бакуфу ослабевает, они начали хозяйничать у себя в провинциях по своему усмотрению. Уже в XV в. многие из местных правителей жили как владетельные князья — даймё («великое имя»). Они формировали собственные отряды самураев, с которыми нападали на своих соседей, видя в каждом врага, пока наконец отдельные стычки не переросли в настоящую гражданскую войну, все шире и шире расползавшуюся по стране.

Последнюю фазу этой войны «всех против всех» хроники называют сэнгоку дзидай («эпоха воюющих провинций»). Длилась она с 1478 по 1577 г., то есть целое столетие. Это время, как и Тридцатилетняя война в Европе (1618–1648), было ужасным и для страны, и для ее жителей, но зато пришлось совершенно по вкусу самураям: уж они-то вволю могли предаться ратным утехам.

В пору всеобщего безумия люди совершали прежде немыслимые поступки. Все чаще начальники отрядов самураев восставали против нанявших их даймё, которым недавно клялись в верности, или прогоняли, присваивая себе их владения.

Наступила эпоха потрясения устоев прежней жизни, которую историки называют гэкокудзё («низшие одолевают высших»).

О том, как эта вакханалия измен и кровопролитий сказалась на японском обществе, говорят следующие цифры.

В начале «эпохи воюющих провинций» в Японии было примерно 260 даймё, все они происходили из благородных самурайских родов. К концу их осталось всего какой-нибудь десяток, но появилось около 250 так называемых сэнгоку даймё («князей сражающихся провинций») — мелких, тщеславных провинциальных князьков, часто сомнительного происхождения, которые в смутное время пробивались наверх собственными силами, не брезгуя бесчестными поступками.

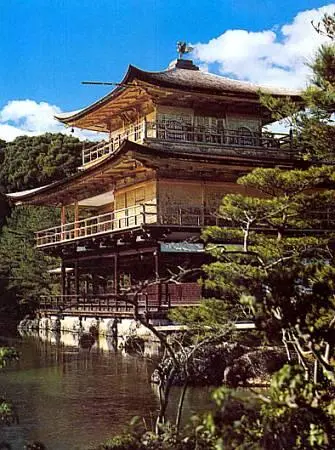

Прекрасный Золотой павильон — некогда часть усадьбы сегуна Ёсимицу Асикаги (1358–1408) — красноречиво свидетельствует о роскоши, царившей в среде самурайских вождей в эпоху сёгуната Асикага.

Кто и когда восстановил единство Японии?

В середине XVI в. казалось, что вот-вот империя, сотрясаемая гражданской войной, развалится на отдельные государства и лишь чудо сможет предотвратить окончательный распад и вернуть стране мир.

Чудо свершилось. Даймё провинции Овари (в центральной части Хонсю) Нобунага Ода (1534–1582) совершенно неожиданно стал спасителем страны. Нобунага был выдающимся человеком: целеустремленным, прозорливым, лишенным предрассудков, хладнокровным, вероломным и по-крестьянски хитрым. Вдобавок он оказался гениальным полководцем. Совершив несколько удачных походов против крупных феодалов и разгромив буддийские монастыри, которые участвовали в междоусобных войнах, он смог вскоре подчинить своей власти центр страны со столицей Киото. В 1573 г. он сверг Иосиаки, последнего сегуна из семьи Асикага. В 1582 г. в одном из храмов Киото Нобунага покончил жизнь самоубийством, когда его окружили войска мятежников, возглавляемые предавшим его генералом. Япония оказалась на грани катастрофы.

Хитрым и энергичный Нобунага Ода (1534–1582) спас Японию, прекратив столетнюю гражданскую войну, которая угрожала стране распадом.

Тем, что дело объединения страны все-таки было продолжено, Япония обязана самому способному из генералов Нобунаги — Хидэёси Тоётоми (1536–1598).

Хидэёси, некрасивый, необразованный, тщеславный, но смышленый и волевой выходец из крестьянских низов, был блестящим стратегом. После смерти Нобунаги он с беспощадной решимостью продолжил дело, начатое его покровителем. Уже к 1588 г. Хидэёси был столь силен, что ухитрился назначить своих наместников даже в самые отдаленные области страны и отдал приказ всему гражданскому населению, кроме самураев, сдать все оружие. В 1592 г. Хидэёси со 137-тысячной армией напал на Корею.

Поговаривали, что сделал он это с умыслом, дабы направить воинственный пыл самураев в новое русло и отвлечь их от собственной страны. Так это или нет, но десятки тысяч вероятных смутьянов никогда не вернулись на родину из заморской авантюры.

В 1598 г. Хидэёси умер, оставив власть своему несовершеннолетнему сыну, вместо которого государственными делами должен был руководить регентский совет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Вольфганг Тарновский - Самураи [Рыцари Дальнего Востока]](/books/447876/volfgang-tarnovskij-samurai-rycari-dalnego-vost.webp)