Сергей Цветков - Начало русской истории. С древнейших времен до княжения Олега

- Название:Начало русской истории. С древнейших времен до княжения Олега

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03245-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Цветков - Начало русской истории. С древнейших времен до княжения Олега краткое содержание

Известный писатель, автор многочисленных научно-популярных книг и статей, историк С.Э. Цветков предпринимает попытку дать целостную картину хода русской истории, которая отвечала бы современному уровню исторического знания. В книге рассматриваются вопросы древнеславянской истории и возникновения Русской земли. Большое место в книге уделено связям славянства со многими народами Евразии, выдвинут ряд новых идей и оригинальных взглядов на происхождение нашего государства и русского народа.

Начало русской истории. С древнейших времен до княжения Олега - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

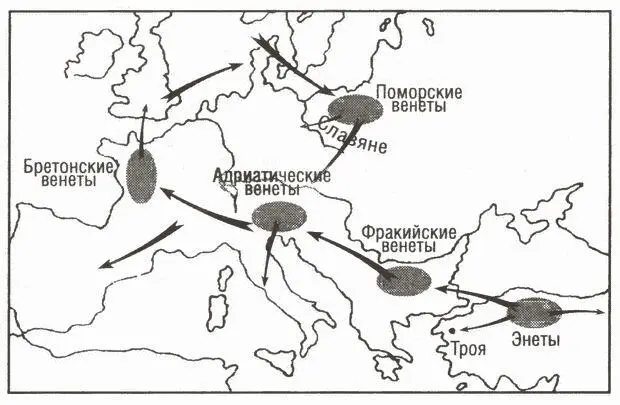

Расселение венетов

В V в. до н. э. фракийские и адриатические венеты были уже хорошо знакомы Геродоту, который описал один их любопытный обычай, — «самый благоразумный», по его словам. «Раз в году, — рассказывает греческий историк, — в каждом селении обычно делали так: созывали всех девушек, достигших брачного возраста, и собирали в одном месте. Их обступали толпы юношей, а глашатай заставлял каждую девушку поодиночке вставать, и начиналась продажа невест. Сначала выставляли на продажу самую красивую девушку из всех. Затем, когда ее продавали за большие деньги, глашатай вызывал другую, следующую после нее по красоте (девушки же продавались в замужество)… После распродажи самых красивых девушек глашатай велел встать самой безобразной девушке или калеке и предлагал взять ее в жены за наименьшую сумму денег, пока ее кто-нибудь не брал с наименьшим приданым. Деньги же выручались от продажи красивых девушек, и таким образом красавицы выдавали замуж дурнушек и калек».

Геродотовским рассказом иногда пытались подтвердить слова Иордана о родстве венетов и славян. Дело в том, что «Повесть временных лет» упоминает о бытовавшем среди восточнославянских племен обычае выкупать невесту. Однако сходство здесь мнимое. Славянские юноши вначале похищали («умыкали») своих невест, после чего вносили за них выкуп, тогда как венеты действовали по-деловому, устраивая для женихов настоящий девичий аукцион.

Адриатические венеты сохраняли самобытность вплоть до начала н. э., выступая традиционными союзниками Рима. Близость к Риму могла поддерживаться и традицией происхождения: римляне также вели свой род от Энея. Сила этой традиции была такова, что ради нее, по сообщению Страбона, Юлий Цезарь освободил жителей современного ему Илиона — города, принимаемого древними за настоящую Трою, от каких-либо выплат, поскольку считал их своими непосредственными родственниками [10] Там же.

.

Таблица с венетским письмом

Но вернемся в начало 1-го тысячелетия до н. э. Из Верхней Адриатики значительная часть венетов двинулась дальше на запад. Промежуточной остановкой в их странствиях было нынешнее Боденское озеро, которое Помпоний Мела в I в. н. э. именует Venetus lacus, то есть Венетское озеро.

Затем они прочно обосновались в галльской Арморике (нынешней французской Бретани), где сильное кельтское влияние заставило их забыть о политических связях с Римом. Арморикские (бретонские) венеты заняли среди галльских племен главенствующее положение, не ускользнувшее от проницательного взгляда Юлия Цезаря. «Это племя, — пишет он в «Записках о Галльской войне», — пользуется наибольшим влиянием по всему морскому побережью, так как венеты располагают самым большим числом кораблей, на которых они ходят в Британию, а также превосходят остальных галлов знанием морского дела и опытностью в нем. При сильном и не встречающем себе преград морском прибое и при малом количестве гаваней, которые вдобавок находятся в руках именно венетов, они сделали своими данниками всех плавающих по этому морю».

Столица арморикских венетов Gwenet (Гвенет/Венет) имела кельтское название Darioritum (по-кельтски — «дубовая гавань», современное французское Vannes). Венетские поселения в Бретани располагались на прибрежных островах и приморских мысах, становившихся неприступными во время морских приливов. При длительной осаде венеты вместе со всем имуществом уплывали на кораблях в другое место, не оставляя неприятелю никаких ценностей.

Венетские корабли были довольно громоздкими сооружениями, их борта высоко вздымались над палубами многоярусных римских судов, и тем не менее они были отлично приспособлены для плавания вдоль бретонского побережья. На каменных стелах кельтской Галлии встречаются изображения кораблей с высокими носом и кормой, сделанными в форме лошадиной головы. Позднее, уже в эпоху Средневековья, голова коня обычно украшала суда с южного берега Балтики, в отличие от скандинавских драккаров, увенчанных головами драконов и змей.

Цезарь отметил также выдающиеся свободолюбие и воинственность этого народа, который «поднял на ноги и другие общины, убеждая их лучше оставаться верными свободе, унаследованной от предков, чем выносить римское рабство».

Обладая лучшим на Европейском Севере флотом, арморикские венеты уже в VII в. до н. э. стали хозяевами Ла-Манша, Северного и Балтийского морей, на побережье которых возникли их многочисленные колонии. Римляне знали в Британии «землю венетов» — Виндоланд (Vindolanda, современный Честерхолм). Географические названия на севере Европы, содержащие корни «вен», «венд», сохранились до наших дней. Крайней восточной границей расселения венетов следует, по-видимому, считать реку Венту (на территории современной Латвии). В Восточной Прибалтике венеты появились не позднее XI в. до н. э., о чем свидетельствует датируемый этим временем курганный могильник в Резнес (на северном берегу Западной Двины, недалеко от Риги), с древнейшими следами культа лошади, характерного для венетов [11] История Латвийской ССР. Т. I. Рига, 1952. С. 22.

. Могильник действовал в течение пяти столетий.

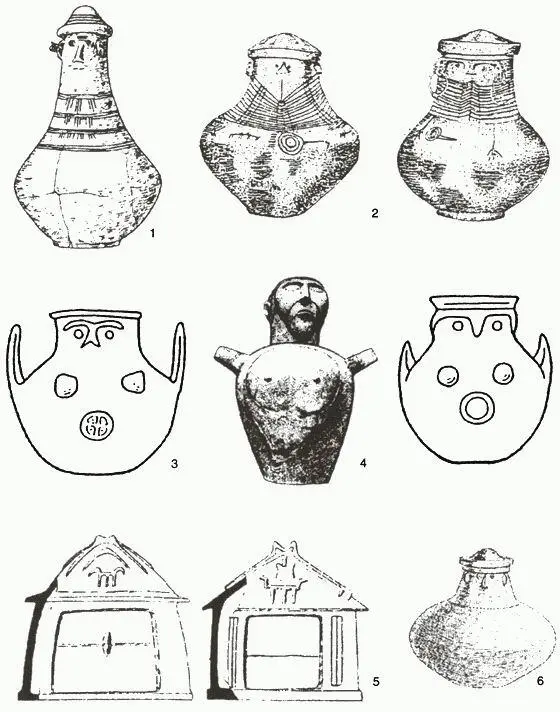

Лицевые урны: 1 — Пруссия; 2 — Гданьск; 3 — Троя; 4 — Этрурия; 5 — Рим; 6 — Померания

Венетская колонизация принесла на территории Балтийского Поморья, Ютландии, южных областей Швеции и Норвегии стиль так называемых лицевых урн, широко распространившийся в изделиях местной керамики. Археологический сюрприз этих находок состоит в том, что лицевые урны — характерная принадлежность еще только трех культур: древней Трои, этрусков и адриатических венетов, что еще раз косвенно подтверждает вышеописанный путь расселения венетов из Малой Азии на север Европы. Примечателен вывод археологов о том, что лицевые урны нельзя отнести к продуктам обмена и их распространение следует связать с «миграцией в области Польского Поморья иноплеменного населения» [12] Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979. Цит. по: Славяне и Русь: Проблемы и идеи: Концепции, рожденные трехвековой полемикой, в хрестоматийном изложении / Сост. А.Г. Кузьмин. 2-е изд. М., 1999. С. 133.

, причем пришельцы появились с запада. Антропологически прибалтийских венетов отличала от местного населения средиземноморская примесь [13] Битов М.В., Марк /С.Ю., Чебоксаров Н.Н. Этническая антропология Восточной Прибалтики. М., 1959. С. 229–230.

. В свою очередь, языковеды отмечают в языке прибалтийских венетов романо-италийские элементы [14] Шахматов А.А. К вопросу о древнейших славяно-кельтских отношениях. Казань, 1912. С. 48–49.

.

Интервал:

Закладка: