Себастьян Хаффнер - Пруссия без легенд

- Название:Пруссия без легенд

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Siedler

- Год:1979

- ISBN:978-3-442-755448; WG 2940

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Себастьян Хаффнер - Пруссия без легенд краткое содержание

Пруссия — это миф. Для одних ее имя означает порядок, добросовестность и либеральность; для других — это оплот милитаризма и реакции. Себастьян Хаффнер отрицает давно известные легенды, когда рассказывает историю этого государства, которое в качестве самостоятельной державы существовало лишь 170 лет. Он объясняет особенность Пруссии тем, что это было искусственное образование: оно требовало преувеличенной воли в самоутверждении, чтобы из своих отдаленных друг от друга территорий создать единое целое. Выросшая в течение столетий из весьма отличных друг от друга немецко-славянских колониальных областей без опоры на племенные или конфессиональные общие основы, без естественных границ, Пруссия могла существовать только как государство разума. Её неподкупное правление и ее религиозная терпимость сделали ее в восемнадцатом веке самым современным государством Европы. С Французской Революции начался ее кризис, с основания Германской империи в 1871 году — ее долгое умирание, а национал-социализм стал ее закатом.

Себастьян Хаффнер подходит к истории этого необычного государственного образования непредвзято, критически, но не без восхищения. Вместе с обширным иллюстративным материалом, который в течение длительных поисков в Германии, Польше и Австрии собрал Ульрих Вайланд, получилась единственная в своем роде книга по истории Пруссии.

Автор:

Себастьян Хаффнер родился в 1907 году в Берлине. Получивший докторскую степень юрист в 1938 году эмигрировал в Англию и с тех пор работал в качестве публициста. В 1954 году он вернулся в Германию. Известность ему составили такие книги, как "Уинстон Черчилль" (1967), "Соглашение с дьяволом" (1968), "Заметки о Гитлере" (1978) и "От Бисмарка до Гитлера" (1987).

Иллюстрация на обложке показывает фрагмент неоконченной картины Адольфа Менцеля "Фридрих Великий в 1757 году беседует со своими генералами перед сражением под Лейтеном (Leuthen)".

Пруссия без легенд - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Невозможно более точно определить сущность классической Пруссии, и собственно говоря, тем самым все и сказано. Однако мы хотим еще несколько точнее рассмотреть, как это все объясняет и как это проявляется в частностях.

Бросавшийся в глаза современникам и потомкам подъем классической Пруссии (по Лубосу — только лишь один из многих) был известен своим милитаризмом. Пруссия была военным государством, более чем другие, должна была быть таковым, если она хотела из своих разрозненных земель сделать соединенное тело государства — и она должна была этого хотеть: здравый смысл требовал этого в ее положении. "У других государств есть армия. Пруссия — это армия, у которой есть государство", — писал Мирабо полунасмешливо, полуиспуганно в последние годы Фридриха Великого. Это соответствует истине, но также и не соответствует. Прусская армия никогда не "владела" прусским государством, она никогда не делала ни малейшей попытки править им или определять его политику. Она была наиболее дисциплинированной армией в мире. Военный путч в Пруссии всегда был делом немыслимым. С другой стороны, армия была наиважнейшим инструментом государства, его козырной картой и его любимицей. Для нее все происходило и она все приводила в движение, с ней все и поднималось, и падало. Это государство в действительности было "одержимо" не армией, но заботой об армии. И его политика (по тем временам очень современная и прогрессивная) в области финансов, экономики и населения служила в конечном плане его готовности к войне, а это означало: служила его армии.

Однако тем самым Пруссия лишь доводила до крайности то, что тогда было в Европе всеобщим лозунгом. Прусский милитаризм не был изолированным явлением: с ним Пруссия 18-го века имела на своей стороне всеобщий дух времени. Он лишь вел за собой самые радикальные последствия из военной революции, которая происходила во всех крупных европейских государствах после Вестфальского мира.

Коротко говоря, революция состояла в национализации (огосударствлении) военного дела. Мы очень редко об этом задумываемся, но ведь до этого у европейских государств не было никаких армий — разве только королевская лейб-гвардия и народное ополчение. Армии были частными предприятиями, и когда они требовались государству, поскольку ему требовалось вести войну, то оно нанимало их — часто не имея возможности оплатить их услуги. Эта система, по которой велись все многочисленные войны 16-го и 17-го веков, включая Тридцатилетнюю войну, со временем не оправдала себя. Во время Тридцатилетней войны она даже привела к катастрофическим последствиям для вовлеченных в войну стран — ведь дисциплина часто нерегулярно оплачиваемых войск была слабой, и кроме того у них отсутствовало то, что сегодня называют логистикой: организованное и надежное обеспечение всем необходимым. (Армия Валленштайна в этом смысле представляла указывающее путь в будущее исключение, по крайней мере в свой начальный период существования). Они вынуждены были сами изыскивать пропитание в тех странах, в которых они сражались и располагались, или через которые проходили, они "опустошали" эти земли (отсюда происходит это выражение [25] 25 Труднопереводимая игра слов: в оригинале употреблено слово "verheeren", переводимое на русский как "Опустошать, разорять..". Корень этого слова происходит от das Heer (сухопутные войска; армия — нем. язык).

), и во время Тридцатилетней войны они сравнивали с землей целые местности.

После этой войны повсюду отвергли эту систему и впали в противоположную крайность. Войска, которые каждое мало-мальски уважаемое государство теперь приобретало себе раз и навсегда, получали теперь свое собственное, государственное обеспечение и не искали себе пропитания в стране, а маршировали от склада к складу (что сильно повлияло на их способности к маневрированию в войнах 18-го столетия) и подвергались самому безрассудному, варварскому муштрованию, какое когда-либо вынуждены были терпеть солдаты. Побои и наказание шпицрутенами в армиях 18-го века (и не только в прусской) внушают нынче ужас, когда мы о них читаем. Но следует посмотреть на дело и с другой стороны: то, что теперь солдаты были больше подвержены страданиям, означало, что гражданское население стало меньше страдать. Во времена недисциплинированных, необеспеченных наемных войск ведение войны было вечными пожарищами, грабежами, убийствами и насилием. Фридрих Великий мог заявлять, не слишком отдаляясь от истины: "Мирный бюргер совсем не должен замечать, когда нация сражается". И это говорилось, когда с окончания Тридцатилетней войны не прошло и ста лет.

В том, что Пруссия приняла участие в этой всеобщей европейской военной революции, и так же, как и Швеция, Франция, Испания, Австрия и Россия стала военным государством, не было ничего особенного. Особенное состояло в трех вещах: во-первых, в количестве прусской армии, во-вторых, в ее качестве, и в-третьих, в ее социальном составе.

При "короле-солдате" Фридрихе Вильгельме I прусская армия была доведена до численности в мирное время в 83 000 человек; при его наследнике тотчас же, при вступлении того на трон, увеличена до 100 000 человек, а позже, во время войны, даже увеличена еще в два раза. Для небольшой страны это было непропорционально много, невообразимо много; крупные государства, такие как Франция, Австрия и Россия содержали армии лишь немногим большие. Это требовало спартанской экономности ("прусская бережливость") во всех прочих государственных задачах. Четыре пятых государственного дохода тратилось на армию. Пруссия короля-солдата осознанно жертвовала глянцем для власти в пользу "вещественного", как выражался король. Его содержание двора во времена, когда повсюду придворной пышности придавалось величайшее значение, расценивалось просто как нищенское. Для расцвета искусств и культуры при его правлении было сделано отчаянно мало, и контраст между прусской бедностью и прусским милитаризмом и в его времена был предметом всеобщих насмешек и критики во всей Европе.

Но это было самым несущественным. Единственно лишь при помощи бережливости в бедном государстве невозможно обеспечить покрытие расходов такой выдающейся военной силы. Не зря Фридрих Вильгельм объявил себя "Генерал-фельдмаршалом и министром финансов" короля Пруссии. При его правлении Пруссия стала страной Европы с самыми большими налогами, а Фридрих Великий позже еще больше увеличил налоги и, несмотря на всю свою славу, пробудил недовольство у своих подданных, а с течением времени вообще потерял популярность. И высокие налоги (на предметы потребления или "акциз" в городах, поземельный налог или "контрибуция" в деревнях) должны были же еще быть собраны. Для этого требовался эффективный финансовый аппарат — множество служащих, которые могли оплачиваться лишь с прусской экономностью, но они безусловно должны были быть надежны, что снова принуждало к тому, чтобы подвергнуть их почти военной дисциплине (и ввести при этом квазивоенный кодекс чести). Так одно тянуло за собой другое: прусское военное государство способствовало возникновению чиновничьего государства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

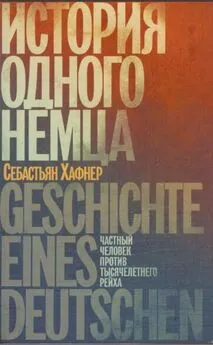

![Себастьян Хаффнер - История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха [требуется вычитка]](/books/1092189/sebastyan-haffner-istoriya-odnogo-nemca-chastnyj-che.webp)