Себастьян Хаффнер - Пруссия без легенд

- Название:Пруссия без легенд

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Siedler

- Год:1979

- ISBN:978-3-442-755448; WG 2940

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Себастьян Хаффнер - Пруссия без легенд краткое содержание

Пруссия — это миф. Для одних ее имя означает порядок, добросовестность и либеральность; для других — это оплот милитаризма и реакции. Себастьян Хаффнер отрицает давно известные легенды, когда рассказывает историю этого государства, которое в качестве самостоятельной державы существовало лишь 170 лет. Он объясняет особенность Пруссии тем, что это было искусственное образование: оно требовало преувеличенной воли в самоутверждении, чтобы из своих отдаленных друг от друга территорий создать единое целое. Выросшая в течение столетий из весьма отличных друг от друга немецко-славянских колониальных областей без опоры на племенные или конфессиональные общие основы, без естественных границ, Пруссия могла существовать только как государство разума. Её неподкупное правление и ее религиозная терпимость сделали ее в восемнадцатом веке самым современным государством Европы. С Французской Революции начался ее кризис, с основания Германской империи в 1871 году — ее долгое умирание, а национал-социализм стал ее закатом.

Себастьян Хаффнер подходит к истории этого необычного государственного образования непредвзято, критически, но не без восхищения. Вместе с обширным иллюстративным материалом, который в течение длительных поисков в Германии, Польше и Австрии собрал Ульрих Вайланд, получилась единственная в своем роде книга по истории Пруссии.

Автор:

Себастьян Хаффнер родился в 1907 году в Берлине. Получивший докторскую степень юрист в 1938 году эмигрировал в Англию и с тех пор работал в качестве публициста. В 1954 году он вернулся в Германию. Известность ему составили такие книги, как "Уинстон Черчилль" (1967), "Соглашение с дьяволом" (1968), "Заметки о Гитлере" (1978) и "От Бисмарка до Гитлера" (1987).

Иллюстрация на обложке показывает фрагмент неоконченной картины Адольфа Менцеля "Фридрих Великий в 1757 году беседует со своими генералами перед сражением под Лейтеном (Leuthen)".

Пруссия без легенд - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Скажи, что мне делать с прилежанием, что мне следует делать,

К чему меня воля твоя в моем сословии ведет.

Покажи, как мне делать это споро, потому что я должен это делать,

И если я это делаю, так сделай так, чтобы это получилось хорошо.

Вообще-то говоря, это могло бы быть весьма подходящим прусским государственным гимном. Прусское государство 18-го века не требовало от своих подданных никакого восхищения, оно апеллировало не к любви к отечеству, не к национальным чувствам, и ни к каким традициям (ведь оно их не имело), а исключительно к чувству долга. Высший прусский орден, Черный Орел, учрежденный королем Фридрихом I. в день его самокоронации, имел надпись по краю: " Suumcuique " — " Jedemdas Seine " [33] 33 "Каждому свое" — надпись на латыни, перевод на немецкий…

. Государство устанавливало задачи каждому своему гражданину, от короля до последнего подданного, и строго обязывало их выполнять эти задачи, и именно каждому сословию свою задачу. Одни должны были служить государству деньгами, другие кровью, некоторые своим умом, но все — с прилежанием. В принуждении к этим обязанностям государство было не знающим снисхождения. Во всем другом однако оно было опять либеральнее, чем любое другое государство того времени — холодной либеральностью, которая основывалась на равнодушии, что однако не делало жизнь для его граждан менее благотворной. Мы встретились с этим принципом уже при упоминании прусской политики в области эмиграции и предоставления политического убежища. "Каждому свое" — это также означало: Chacunа son gout [34] 34 "Кому что нравится" — приблизительный перевод с французского.

; что не вредит государству, в то оно не вмешивается. Крайним примером является истинная история об одном кавалеристе, который со своей лошадью занимался содомией. В Европе 18-го века вообще содомия расценивалась как настолько серьезное и ужаснейшее преступление, что повсюду она каралась суровой смертной казнью. А Фридрих Великий распорядился: "Сослать свинью в пехоту".

Можно говорить о трех великих прусских равнодушиях, из которых первое нынешние либералы считают образцовым, второе сомнительным, а третье отвратительным. Прусское государство 18‑го века было конфессионально равноправным, национально равноправным и социально равноправным. Его подданные могли быть католиками или протестантами, лютеранами или кальвинистами, иудеями, или, если они этого желали, и магометанами, для них совершенно не было никакой разницы, если они пунктуально исполняли свои обязанности перед государством. Равным образом оно было национально равноправным: не нужно было быть непременно немцем; французские, польские, голландские, шотландские, австрийские переселенцы — принимались все без различия. А когда Пруссия начала присоединять австрийские и польские области, то для него австрийцы и поляки в качестве подданных были равным образом любезны и с ними обращались так же, как и с урожденными пруссаками. И оно было социально равноправным: каждый прусский подданный был сам кузнец своего счастья. Как он справлялся со своей жизнью, было его дело. Заботились разве только об инвалидах войны и военных сиротах, да и о них не всегда. Фридрих Великий распространил исключительно равное право вплоть до последнего нищего — но именно равное право, а не социальное обеспечение. Если нищий становился разбойником, равное для всех право становилось уголовным правом. Если кто терпел неудачу в гражданской жизни, то он всегда мог еще стать солдатом. Если же и тут он не справлялся, то тем хуже для него было.

Примечательно теперь то, что эти "три равнодушия" в оценке своего времени представлялись как раз в обратном порядке, чем теперь. Пруссия не была тем, что сейчас называют социальным государством, на него никто не обижался, и это было само собой разумеющимся. В Европе 18-го века еще даже не возникла идея социального государства. Идея эта была открыта лишь в конце 19-го века, вообще-то одним позднепрусским государственным деятелем, а именно фон Бисмарком. Национальное государство также еще нигде не провозглашалось, хотя во Франции, Англии, Испании, Голландии и в Швеции оно существовало в скрытой форме. В целом грандиозная политика Пруссии в области иммиграции и национальностей не совсем выпадала из европейских рамок и расценивалась самое большее как преувеличение в целом известной всем практики. Но вот религиозная терпимость, которая царила в Пруссии, была в 18-м веке делом неслыханным и почти скандальным. В этом Пруссия в свое время была далеко впереди — в хорошем, как сегодня сказали бы большинство людей; в плохом, каково было всеобщее мнение в то время. И это тогдашнее мнение не было совсем безосновательным. Оно чутьем верно чувствовало, что прусская религиозная терпимость самое позднее при Фридрихе Великом по сути дела сведется к религиозному равнодушию, можно даже сказать — к презрению религии. Вспоминая еще раз резюме истории Пруссии Арно Лубоса, прежний отмеченный протестантством пуританизм перешел в "тенденцию свободного духа", для которого бог был мертв, а государство молча занимало его место. Так что религиозная терпимость или потеря религиозности — для своего времени прусское отношение к религии было по меньшей мере делом необычным и бросающимся в глаза, как и прусский милитаризм, и о нем нам следует еще немного поговорить, как о важнейшей характеристике классической Пруссии.

Как и многое другое в истории возникновения Пруссии, ее истоки имеют случайный характер. Помните еще старого Иоганна Сигизмунда (1608–1619), прожорливого курфюрста, о котором Фридрих Великий говорил, что лишь с него история его династии становится интересной, поскольку он приобрел большие наследства на востоке и на западе? При нем все и началось, и как раз тесно связано с западными наследствами. Юлих-Клевехские области в нижнем течении Рейна, которые унаследовал Иоганн Сигизмунд, и вокруг которых тотчас разгорелся спор (объявились и другие, конкурирующие притязания на наследство), были преимущественно кальвинистскими, и Иоганн Сигизмунд хотел переманить на свою сторону тамошних кальвинистов для поддержки своих оспариваемых притязаний. И для этого он лично перешел из лютеран в кальвинисты. Можно при этом говорить также и о религиозных мотивах; однако без сомнения решающими были политические мотивы, и при этом не следует забывать, что в 17-м веке религия и политика были неразрывно сплетены. Иоганн Сигизмунд однако не решился сделать своих бранденбургских и восточнопрусских подданных кальвинистами. Это вызвало бы непредсказуемые неприятности, а он был нестрогим властелином. Так он стал первым немецким князем, который стал отрицать господство своего вероисповедания (принцип " cuiusregio eius religio " [35] 35 "Кто правит, того и религия" (лат.)

), а Бранденбург-Пруссия стала первой страной, в которой совместное существование различных вероисповеданий стало возможным и неизбежным.

Интервал:

Закладка:

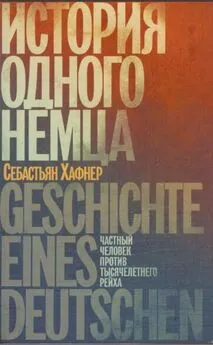

![Себастьян Хаффнер - История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха [требуется вычитка]](/books/1092189/sebastyan-haffner-istoriya-odnogo-nemca-chastnyj-che.webp)