Сергей Цветков - Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава

- Название:Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03441-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Цветков - Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава краткое содержание

Известный писатель, автор многочисленных научно-популярных книг и статей, историк С.Э. Цветков детально воссоздает картину основания династии великих киевских князей Рюриковичей, зарождения русской ментальности, культуры, социального строя и судопроизводства. Автор предлагает по-новому взглянуть на происхождение киевской династии, на историю крещения княгини Ольги и ее противоборство с сыном, на взаимоотношения русов и славян, особое внимание уделяется международным связям Древней Руси.

Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Осада Бердаа войском Марзбана

Весной 944 г. русы совершили набег на город Мерагу (неподалеку от Тебриза). Успех сопутствовал им и здесь. Однако вследствие неосторожного употребления местных плодов среди них распространилась эпидемия — дизентерия или холера, и русы вернулись в Бердаа. Болезнь сильно проредила их ряды.

Тем временем из Сирии в Арран прибыл наместник Марзбан с войском. К нему примкнуло множество местных мусульман горевших желанием сразиться с ненавистными язычниками. Под зеленым знаменем пророка собралось до 30 000 человек. Однако эта огромная по тем временам армия ничего не смогла сделать с засевшими в городе русами: «Утром и вечером он [Марзбан] начинал сражение и возвращался разбитым», — пишет Ибн Мискавейх.

Тогда Марзбан прибег к хитрости. Сделав ночное нападение, он притворным отступлением заманил в засаду большой отряд русов из 700 человек и почти весь истребил. Ибн Мискавейх свидетельствует, что никто из окруженных русов не сдавался в плен: исчерпав средства к спасению, они предпочитали заколоть себя кинжалами. Был убит некий предводитель русов, не названный по имени (должно быть, один из черноморских князей, игравший роль атамана [152]; о том что войско русов возглавляли многие князья, свидетельствуют слова Мискавейха о гибели «безбородого юноши, чистого лицом сына одного из начальников»). Немногие русы, прорвавшиеся сквозь окружение, ушли в крепость.

Остатки русов укрылись в замке Бердаа («шегристане»). Чтобы истощить силы русов, Марзбан совершал приступы дважды в день — утром и вечером, но неизменно терпел неудачу. Так продолжалось много дней. Затруднениями Марзбана воспользовался мосульский [153]князь, который напал на южные области Азербайджана. Марзбан вынужден был направить против него большую часть своего войска. Оставшиеся в Бердаа продолжали сражаться с русами.

Но не оружие сломило сопротивление осажденных. Болезнь подхваченная ими в Мераге, косила их ряды. В городе образовалось целое «русское» кладбище (после ухода русов мусульмане откопали там много мечей и другого оружия, которое русы клали в могилы своих умерших товарищей; эти мечи, говорит Мискавейх, «имеют большой спрос и в наши дни по причине своей остроты и своего превосходства»). Когда русы увидели, что им не удержаться в Бердаа, они ночью вышли из крепости, неся на своих спинах огромные мешки с награбленным имуществом, добрались до Куры, погрузились в свои ладьи и уплыли прочь [154]. Люди Марзбана не осмелились преследовать их. Натерпевшимся всякого лиха мусульманам Кавказа довольно было того, что Аллах «очистил землю» от безжалостных насильников. Арабские писатели не уставали славить за это Всевышнего еще много десятилетий спустя.

Глава 9

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ КНЯЗЯ ИГОРЯ

На север и северо-восток от верховьев Днепра и его притоков лежали обширные территории, куда не пускали киевских сборщиков дани. Над «русским» югом, Русской землей князя Игоря, нависал огромный «славянский» север, который в течение всей первой половины X в. развивался самостоятельно, не испытывая на себе сколько-нибудь заметного влияния Киева. Здесь закладывались во многом иные традиции и формы экономической, политической и культурной жизни восточного славянства.

Кривичи

К числу древнейших политических объединений, положивших начало государственному оформлению северорусских земель, принадлежали племенные союзы псковских и полоцких кривичей.

Псковские кривичи заселили бассейны реки Великой и Псковского озера. Уже в VIII в. возник их племенной и культовый центр — Изборское городище. В течение следующего столетия оно опоясалось бревенчатой стеной и превратилось в укрепленный детинец, рядом с которым в первой половине X в. вырос окольный город (посад) с уличной застройкой. Такую же картину градообразования археологи наблюдают в Полоцке — городском центре другой группировки кривичей, обосновавшейся в верхнем течении Западной Двины. Появление подобных центров свидетельствует о наличии у местных кривичских общин «своего княжения» и переустройстве родоплеменной организации на земских началах.

Ильменские словене

Особая историческая роль в освоении северного края принадлежала ильменским словенам. Это летописное племя не было племенем в собственном смысле слова, то есть этнической общностью, основанной на кровнородственных связях. Именем ильменских словен летописец назвал территориальный союз нескольких племен, — по археологическим данным, преимущественно выходцев из западнославянских земель — междуречья Вислы и Эльбы и отчасти из Верхнего Подвинья и Псковского обозерья.

Славянскими первопроходцами на территории Ильменского бассейна были кривичи (из полоцкой и псковской группировок), представленные культурой длинных курганов VI—VIII вв. Но этот переселенческий поток, относительно немногочисленный, довольно быстро иссяк. Этническим ядром словенского союза стало население, которому принадлежит культура новгородских сопок VIII—IX вв. Поскольку в сопочных захоронениях присутствуют элементы погребальных традиций западных финнов и балтов, то распространение этих памятников в Приильменье и Приладожье логичнее всего увязать с миграцией ближайших соседей этих этносов — славян Польского Поморья и вислян. Археологи высказывают предположение, что предки ильменских словен пересекли балтские земли, может быть, где-то в бассейне Немана. Действительно, в Понеманье имеется местный Ильмень («Илмунас») — гидроним, явно «оставленный» балтам словенами в ходе их переселенческого движения на восток.

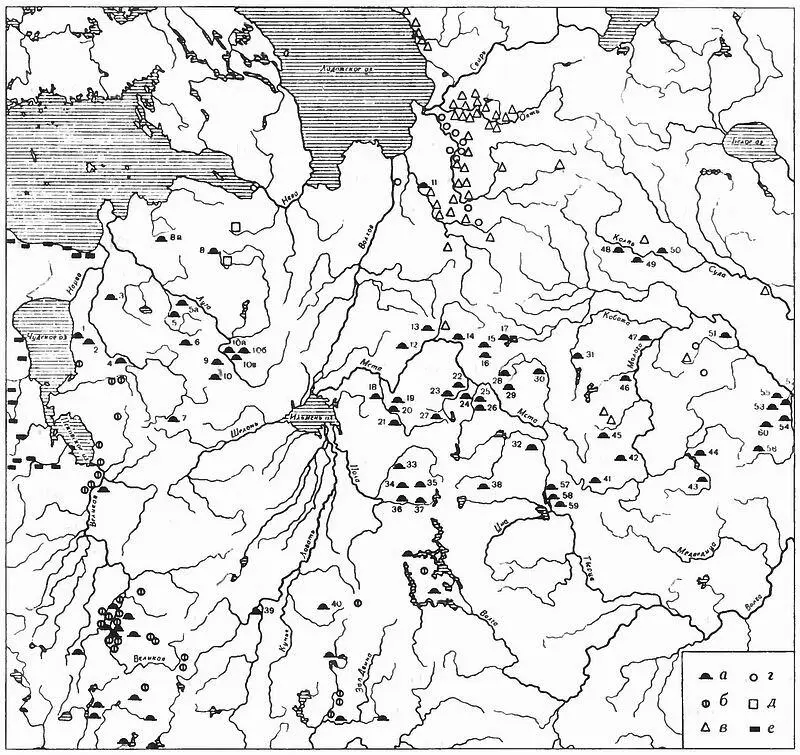

Курганы X—XI вв. Словенской (Новгородской) земли:

а — курганы ильменских словен; б — курганы псковских кривичей; в — курганы веси; г — курганы со скандинавским инвентарем; д — могильники води; е — могильники эстов

Попутно замечу, что расселение ильменских словен не определялось «торговым интересом», как то полагали многие ученые. Наблюдения над географией распространения новгородских сопок свидетельствуют, что абсолютное большинство из них находится на мелких речках, не пригодных для судоходства.

К середине IX столетия четко обозначилась территория компактного проживания ильменских словен — Словенская земля, охватившая прибрежные полосы Ильменя, Волхова, Ловати, Меты, а также верховья Луги, Оредежи и Мологи. Туземное финно-угорское население — водь, ижора и вепсы (летописная весь) — не покинуло места своего проживания и, будучи вовлечено в активный ассимиляционный процесс, оказало заметное влияние на культуру и религиозные представления пришельцев. Заселение словенами смежных со Словенской землей областей продолжилось по трем основным направлениям: в сторону Ижорского плато, Белозерья и Волго-Клязьминского междуречья.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: