Сергей Цветков - Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава

- Название:Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03441-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Цветков - Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава краткое содержание

Известный писатель, автор многочисленных научно-популярных книг и статей, историк С.Э. Цветков детально воссоздает картину основания династии великих киевских князей Рюриковичей, зарождения русской ментальности, культуры, социального строя и судопроизводства. Автор предлагает по-новому взглянуть на происхождение киевской династии, на историю крещения княгини Ольги и ее противоборство с сыном, на взаимоотношения русов и славян, особое внимание уделяется международным связям Древней Руси.

Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Формирование союза ильменских словен происходило в границах Словенской земли, в течение VIII — первой половины X в. Политическая организация словенского союза строилась на основе традиционных родоплеменных отношений, в рамках которых «малым племенам», осевшим в той или иной части Словенской земли, была предоставлена достаточно широкая автономия. Так, в Волховском устье образовалась Ладожская земля, охватившая 50-километровую прибрежную кайму вдоль нижней, порожистой части реки. Неблагоприятные внешние обстоятельства: удаленность от основного ареала Словенской земли, этнически чуждое (финноугорское) окружение, открытость для нападений извне — довольно скоро объединили ладожских славян в крепкий племенной союз. Сплоченность ладожской общины перед лицом внешних вызовов и угроз стала залогом высоких темпов ее социально-экономического и политического развития.

Центром Ладожской земли была Ладога, которая едва ли не с момента своего основания (середина VIII в.) уверенно заняла видное место в ряду крупнейших городов Северной Европы. В первой половине X в. Ладога переживала период расцвета. Появление посада увеличило ее площадь до 12 гектаров. На смену стихийному росту городской территории пришла регулярная уличная застройка, в результате которой обособился целый ремесленный квартал. Земляные укрепления детинца преобразились в грозную каменную крепость. Прочные торговые связи установились как с близлежащей финской округой, так и с отдаленными областями и странами. Ладожская чудь везла в город пушнину, поморские славяне, балты и скандинавы — «франкские» мечи, стеклянные бусы, бронзовые фибулы, янтарь, костяные гребни, другие украшения и предметы туалета, а также рабов; по Волге и Дону из Закавказья, Прикаспия и Средней Азии поступали дирхемы, наборные пояса, бусы из горного хрусталя и сердолика, ткани, пряности и т. д. Впрочем, торговля не была основным занятием ладожан: доля импортных изделий, инструментов и товаров в ее культурных слоях невелика. Горожане жили за счет земледелия, охоты, ремесла.

Хотя Ладожская земля и располагалась географически несколько особняком от Словенской земли, это обстоятельство не должно вводить нас в заблуждение: обе они составляли единое целое. В словенском союзе Ладоге было отведено свое, чрезвычайно ответственное назначение. Город и его ближняя округа, где размещалось еще несколько укрепленных поселений, играли роль «словенской перемычки» на одном из самых важных и сложных участков балтийско-волжской торговой магистрали, обеспечивая (а если нужно, то и запирая) волховское судоходство в районе Гостиннопольских и Пчевских порогов, общей протяженностью 36 километров.

Политическое первенство в словенском союзе изначально принадлежало славянам Ильменского Поозерья, но принадлежало исключительно по праву племенного старшинства, ибо побережье Ильменя было историческим центром Словенской земли, местом скопления древнейших славянских селищ (здесь открыто 28 поселений VIII в.). Преобладающим типом приильменских городских поселений были родоплеменные городища, среди которых выделялось Городище у истоков Волхова, вероятно выполнявшее одновременно функции убежища и погоста (торгового места). Однако ни один из подобных пунктов не являлся общеземским центром.

Ситуация изменилась в начале X в., когда до Ильменского Поозерья докатилась еще одна переселенческая волна — «варяго»-вендская, зародившаяся в землях ободритов и лютичей. Отток славянского населения из вендского Поморья был вызван германской агрессией. Как раз в это время западноевропейские хроники отмечают серию опустошительных походов саксов против славян-вендов. Германский хронист XI в. Видукинд сообщает, что к 939 г. под властью саксонских королей оказались все славянские племена, жившие между Эльбой и Одером. Завоевание сопровождалось почти поголовным истреблением местной славянской знати, введением непосильных поборов в пользу саксонской знати и католической церкви и жесточайшим этническим угнетением. Свободолюбивые венды толпами устремились «за море», благо восточный торговый маршрут, ведущий в Словенскую землю, был издавна известен западнославянским мореходам.

Наплыв вендских беженцев значительно повысил плотность населения в районе истока Волхова. Влившись в местные общины, переселенцы способствовали скорейшему их переустройству на территориально-соседских основаниях, что, в свою очередь, привело к образованию кончанских общин (концов), возглавляемых влиятельными знатными родами. Концентрация людских и политических ресурсов на северном берегу Ильменя завершилась появлением Новгорода. В настоящее время можно считать твердо установленным, что его древнейшие мостовые были проложены по территории трех родовых поселков-концов, по крайней мере один из которых населяли выходцы из славянского Поморья.

Около середины X в. Новгород обрел городские черты. Основу его застройки составили «боярские» усадьбы — дворы знатных людей, расположившиеся вдоль мощеных улиц. «Аристократическое» происхождение Новгорода предопределило его историческую судьбу: в дальнейшем политическое устройство города облеклось в форму «боярской республики». Совет старейшин трех концов-сотен послужил прообразом будущего уникального института городского управления, известного под названием «трехсот золотых поясов». Полиэтнический состав новгородской родовой знати, по-видимому, мешал выдвижению из ее среды лидирующего «княжеского» рода, который, сосредоточив в своих руках надплеменные функции управления, мог бы превратить Новгород в политический центр словенского союза. Решение этой проблемы было найдено в самом ближайшем будущем.

Вятичи

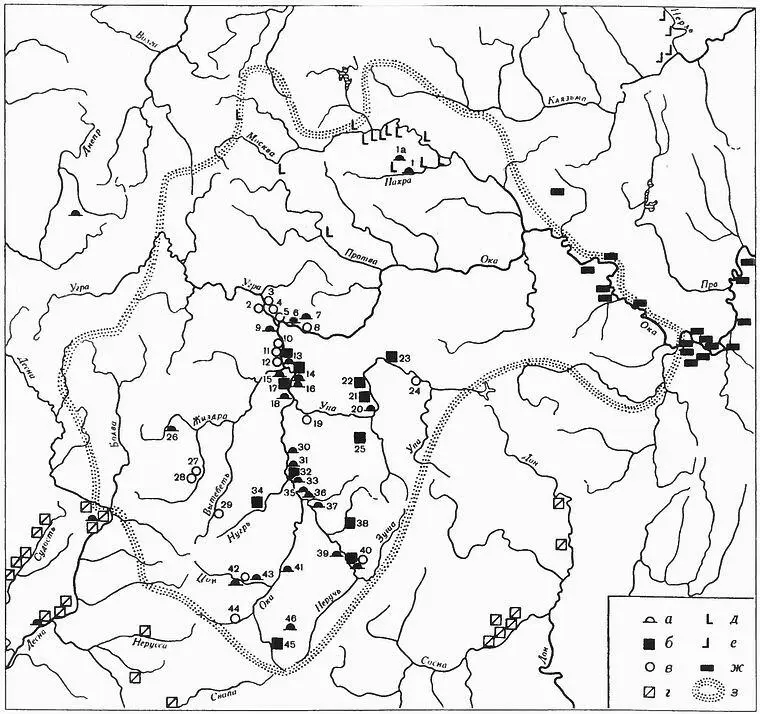

Расселение вятичей в VIII—X вв.:

а — курганы с трупосожжениями; б — городища; в — селища; г — поселения роменской и боршевской культур; д — поселения дьяковской культуры; е — поселения мери; ж — среднеокские грунтовые могильники; з — границы расселения вятичей в XI—XIII вв.

Социально-политические процессы, происходившие в первой половине X в. на большей части восточнославянских земель, совершенно не затрагивали территорию Приокского бассейна, занятую вятичами. Родоплеменной быт господствовал здесь безраздельно. Местное балто-финское население, очевидно, долгое время численно преобладало над славянскими поселенцами. Вследствие этого опорными пунктами славянского присутствия были укрепленные родовые поселки; освоение близлежащей округи стоило их жителям больших трудов. Отсталость вятичского общества усугублялась также неблагоприятными внешнеполитическими обстоятельствами. Данническая зависимость от Хазарского каганата отрывала вятичей от общеславянской жизни, ни в малой степени не приобщая их к этнически и культурно чуждому миру Великой степи. Вятичской земле суждено было надолго остаться самым глухим углом восточнославянской ойкумены.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: