Сергей Цветков - Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава

- Название:Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-03441-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Цветков - Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава краткое содержание

Известный писатель, автор многочисленных научно-популярных книг и статей, историк С.Э. Цветков детально воссоздает картину основания династии великих киевских князей Рюриковичей, зарождения русской ментальности, культуры, социального строя и судопроизводства. Автор предлагает по-новому взглянуть на происхождение киевской династии, на историю крещения княгини Ольги и ее противоборство с сыном, на взаимоотношения русов и славян, особое внимание уделяется международным связям Древней Руси.

Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Их принадлежность к одному с Игорем княжескому роду (хотя не исключено, что кто-то мог принадлежать и к Ольгиной родне), по разным степеням и линиям, мужским и женским, подкрепляется следующими соображениями. Во-первых, все они выступают субъектами договора с «русской» стороны, тогда как, например, известный по летописи воевода Игоря Свенгельд там даже не упомянут. Следовательно, их участие в заключении договора было обусловлено не служебными, а родственными отношениями с Игорем [37] Сильный аргумент С.М. Соловьева (см.: Соловьев С.М. Сочинения. История России с древнейших времен. С. 299. Примеч. 193).

. На то же обстоятельство вполне определенно указывает присутствие в перечне этих лиц Игоревых племянников, причем если первый из них — тезка князя — назван сразу после княгини Ольги, то Акун «затерялся» среди прочих имен — ясное свидетельство того, что некоторые из этих людей превосходили его старшинством в роду.

Во-вторых, интересующие нас лица, подобно Игорю и членам его семьи, представлены в договоре своими собственными послами, что делает их в известной степени равноправными — по отношению к княжеской семье — участниками соглашения.

И наконец, в-третьих, следует обратить внимание на то, в каких словах Константин Багрянородный описывает княжеское полюдье в Русской земле времен князя Игоря: «Когда наступает ноябрь месяц, тотчас их [росов] архонты выходят со всеми росами из Киава и отправляются в полюдия...» («Об управлении империей»). Здесь весьма примечательно множественное число, употребленное по отношению к правителям Руси — «архонты», между тем как в начале этой главы своего сочинения Константин называет верховным «архонтом Росии» одного человека — Игоря. Не приходится сомневаться, что «архонты», отправлявшиеся каждую осень в полюдье вместе с князем Игорем, — это те же самые люди, чьи имена сохранил договор 944 г. Важно, что, в отличие от «светлых князей» в 911 г., которые сидели в своих «градах», «архонты Росии», по свидетельству Константина, обитали в Киеве, вместе с Игорем.

В наиболее исправных летописных текстах договора эти люди названы боярами («великий князь Игорь и его бояре...»; «великий князь русский и боляре его...»). Правда, в ряде древнерусских памятников наблюдается терминологическая путаница, когда одни и те же лица называются то боярами, то князьями попеременно. Это объясняется множественным значением термина князь у славян. Одно из них, древнейшее, имело отношение к знатности, родовитости. Филологам известны верхнелужицкое knez — «господин» и словацкий архаизм, сохранившийся лишь в женском роде: knahyna, «княгиня» — «вельможная, благородная» [38] Раткош П. Великая Моравия — территория и общество // Великая Моравия и ее историческое и культурное значение. М., 1985. С. 90.

. В этом архаическом значении («благородный вельможа», «старейшина») князь в X в. действительно иногда являлся синонимом боярина. Другое, более позднее, значение термина «князь» было связано с верховной властью — «повелитель народа, государства». Не позже середины IX в. оно возобладало над первым, превратив родоплеменной термин «князь» в титул, который за границами славянского мира переводили как «правитель», «суверен», «независимый государь» — «реке» (rex), «дукс» (dux), «архонт», «малик» и т. п.

Вместе с тем родственная близость к князю у славян еще не обеспечивала права на княжеский титул. Член княжеского рода становился князем (политической фигурой) только после того, как садился княжить в «стольном» городе. Город и княжеский титул не существовали отдельно один от другого. Нельзя было быть князем «вообще», но лишь — князем киевским, князем черниговским, князем смоленским и т. д. Родственники Игоря не могли носить княжеский титул уже в силу того, что сидели вместе с ним в Киеве «на едином хлебе» (показание Константина Багрянородного об «архонтах Росии»), как в старину было в обычае и у других славянских народов, например в семьях чешских и польских князей [39] См.: Пресняков А.С. Княжое право в Древней Руси. СПб., 1909. С 29.

. Потому-то, несмотря на близость вышеназванных лиц к княжеской семье, в именном перечне договора 944 г. все они представлены нетитулованными особами (в отличие от «светлых князей» из договора 911 г., сидевших по «русским градам»). Зато владеющий киевским столом Игорь носит титул великого князя, а Ольга, владелица Вышгорода, — княгини.

Из именного перечня русов в договоре 944 г. видно, что именование по отчеству тогда еще не вошло в обычай даже между славяно-русской знатью. Поэтому имя настоящего, не летописного отца Игоря, по-видимому, навсегда останется неизвестным. Можно лишь заметить, что сама эта неизвестность говорит о том, что он вряд ли обладал какими-либо выдающимися достоинствами.

Почти нечего сказать и о внешности князя Игоря. У нас есть только упоминание Львом Диаконом коренастости, мохнатых бровей, курносого носа и светло-синих глаз Святослава Игоревича, дающее возможность предположить, что эти фенотипические признаки были унаследованы им от его родителя.

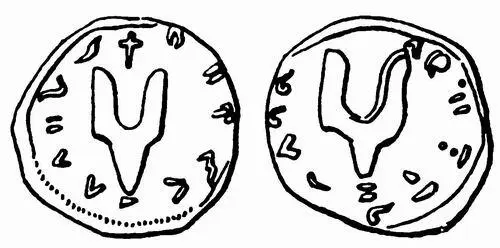

Печать Святослава

Результаты филологического анализа имен Игоря и его родственников могут служить превосходным пособием к курсу этнической истории русов [40] Имена Игорь, Аминод, Туад, Акун, Алдан, Турд, Тудко — кельтского происхождения; по всей вероятности, они были усвоены рутенами/ ругами в период их проживания в Галлии и к середине X в. сделались уже собственно «русскими» именами, наряду с именем Гуды, известным у галльских рутенов и иллирийских венетов. Володислав, Предслав, Воик, Ут — имена общеславянские, напоминающие о последующей славянизации античных рутенов/ругов и превращении их в русов. Имя Удо носил один из ободритских князей; в вендском Поморье также находился город Утин. Фа-сты в VIII—X вв. во множестве встречались среди фризов, Улебы — среди эстонской «чуди». О браках членов «русского рода» с представительницами знатных аланских родов Киевской земли свидетельствует имя Улебовой жены Сфандры — от иран. Сфанд — название последнего месяца года (см.: Королев А.С. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е— 70-е годы X века. М., 2000. С 33; Кузьмин А.Г. Об этнической природе варягов // Вопросы истории. 1974. № 3; Кузьмин А.Г. Древнерусские имена и их параллели // «Откуда есть пошла Русская земля». Кн. 1. М., 1986. С. 643—654).

. Вряд ли, однако, эти имена отражали действительную этническую принадлежность членов княжеского рода. Их разнообразие, скорее всего, объясняется заимствованием. Достаточно характерно, что «при этой разноэтничности в расположении имен правящей верхушки в договоре отсутствует последовательность по этническому принципу», то есть поименованные лица не образуют в тексте договора компактных этнических групп, что свидетельствует о потере «русской» знатью связей с теми местами, откуда происходят их имена [41] См.: Королев А.С. История междукняжеских отношений на Руси в 40-е—70-е годы X века. С. 33, 34.

. Родиной всех этих людей было Среднее Поднепровье — Русская земля.

Интервал:

Закладка: