Алексей Виноградов - Русская тайна. Откуда пришел князь Рюрик?

- Название:Русская тайна. Откуда пришел князь Рюрик?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0274-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Виноградов - Русская тайна. Откуда пришел князь Рюрик? краткое содержание

Когда-то все европейские народы были родственниками, происходившими от общего предка – загадочных ариев. Однако до сих пор ученые затрудняются однозначно определить, откуда появились эти древние племена: из восточных степей, из лесов Восточной Европы или со стороны северных морей.

После того как потомки индоевропейцев разделились, на историческую арену вышли славяне, охватив своим расселением половину Европы. Как это произошло? Что означает название «славяне», до сих пор дающее почву для предположений от самых лестных до самых обидных? Кто такие русы и кто их ближайшие родственники? Наконец, кем был князь Рюрик – легендарный основатель государства Российского? На столь непростые вопросы историки не могут ответить не одно столетие. Но трудности дают стимул для развития науки, и историческая правда постепенно выходит из тени веков. Хотя многие русские тайны еще остаются.

Русская тайна. Откуда пришел князь Рюрик? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хермиония, город по соседству с ленедарными Рипейскими горами – Хермион, город в Греции (Арголиде).

Естественно, южная половина этих этнономических пар стала известна ранее, чем северная. Потому что юг входил в «цивилизационную зону», оставившую нам памятники письменности, а север, как считается, начал свою письменную историю не ранее чем со II века н. э. (первые руны). Но общее направление движения европейских народов было как раз с севера на юг. Если Иордан называет Скандзу «утробой, порождающей народы», эти слова являются указанием на такой вектор. И, возможно, дают ключ к разгадке происхождения самого названия северного полуострова, над которой давно бьются филологи. «Скандза» (у Иордана), или «Скандия» (у Плиния), позже «Скандинавия», с трудом переводится с любого иного языка [43], кроме санскрита, где значит «излитая, изливающаяся». Такое же имя – Сканда – носит герой древнеиндийского эпоса, вознесенный якобы небесной рекой Ганга к звездам Плеяд, а потом возглавивший войско богов. Возможно, это также отзвук воспоминаний о далекой северной родине, а шесть голов и двенадцать рук Сканды символизируют разные народы, «излившиеся» из Гипербореи и растекшиеся по разным углам Евразии.

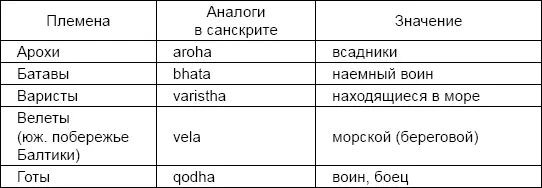

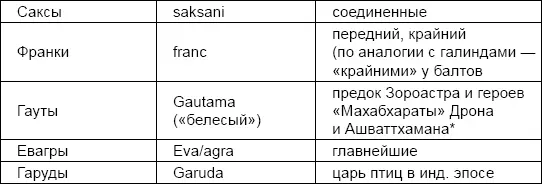

Как бы в подтверждение этого тезиса С.В. Жарникова и А.Г. Виноградов выделяют много названий рек в Скандинавии и Северной Германии, которые (как и реки русского Севера – см. ранее) имеют определенные аналогии в санскрите. Например, Арна – arna («волна, поток»), Судон – sudana («щедрая»), Вена – vena («река»). Еще больше таких совпадений, считают авторы, в названиях североевропейских племен:

* Последний, напоминают Жарникова и Виноградов, после мести пандавам ушел куда-то на северо-запад, в область Ашвирас («Голова лошади»), в которой авторы видят арийскую прародину – Кольский полуостров.

Эта и другие аналогии кажутся вам слишком смелыми? История полна гораздо более удивительных параллелей, а сравнительная филология – и подавно. Загляните хотя бы в «Сравнительный словарь мифологических параллелей в и.-е. языках» М.М. Маковского и найдете массу поразительного, но, тем не менее, не выходящего за рамки академической науки.

Варварство или цивилизация?

Первые ученые-индоевропеисты XVIII – сер. XIX вв. не сомневались, что «арийцы», или «индогерманцы» были носителями более высокой культуры, чем окружающие народы. Этот тезис весьма соответствовал многочисленным попыткам локализации и.-е. прародин в Индии, Передней или Средней Азии – одних из главных цивилизационных очагов древности. Неудивительно, что когда были открыты остатки культур Хараппа и Мохенджо-Даро в долине Инда и крито-минойские древности III – нач. II тыс. до н. э., их первым делом попытались приписать «индогерманцам».

С некоторыми географическими поправками, но в целом той же линии придерживаются современные сторонники малоазийской и балканской теорий и.-е. прародин: носители предполагаемых и.-е. культур Чатал-Гуюк, Винча, Лендьел и т. д., знавшие (по крайней мере, на поздней стадии) обработку меди и бронзы, пашенное земледелие, развитые структуры общественного и религиозного устройства, зачатки гончарного дела, письменности, и т. п., стояли по уровню развития довольно близко к самым продвинутым ранним цивилизациям Шумера и Египта. Кстати, долгое время считал высокоразвитую дунайскую цивилизацию «арийской» и певец нордической расы Г. Коссина.

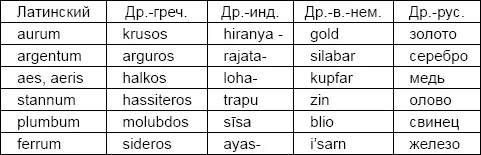

Однако так ли было «продвинуто» в реальности древнее и.-е. общество? Действительную картину рисуют нам все те же лингвистика и археология. Приводя нижеследующее сопоставление, Ю.В. Откупщиков пишет, что из него ясно вырисовывается «пестрота индоевропейских названий металлов»:

Наибольшие сближения обнаруживаются для названия меди (пытаются даже реконструировать общее ПИЕ название от *ai – разжигать огонь), но оно совсем не подходит для славянского и балтийского. Общий корень arg-ark обнаруживается в лат., греч. иран., арм., тох. А названии серебра, но он отсутствует в немецком, литовском и русском, где совсем другая основа – silber, sidabras.

Еще в конце XIX ст. работы немецких филологов показали, что практически все названия металлов в ИЕ языках либо заимствованы, либо имели ограниченное распространение, из чего следовал вывод, что ИЕ единство распалось самом начале знакомства носителей этих языков с металлами – в конце неолита (Порциг, с. 51).

В пользу поздних датировок говорит и факт отсутствия в едином праязыке общих терминов для расписной керамики, а так же для значений типа «святилище, храм». Таким образом, «южноиндоевропейские» теории проигрывают. Культуры Малой Азии рано достигли «украшательских» высот в гончарном деле, также как и культуры круга Винча – ранний Лендьел в Юго-восточной и Средней Европе. Им же были знакомы и святилища – предшественники храмовых построек. Зато к северу от указанных территорий, где располагались памятники культуры воронковидных кубков, Сперрингс и др., и керамика долгое время оставалась нераскрашенной, и сакральных построек не было (за исключением каменных «лабиринтов», отождествляемых с культом солнца и весны, но эти горизонтальные нагромождения камней с трудом можно назвать постройками, кроме того, они появились во II тысячелетии до н. э., то есть после распада индоевропейской общности). «Святилищем» древних арийцев был жертвенник на вершине холма, у подножья устремленного к небу большого дуба – остатки таких «алтарей», датируемых IV–III тыс. до н. э. археологи в изобилии находят в Северной Европе, особенно в Прибалтике.

Таблички с протописьмом Винча

По мнению О.Н. Трубачева, «первоначально идея храма зародилась, по-видимому, на открытом пространстве, независимо от жилого дома… Это хорошо видно на всем различии семантики и идеологии лат. templum и domus. Первое из них – это, скорее, как бы храмовое пространство, освященное, огражденное, ничего общего с домом первоначально не имеющее, а этимологически продолжающее, вероятно… др. – инд. tantram, «основа ткани»… Таким образом, у индоевропейцев были дома людей, но не было домов бога, и это представляет собой одно из крупных отличий их древнейшей культуры от древневосточных цивилизаций, где существовали не только храмы, но даже храмовые города-государства» (Этногенез…, с. 196).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: