Себастьян Хаффнер - От Бисмарка к Гитлеру

- Название:От Бисмарка к Гитлеру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Kindler Verlag

- Год:1987

- ISBN:978-3-426-78182-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Себастьян Хаффнер - От Бисмарка к Гитлеру краткое содержание

Вашему вниманию предлагается еще одна книга практически неизвестного в России историка и публициста — Себастьяна Хаффнера. Темой большинства его произведений была история Германии — но поскольку истории Германии и России столь тесно переплетались веками, то я надеюсь, что и эта книга о Германском Рейхе будет с интересом принята русскими читателями. Тем более, что Хаффнер не только приводит множество малоизвестных или вовсе неизвестных нам фактов, но и совершенно необычно интерпретирует их, анализирует и делает очень неожиданные выводы. Книги Хаффнера во многом противоречат сложившимся в отечественной историографии стереотипам, часто благополучно перекочевавшим еще из советских идеологических догматов. Право читателя — принять или отвергнуть взгляды Себастьяна Хаффнера на исторические события, но банальными их назвать нельзя никак.

(переводчик Кузьмин Б. Л.)

От Бисмарка к Гитлеру - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В результате этих обоих политических действий по осуществлению государственного переворота, с марта до июля 1933 и с июня по август 1934 г., настал период умиротворения. Годы с осени 1934 вплоть до 1938 были «хорошими» нацистскими годами. В эти годы террор раннего времени был несколько ограничен; концентрационные лагери продолжали существовать, но из них выпускали больше людей, чем поступало в них. Казалось, что жизнь нормализовалась.

Одновременно в эти годы началось гитлеровское экономическое чудо: оживление экономики, которое за четыре года с 1933 до 1937 привело от массовой безработицы к полной занятости — чем Гитлер завоевал симпатии почти всех бывших приверженцев социал-демократов и большей части тогдашних последователей коммунистов, тем самым получив на своей стороне большинство избирателей или, по меньшей мере, нейтрализовав их.

Можно ли таким образом подвергать сомнению истинно чистую совесть? В конце концов это открытый вопрос, насколько в эти годы массы немецкого народа действительно поддерживали Гитлера. Абсолютного большинства при свободных выборах он никогда не получил бы, а 99 процентов голосов при плебисцитах и обновлениях рейхстага, которые периодически проводились в ноябре 1933, весной 1936 и весной 1938 гг., вообще ни о чём не говорят. Это не были настоящие выборы: люди должны были идти на «выборы», чтобы не обращать на себя внимание, люди бросали в урны свои избирательные бюллетени, а ставили на них крестики или нет, это всё равно не имело никакого значения. Тем не менее для всех современников было очевидным, что Гитлера с конца 1933, самое позднее с конца 1934 года поддерживало весьма существенное большинство немцев, что они одобряли его власть, приветствовали и были удовлетворены её результатами. При этом в среде буржуазии особенно значимыми были удавшееся вооружение и всё более успешные внешнеполитические действия, а в среде рабочих — в основном никем реально не ожидавшиеся экономический подъём и полная занятость.

Что же за государством собственно был в этот период Третий Рейх? Это не было партийное государство, как часто говорилось. Это не было такое государство, как например нынешняя ГДР или Советский Союз, то есть такое, в котором власть реально принадлежит отдельной партии. У национал-социалистической партии не было Центрального Комитета, не было Политбюро, и Гитлер никогда не созывал какой-либо партийной коллегии, чтобы с ней посоветоваться. Партийные съезды, которые каждый год осенью с большой пышностью проводились в Нюрнберге, не были тем, что собственно называют партийными съездами, то есть встречами руководителей партии с делегатами основы партии, на которых обсуждаются программы и принимаются решения. Таких совещаний никогда не было в Нюрнберге. Национал-социалистические партийные съезды были парадами партийных масс, но также и других организаций. Были «День СА», «День СС», даже «День рабочих служб рейха», после 1934 года также «День Вермахта». Все органы, все государства в государстве — если хотите их так называть — собирались на грандиозную впечатляющую демонстрацию, на которой произносил речи только Гитлер, снова и снова Гитлер. Он сам ничего не слушал. Не партия управляла государством. Правил Гитлер, в том числе и через партию.

В том числе: потому что с исчезновением всех других партий национал-социалистическая партия также больше не играла никакой действительно значительной роли в государстве. Совершенно присуще этому то, что имена почти всех гауляйтеров и рейхсляйтеров, высших партийных функционеров, полностью забыты и уже в Третьем Рейхе едва ли были более известны широкой публике. Третий Рейх Гитлера не был партийным государством, он был государством Фюрера.

И он не был — также в противоположность многому, что теперь воспринимается как само собой разумеющееся — собственно тоталитарным государством. Напротив. В государстве Гитлера было большое количество государств в государстве — больше, чем когда-либо прежде в Германском Рейхе. Немецкий профессор Эрнст Фрэнкель написал в эмиграции книгу «The Dual State»(«Двойное государство»), в которой он очень тонко нащупал, что в Третьем Рейхе существовало по меньшей мере два государства: государство произвола и господства террора и наряду с ним старое, привычное чиновничье государство, даже правовое государство. Тот, кто вёл спор по вопросу найма или бракоразводный процесс, получал своё право совершенно нормально и точно по старым книгам законов и по старым процессуальным уложениям — национал-социализм или нет, это не играло никакой роли. Так было не только в области министерства юстиции, но также и во многих других областях, где дела велись по старому порядку и где особенно с конца 1934 года, после того как пошел на спад террор СА, наступила определённая нормальность. Конечно же, нормальность, которая могла быть прервана, если Фюрер планировал более значительную политическую акцию, для которой он в таком случае находил свои инструменты.

Особым государством в государстве оставался как и прежде вермахт, как он теперь назывался после введения всеобщей воинской обязанности. Поэт Готфрид Бенн, который тогда вернулся к своей старой профессии военного врача, назвал это аристократической формой эмиграции.

Ну, уж эмиграцией это никак не было, а в отношении аристократического могут быть различные мнения. Но это была форма личного отступления, сегодня бы сказали: в нишу, в особое государство в государстве, где ещё долгое время оставались преобладающими старые обычаи и традиции. Так например, в вермахте вплоть до 1944 не пользовались приветствием «Хайль Гитлер», а по старому военному обычаю прикладывали руку к головному убору.

То, что существовала такая ниша, ни в коем случае не было недосмотром Гитлера. Нацистов характеризуют как «движение», но мысль о том, что действительным движением после 1933 года был сам Гитлер, звучит очень редко. Гитлер в качестве правителя привёл в движение больше, чем весь Германский Рейх и весь немецкий народ. Он никогда не создал прочного государственного порядка, не оставил никакой конституции, множество институций и организаций, которые он вызвал к жизни, он никогда не координировал и не поставил их в упорядоченные отношения. И он оставил это так осознанно, именно чтобы всё оставить в движении. Потому что для Гитлера Германский Рейх не был окончательной целью. Он не был для него унаследованным, что следовало сохранять. Для Гитлера Рейх был только лишь трамплином, только лишь исходным пунктом для огромного территориального расширения и для создаваемой вновь структуры власти, чья внутренняя, конституциональная организация была ещё совсем не представима. Так что отсюда внутренний хаос Третьего рейха.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

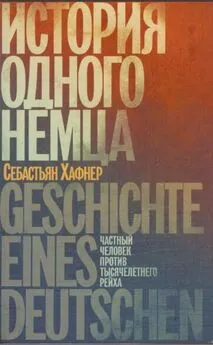

![Себастьян Хаффнер - История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха [требуется вычитка]](/books/1092189/sebastyan-haffner-istoriya-odnogo-nemca-chastnyj-che.webp)