Георгий Введенский - Вооружение янычарского корпуса

- Название:Вооружение янычарского корпуса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Введенский - Вооружение янычарского корпуса краткое содержание

В начале правления султана Мурада I (1359-1389 гг.) было сформировано новое войско, которое так и было названо – янычары (дословно в переводе с турецкого – «новое войско»). Практически сразу они заняли чрезвычайно видное место в турецком обществе. Почти на шесть веков янычары стали не просто ядром турецкого войска, но даже, в какой-то степени, символом Турции.

Вооружение янычарского корпуса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Основная масса казённого, а, следовательно, янычарского вооружения хранилось в арсенале устроенном турками в церкви Святой Ирины в Константинополе. Этот арсенал имел своё клеймо в виде круга с тремя чуть расходящимися полосами и с полумесяцем на верхней части центральной полосы. Э. Ленц, приводя описание клейма в своём труде, пишет, что такое клеймо наносилось на имущество, хранившееся во всех правительственных складах оружия Турции.

Как правило, наибольший интерес вызывает самое экзотическое оружие – ятаган. До сих пор здесь перед исследователем больше вопросов, нежели ответов. В основном всегда возникает два вопроса: откуда такая форма клинка и почему появилась такая форма рукояти.

Ятаган

Типичная форма рукояти ятагана

В большинстве справочных энциклопедических изданий ятаган именуется оружием, являющим собой нечто среднее между саблей и ножом. Крупнейший специалист в области восточного оружия Э. Г. Аствацатурян в одном из своих выступлений в начале 1970-х годов убедительно доказала, что ятаган не являлся оружием. Ятаганы в Турции были прерогативой янычар. Будучи силой необузданной, они были опасны даже для самих турок, живших в тех городах, где стояли янычарские гарнизоны. Это привело к тому, что в XVIII веке янычарам было запрещено выходить из ода (казарм) с оружием. Во время выходов в город им было разрешено иметь ссобой только нож и топорик. Нож стал увеличиваться в размерах и постепенно превратился в то, что мы сегодня называем ятаганом. Действительно, все хранящиеся в музеях ятаганы относятся к XVIII веку. Только один ятаган атрибутирован как принадлежавший Сулейману I, умершему в 1526(7?) году.

Стоит упомянуть, что ятаган в переводе с турецкого языка означает длинный нож. Ятаган представляет собой нож длиной от 30 до 70 см, изогнутый на манер бычьего рога и имеющий лезвие с вогнутой стороны. Рукоять с головкой в виде сустава берцовой кости.

Самый ранний аналог клинка мы находим в древней Греции. Согласно материалам археологических раскопок аналогичный клинок имела махайра. Махайры, найденные на территории нашей страны, датируются IV-III веками до нашей эры. В переводе на русский язык махайра означает жертвенный нож. Вероятно махайра появилась именно как жертвенный нож, а «лучшим оружием для кавалериста» она стала несколько позже. Аналогичную метаморфозу мы наблюдаем и в более поздние времена, например, шашка (в переводе длинный нож) стала армейским холодным оружием практически заменив саблю.

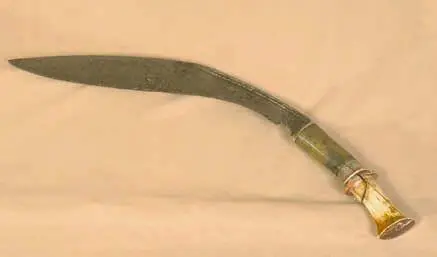

Очень близким к ятагану предметом является кукри, без которого ни один гурк не может считаться полноценным мужчиной. Для справки: гурки, – народ создавший государство Непал, до сих пор считаются лучшими в мире наёмными воинами.

Нож кукри из собрания музея «Царское село»

Говоря о форме рукояти ятагана, необходимо отметить, что среди археологических находок при раскопках могильника XII века до нашей эры на острове Крит был обнаружен жреческий нож для жертвоприношений, имеющий рукоять в виде сустава берцовой кости. И вот в XVIII веке в Турции появляется нож, рукоять которого повторяет рукоять жреческого ножа, использовавшегося в этих же местах почти тридцать столетий назад. Говорить лишь о генетической памяти сложно, и поэтому возникает необходимость выяснить, не встречалась ли подобная форма в рукоятях ножей где-либо и когда-либо. При самом беглом знакомстве с археологическими материалами мы находим раздвоенные головки рукоятей на согдийских ножах I века до н. э. и на ножах Боспора V-IV веков до н. э., но практически полный аналог этой рукояти мы находим на кавказских шашках, совершенно независимо от материала, из которого они изготавливались.

Кавказские шашки XIX в. Крайняя справа – строевая казачья шашка обр. 1909 г., выполненная по типу кавказской шашки

У племён, населяющих пространство от Средиземного моря до Кавказских гор, наиболее часто встречающийся тотем – бык (точнее – тур – ископаемый бык). Найденный на Крите древнейший жреческий нож позволяет нам предположить, что эта форма рукояти относится к жречеству культа быка. По предположениям французских исследователей Минотавр (чудовище с телом человека и головой быка) не кто иной, как царь Крита (он же верховный жрец), который во время жертвоприношений и других сакральных действий надевал маску быка – тотема своего племени.

В результате извержения вулкана на о. Фера (остатки этого острова ныне именуются Санторин) в 1450 году до н. э., жители Крита начали уходить с острова, распространяя культ быка в Фессалию, Фракию, восточнее – до Индии и севернее – до Кавказских гор. Так, например, на знамени Великого Моурави Георгия Саакадзе (1580-1629) был изображён бык. Да и недаром в Грузии такой важный, можно сказать, ритуал, как возлияние, не обходиться без рога. Необходимо также отметить и культ быка в Непале у гурков.

Известно, что ритуальный жреческий нож племен, связанных с культом животных из семейства кошачьих – кадж – изготавливался в форме кошачьего клыка. Таким образом, можно предположить, что форма клинка жреческого ножа для жертвоприношений в племенах, связанных с культом быка исполнялись в форме бычьего рога. Это предположение поможет объяснить появление такой формы. Янычарский корпус был религиозным войском. Это были люди, посвящённые в таинства ритуалов «танцующих дервишей», как называли бекташей, и появление у них предметов вооружения, имеющих сакральный характер вполне объяснимо.

Не меньший интерес, как правило, вызывает и сабля, носящая имя «Меч Зульфикар». Она представляет собой один из главных символов ислама. Согласно мусульманской традиции, через два года после хиджри – бегства Мухаммеда из Мекки – пророк вынужден был вести войны с племенами, не желавшими принимать новую веру. В сражении при Бадре (624 г.) ему удалось отнять у вождя противников меч с двумя клинками. В руках Мухаммеда клинок обрел неслыханную силу отчего и назвали его – «зульфакар» – имеющий спинной хребет. После он подарил его своему племяннику Али, почему его ещё называют «меч Али». «… И он, как рассказывают, имел саблю, которую называл Зульфикари, дивной остроты и такой твёрдости, как они рассказывают, что на что бы Али ее не обрушил, будь то железо или сталь, всё перед ней было, как паутина. А другие рассказывают, что его жена Фатима была великая чародейка, и она-то своим волшебством и придавала такую остроту этой сабле». Фраза «Нет богатыря кроме Али, нет меча кроме зульфакар» часто встречается выгравированной на оружии. Что представлял собой трофей пророка сказать трудно, ибо описание его в Коране отсутствует. Вероятнее всего это могло быть двухклинковое оружие, получившее некоторое распространение в Африке. Тем не менее, его стали изображать в виде сабли с раздвоенным примерно от середины клинком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: