Владимир Новиков - Русская литературная усадьба

- Название:Русская литературная усадьба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ломоносовъ

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91678-136-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Новиков - Русская литературная усадьба краткое содержание

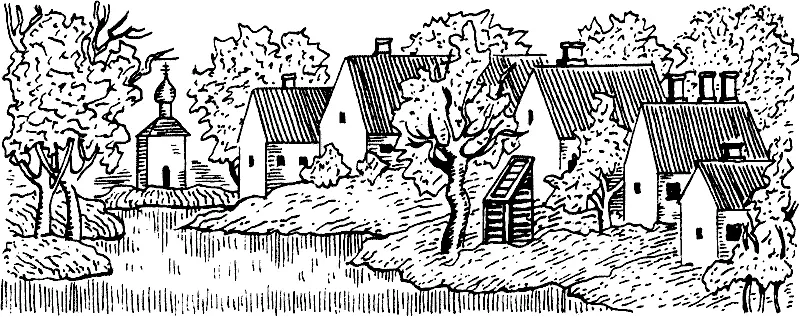

Книга кандидата филологических наук Владимира Новикова рассматривает уникальное явление русской культуры — дворянскую усадьбу — с точки зрения ее влияния на судьбы отечественной литературы. Пушкин и Михайловское, Грибоедов и Хмелита, Лермонтов и Тарханы, Лев Толстой и Ясная Поляна, Тургенев и Спасское-Лутовиново, Тютчев и Овстуг, Чехов и Мелихово, Блок и Шахматово, Северянин и Суда, Набоков и Рождествено… — эти имена и названия соединены неразрывно. Некоторые усадьбы известны благодаря своим гостям: в Остафьеве подолгу жил Карамзин, в Знаменском-Губайлове собирались поэты «серебряного века», Слепнево знаменито посещениями Гумилева и Ахматовой. Книга В. Новикова — своеобразный путеводитель, охватывающий двадцать шесть усадеб, без которых русская классика — от Державина до Бунина, — несомненно, имела бы совсем иное лицо.

Русская литературная усадьба - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В соседнем имении Подобино верховодила молодежь, и здесь Гумилев сразу же стал душой общества. Хозяйка усадьбы Вера Неведомская вспоминает:

«Началось с игры в «цирк»… Николай Степанович ездить верхом, собственно говоря, не умел, но у него было полное отсутствие страха. Он садился на любую лошадь, становился на седло и проделывал самые головоломные упражнения. Высота барьера его никогда не останавливала, и он не раз падал вместе с лошадью.

В цирковую программу входили также танцы на канате, хождение колесом и т. д. Ахматова выступала как «женщина-змея»; гибкость у нее была удивительная — она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при всем этом строгое лицо послушницы. Сам Гумилев, как директор цирка, выступал в прадедушкином фраке и цилиндре, извлеченных из сундука на чердаке. Помню, раз мы заехали кавалькадой человек в десять в соседний уезд, где нас не знали. Дело было в Петровки, в сенокос. Крестьяне обступили нас и стали расспрашивать — кто мы такие? Гумилев не задумываясь ответил, что мы бродячий цирк и едем на ярмарку в соседний уездный город давать представление. Крестьяне попросили нас показать наше искусство, и мы проделали перед ними всю нашу «программу». Публика пришла в восторг, и кто-то начал собирать медяки в нашу пользу. Тут мы смутились и поспешно исчезли» [193] Неведомская В. Воспоминания о Гумилеве и Ахматовой // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 153.

.

Ахматова детально описывает старопомещичью обстановку усадьбы, перекликаясь со стихами своего мужа: «В моей комнате (на север) висела большая икона «Христос в темнице». Узкий диван был таким твердым, что я просыпалась ночью и долго сидела, чтобы отдохнуть… Над диваном висел небольшой портрет Николая I не как у снобов в Петербурге — почти как экзотика, а просто, серьезно, по-онегински («Царей портреты на стене»). Было ли в комнате зеркало — не знаю, забыла. В шкафу остатки старой библиотеки, даже «Северные цветы», и барон Брамбеус и Руссо» [194] Там же.

.

Жизнь превратилась в театр. Гумилев распределил роли для всех участников своеобразной «комедии дель арте» на русский усадебный манер: «Великая интриганка», «Дон Кихот», «Любопытный», «Сплетник», «Человек, говоривший всем правду в глаза» и т. д. Постепенно самодеятельные актеры перевоплотились в свои образы и уже не выходили из них до конца лета. Сама повседневность благодаря Гумилеву стала искусством. Прекратили эту игру только осенние дожди.

Невольно запертые в усадебной библиотеке, молодые люди задумали поставить пьесу из рыцарских времен, которую принялся сочинять Гумилев. Но по-видимому, дальше разработки сюжета дело не сдвинулось. Надо сказать, что во всех этих играх Ахматова принимала мало участия, предпочитая в одиночестве ходить в лес за грибами.

Следующее лето 1912 года уже не было таким беззаботно-веселым. Гумилев продолжал осваивать верховую езду и достиг больших успехов. В июне он писал жене: «Уже могу на рыси вскакивать в седло и соскакивать с него без помощи стремян. Добиваюсь делать то же на галопе, но пока неудачно». Он также увлекся теннисом, мечтая похудеть. Но далее в этом же письме читаем: «Каждый вечер я хожу один по Акинихской дороге испытывать то, что ты называешь Божьей тоской. Как перед ней разлетаются все акмеистические хитросплетения. Мне кажется тогда, что во всей вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби» [195] Гумилев Н. С. Сочинения в трех томах. М., 1991. С. 235.

.

Роль этой тверской усадьбы в своей жизни Ахматова замечательно раскрывает, прибегая к образу из другого (не словесного) искусства: «Слепнево для меня, как арка в архитектуре… сначала маленькая, потом все больше и больше и, наконец, — полная свобода (это если выходить)» [196] Неведомская В. Указ. соч. С. 143.

.

В «тверское уединенье» Ахматова возвращалась ежегодно. Одной из причин было то, что она оставила сына у родственников мужа. Перерыв наступил в 1917 году, когда такие постоянные поездки стали затруднительными. Последний раз Ахматова была в этих краях в декабре 1921 года, уже после гибели Гумилева. К Слепневу она испытывала своего рода «любовь-ненависть».

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,

О смерти Господа моля,

Но все мне памятна до боли

Тверская скудная земля.

Журавль у ветхого колодца,

Над ним, как кипень, облака,

В полях скрипучие воротца,

И запах хлеба и тоска.

И те неяркие просторы,

Где даже голос ветра слаб,

И осуждающие взоры

Спокойных загорелых баб.

Суда

Игорь Северянин дождался своего времени. Он уже не «кафешантанный поэт». Давным-давно забыты его эстрадные успехи — сегодняшнему читателю трудно представить ту атмосферу кокаина и истеричной эротики. За свой кратковременный триумф поэт заплатил дорогую цену. Почти целое столетие если об Игоре Северянине и вспоминали, то только в связи с его «двусмысленной славой». Ныне он предстает совсем в ином свете; со страниц его книг звучит страдальческий, но полный благородства голос поэта, мучительно переживающего нелепости своего жизненного пути.

Его мать — дочь курского предводителя дворянства — была из семьи Шеншиных; следовательно, Северянин был в родстве с Фетом, о чем он никогда не забывал. Но к разветвленному клану Шеншиных принадлежал и Карамзин; этим Игорь Северянин особенно гордился. Правда, один из его оппонентов А. Амфитеатров ехидно заметил, что «внукам-то хорошо хвастать, а вот каково деду!» [197] См.: Игорь Северянин. Громкокипящий кубок. Ананасы в шампанском. Соловей. Классические розы. М., 2004. С. 719.

.

О своем отце — Василии Петровиче Лотареве — Игорь Северянин вспоминает в автобиографической поэме (или «поэме детства») «Заря оранжевого часа», что «ему не чужды были» «и оргии, и кутежи». По-видимому, именно это привело к фактическому распаду семьи. Отец вышел в отставку и стал управляющим картонной фабрики вблизи деревни Сойволо в Череповецком уезде, принадлежавшей его сестре Елизавете Журовой. Мать предпочла жить в Петербурге.

Семилетний Игорь остался с отцом, который увез его в череповецкую провинциальную глушь к сестре и брату Михаилу. К этому времени мальчик уже написал свои первые стихи и был твердо уверен, что станет поэтом; иной свою жизнь он не предвидел. Его дядя Михаил Петрович Лотарев — трезвый, практический человек — считал подобные мысли просто детским бредом; он настоял на том, чтобы непутевого племянника поместили в Череповецкое реальное училище, по окончании которого он смог бы получить высшее техническое образование и стать инженером.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: